Rapports économiques et sociaux

Les étudiants étrangers comme source de main-d’œuvre : l’augmentation du nombre d’étudiants étrangers et l’évolution de leurs caractéristiques sociodémographiques

DOI : https://doi.org/10.25318/36280001202100700005-fra

Passer au texte

Début du texte

Sommaire

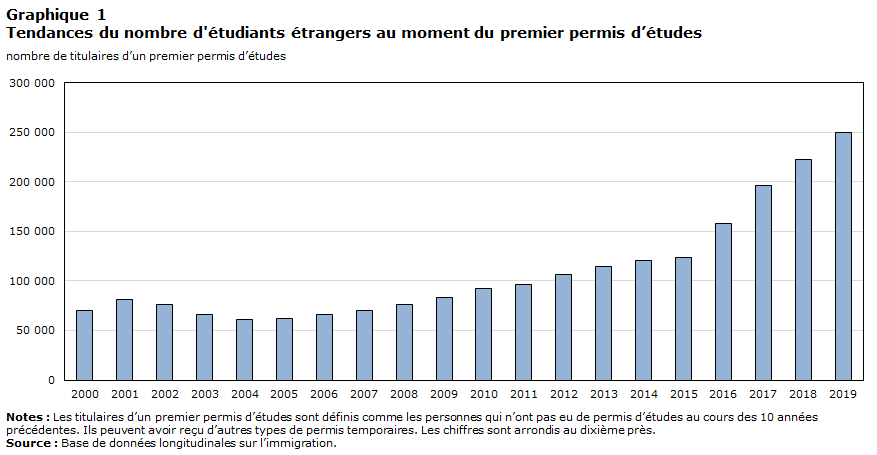

Le nombre de nouveaux étudiants étrangers (titulaires d’un premier permis d’études) au Canada a augmenté de façon constante depuis le milieu des années 2000 pour atteindre le chiffre de 250 020 en 2019. Parallèlement à cette tendance, des efforts accrus sont déployés pour attirer des étudiants étrangers pour constituer un bassin de candidats potentiels pour l’immigration permanente et la population active canadienne. Afin de mieux comprendre la nature de ce bassin de main-d’œuvre potentielle, le présent article fournit une analyse approfondie des personnes qui viennent au Canada en tant qu’étudiants étrangers. Dans l’ensemble, les résultats mettent en évidence des tendances de concentration accrue dans les programmes d’études, les pays d’origine et les provinces d’étude, de 2000 à 2019. Au niveau des programmes, la part d’étudiants étrangers qui avaient l’intention de faire des études primaires ou secondaires a diminué, mais cette baisse a été contrebalancée par l’augmentation du pourcentage d’étudiants qui se destinaient aux études collégiales et à la maîtrise. Reflétant ces dernières tendances, la proportion d’étudiants étrangers âgés de 18 à 24 ans a augmenté considérablement. De plus, la concentration des pays d’origine des étudiants étrangers s’est intensifiée au cours de la période visée. En outre, bien que le nombre d’étudiants étrangers se soit accru dans toutes les provinces, l’Ontario a attiré la plus grande part d’étudiants étrangers au début des années 2000, et cette tendance s’est affermie au fil du temps (de par le nombre d’étudiants ayant l’intention de fréquenter un collège), tandis que la proportion de ceux ayant choisi la Colombie-Britannique (toujours pour les études collégiales) a diminué. Dans l’ensemble, cette analyse a révélé que, malgré sa croissance, la population étudiante internationale est devenue moins diversifiée à bien des égards au cours des deux dernières décennies.

Auteurs

Eden Crossman travaille à la Direction de la recherche et de l’évaluation d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Youjin Choi et Feng Hou sont rattachés à la Division de l’analyse sociale et de la modélisation, Direction des études analytiques, au sein de Statistique Canada.

Remerciements

Cette étude a été menée en collaboration avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les auteurs tiennent à remercier Cédric de Chardon, Marc Frenette, Rebeka Lee, Katherine Wall et Linda Wang pour leurs conseils et leurs commentaires sur une version antérieure du présent document.

Introduction

Le nombre d’étudiants étrangers au Canada a augmenté de façon constante depuis le début des années 2000, s’accélérant surtout après 2015Note . Cette hausse s’est accompagnée d’un intérêt continu envers le profil de la population étudiante internationale et son évolution au fil du temps. Deux facteurs, qui sont entrés en jeu après 2015, peuvent avoir influé sur la trajectoire des étudiants étrangers sur le plan du nombre et des caractéristiques.

Premièrement, les modifications réglementaires apportées au Programme des étudiants étrangers sont entrées en vigueur le 1er juin 2014 et, comme le décrit le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ces modifications visaient à« renforcer l’intégrité du programme d’immigration du Canada en exigeant explicitement des titulaires de permis d’études qu’ils se consacrent activement à leurs études, en réduisant le nombre d’établissements d’enseignement factices et de qualité médiocre qui accueillent des titulaires de permis d’études, et en facilitant l’entrée au Canada d’étrangers qui souhaitent sincèrement acquérir une instruction canadienne » (Gouvernement du Canada 2014a). L’un des principaux changements survenu en vertu du Règlement modifié est que les permis d’études ne sont délivrés qu’aux candidats retenus qui poursuivent des études dans un établissement d’enseignement désigné par la province ou le territoire pour accueillir des étudiants étrangers. Avant ces changements, les demandeurs pouvaient demander un permis d’études pour étudier dans n’importe quel établissement d’enseignement au Canada. Une autre modification déterminante s’est produite en ce qui concerne les possibilités pour les étudiants étrangers de travailler au Canada pendant leurs études. En vertu du Règlement modifié, tous les étudiants étrangers possédant un permis d’études canadien sont automatiquement autorisés à travailler hors campus jusqu’à 20 heures par semaine sans être tenus de présenter une demande de permis de travail distinct.

Deuxièmement, en 2014, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie en matière d’éducation internationale (2014-2019) dans le but de doubler le nombre d’étudiants étrangers au Canada d’ici 2022 (Gouvernement du Canada, 2014b). Le document explique qu’« une stratégie dynamique, axée sur l’avenir et visant à attirer une grande partie de ces étudiants au Canada stimulera l’emploi et la prospérité, réglera des problèmes importants liés à la main-d’œuvre et créera des débouchés pour les Canadiens aux quatre coins du pays » (Gouvernement du Canada, 2014b, p. 10). La stratégie met notamment en avant le fait que les étudiants étrangers constituent une source future importante de main-d’œuvre qualifiée, car ils pourraient être admissibles à la résidence permanente grâce à des programmes d’immigration après l’obtention du diplôme (Choi, Crossman et Hou 2021a; Gouvernement du Canada, 2014b). Considérés de cette façon, les choix effectués (comme ceux liés au sexe, à l’âge, au pays d’origine, au niveau de scolarité et au domaine d’études) par les établissements d’enseignementNote lorsqu’il s’agit d’attirer et d’accepter des étudiants étrangers ont une incidence en aval sur les caractéristiques sociodémographiques et l’éventail du capital humain associés au bassin de candidats potentiels à la résidence permanente et pour le marché du travail canadien.

La version subséquente de la Stratégie en matière d’éducation internationale (2019-2024) a mentionné un besoin de diversification dans le flux d’étudiants étrangers au Canada. Cette stratégie plus récente a mis en évidence la nécessité de « diversifier la provenance des étudiants étrangers, les lieux où ils étudieront au Canada ainsi que les domaines et les niveaux de leurs programmes d’études » (Gouvernement du Canada 2019, p. 3). Selon le document, attirer des étudiants d’une plus grande diversité de pays, ainsi que d’une plus grande variété de régions et de programmes favoriserait une croissance durable dans le secteur de l’éducation internationale au Canada et répartirait les avantages plus équitablement à l’échelle du pays.

Dans le cadre d’une série de publicationsNote qui donne un aperçu général des étudiants étrangers comme source de main-d’œuvre, le présent article fournit une analyse exhaustive des personnes qui viennent au Canada en tant qu’étudiants étrangers et de l’évolution de la diversité de cette population au fil du temps, en particulier en ce qui concerne le niveau de scolarité, la province où se déroulent les études et le pays d’origine. La présente analyse porte sur les titulaires d’un premier permis d’études obtenu en 2000 ou plus tard. Les étudiants étrangers sont regroupés en quatre cohortes selon l’année de délivrance du premier permis d’études (2000 à 2004, 2005 à 2009, 2010 à 2014 et 2015 à 2019)Note . Cette étude utilise les données de la Base de données longitudinales sur l’immigration (BDIM) en vue d’examiner les caractéristiques sociodémographiques des étudiants étrangers (p. ex. le sexe, l’âge, le niveau de scolarité, le pays d’origine et la province où se déroulent les études)Note . Les renseignements sur les domaines d’études des étudiants étrangers reposent sur les données du Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP)Note .

Augmentation du nombre de titulaires d’un premier permis d’études

Le nombre de titulaires d’un premier permis d’études a progressé de façon assez constante depuis le milieu des années 2000 et a atteint 250 020 en 2019 (graphique 1)Note . De 2005 à 2015, la hausse annuelle des nouveaux permis d’études était inférieure à 10 % (avec une exception cependant : une augmentation de 10,8 % de 2009 à 2010). Après 2015, le nombre annuel de nouveaux étudiants étrangers s’est accru de façon notable, passant à 27,0 % en 2016 et à 24,7 % en 2017. Les augmentations observées en 2018 (13,2 %) et en 2019 (12,5 %) étaient inférieures à celles des deux années précédentes, mais sont demeurées supérieures à celles enregistrées avant 2015.

La composition des programmes associés aux titulaires d’un premier permis d’études a évolué depuis l’an 2000 parce que l’augmentation du nombre absolu a été plus rapide dans certains programmes que dans d’autres. Le graphique 2 illustre la composition par niveau de scolarité du groupe des titulaires d’un premier permis d’études pour les cohortes d’arrivée de 2000, 2010 et 2019. En 2019, la proportion de titulaires d’un premier permis d’études qui avaient l’intention d’étudier au niveau primaire était de 5 %, en baisse par rapport aux 10 % observés en 2000. La part correspondante a également diminué au niveau secondaire, passant de 18 % en 2000 à 11 % en 2019. En revanche, le pourcentage de titulaires d’un premier permis d’études pour des programmes postsecondaires non universitaires (ci-après désignés « programmes collégiaux ») est passé de 27 % en 2000 à 41 % en 2019. La proportion ayant l’intention d’étudier au niveau de la maîtrise a doublé, passant de 5 % en 2000 à 10 % en 2019. La part de titulaires d’un premier permis d’études pour les programmes de baccalauréat a atteint un sommet à la fin des années 2000 (représentant environ un permis d’études sur cinq), et à la fin des années 2010, elle était revenue au niveau du début des années 2000 (p. ex. 13 % en 2000 et 15 % en 2019). La part ayant l’intention de faire des études de doctorat est demeurée relativement stable, soit environ 2 % au cours de la périodeNote .

Tableau de données du graphique 1

| Nombre de titulaires d’un premier permis d’études | |

|---|---|

| 2000 | 70 300 |

| 2001 | 81 220 |

| 2002 | 75 880 |

| 2003 | 66 140 |

| 2004 | 60 960 |

| 2005 | 61 950 |

| 2006 | 66 180 |

| 2007 | 69 680 |

| 2008 | 76 280 |

| 2009 | 83 500 |

| 2010 | 92 520 |

| 2011 | 96 680 |

| 2012 | 106 250 |

| 2013 | 114 190 |

| 2014 | 120 650 |

| 2015 | 124 060 |

| 2016 | 157 540 |

| 2017 | 196 400 |

| 2018 | 222 320 |

| 2019 | 250 020 |

|

Notes : Les titulaires d’un premier permis d’études sont définis comme les personnes qui n’ont pas eu de permis d’études au cours des 10 années précédentes. Ils peuvent avoir reçu d’autres types de permis temporaires. Les chiffres sont arrondis au dixième près. Source : Base de données longitudinales sur l’immigration. |

|

Tableau de données du graphique 2

| Cohorte de 2000 (total de 70 300) | Cohorte de 2010 (total de 92 500) | Cohorte de 2019 (total de 250 000) | |

|---|---|---|---|

| Écoles primaires | 7 060 | 5 500 | 13 110 |

| Écoles secondaires | 12 870 | 13 840 | 28 310 |

| Programmes d’études postsecondaires non universitaires | 18 960 | 24 640 | 101 590 |

| Programmes de premier cycle | 9 140 | 16 800 | 36 380 |

| Études universitaires – Maîtrise | 3 610 | 7 180 | 23 790 |

| Études universitaires — Doctorat | 1 090 | 2 540 | 4 690 |

| Autres programmes | 17 570 | 21 430 | 42 030 |

| Non déclaré | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 590 | 130 |

|

... n'ayant pas lieu de figurer Notes : Les titulaires d’un premier permis d’études sont définis comme les personnes qui n’ont pas eu de permis d’études au cours des 10 années précédentes. Ils peuvent avoir reçu d’autres types de permis temporaires. Les chiffres totaux sont arrondis au centième près. Source : Base de données longitudinales sur l’immigration. |

|||

La majorité des étudiants étrangers sont de sexe masculin et appartiennent au groupe d’âge des 18 à 24 ans

Dans l’ensemble, la proportion d’étudiants étrangers de sexe masculin est plus élevée que celle des femmes et a affiché une tendance quelque peu à la hausse au fil du temps (tableau 1). L’augmentation a été surtout observée au niveau collégial, où la proportion d’étudiants de sexe masculin a augmenté de 3,9 points de pourcentage, de la cohorte de 2000 à 2004 à la cohorte de 2015 à 2019. En revanche, la proportion correspondante d’hommes voulant faire des études universitaires a affiché une légère baisse de 1,0 point de pourcentage.

La plus grande proportion de titulaires d’un premier permis d’études était âgée de 18 à 24 ans. La part de ce groupe d’âge a augmenté au fil du temps, passant de 52 % dans la cohorte de 2000 à 2004 à 59 % dans la cohorte de 2015 à 2019. La plus grande partie de cette croissance a été constatée au niveau collégial. En accord avec la tendance observée plus tôt d’un nombre moins élevé de nouveaux élèves étrangers aux niveaux primaire et secondaire, la proportion d’élèves étrangers âgés de 17 ans et moins a diminué même si leur nombre a augmenté. Il y a également eu une légère baisse de la proportion de titulaires d’un premier permis d’études pour le groupe d’âge des 25 à 34 ans (ce qui correspond à la part relativement stable au niveau du doctorat).

| Cohorte d’arrivée | ||||

|---|---|---|---|---|

| 2000 à 2004 | 2005 à 2009 | 2010 à 2014 | 2015 à 2019 | |

| Tous | ||||

| Nombre total d’étudiants | 354 500 | 357 600 | 530 300 | 950 300 |

| Groupe d’âge | pourcentage | |||

| De 0 à 17 ans | 22,6 | 23,5 | 20,4 | 18,0 |

| De 18 à 24 ans | 52,4 | 53,9 | 57,5 | 59,0 |

| De 25 à 34 ans | 20,5 | 19,0 | 18,8 | 18,5 |

| 35 ans et plus | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 4,4 |

| Sexe | ||||

| Masculin | 51,1 | 53,2 | 54,4 | 53,4 |

| Féminin | 48,9 | 46,8 | 45,6 | 46,6 |

| nombre | ||||

| Programmes d’études postsecondaires non universitaires | ||||

| Nombre total d’étudiants | 101 000 | 81 300 | 110 200 | 324 000 |

| Groupe d’âge | pourcentage | |||

| De 0 à 17 ans | 3,6 | 3,4 | 2,6 | 2,2 |

| De 18 à 24 ans | 65,3 | 64,9 | 71,5 | 72,0 |

| De 25 à 34 ans | 27,0 | 27,3 | 22,7 | 21,1 |

| 35 ans et plus | 4,2 | 4,3 | 3,1 | 4,7 |

| Sexe | ||||

| Masculin | 51,5 | 53,6 | 58,6 | 55,4 |

| Féminin | 48,5 | 46,4 | 41,4 | 44,6 |

| nombre | ||||

| Programmes universitaires | ||||

| Nombre total d’étudiants | 81 100 | 107 000 | 147 900 | 246 200 |

| Groupe d’âge | pourcentage | |||

| De 0 à 17 ans | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |

| De 18 à 24 ans | 69,2 | 73,0 | 74,1 | 71,7 |

| De 25 à 34 ans | 24,8 | 22,2 | 21,0 | 22,3 |

| 35 ans et plus | 4,4 | 3,1 | 2,8 | 3,6 |

| Sexe | ||||

| Masculin | 55,6 | 56,8 | 55,8 | 54,6 |

| Féminin | 44,4 | 43,2 | 44,2 | 45,4 |

| Source : Base de données longitudinales sur l’immigration. | ||||

Une grande proportion des étudiants étrangers proviennent de plus en plus du même petit groupe de pays d’origine

Le tableau 2 présente les 10 principaux pays d’origine des titulaires d’un premier permis d’études selon le niveau du programme et la cohorte d’arrivée, de 2000 à 2019. Dans l’ensemble, 7 pays figurent toujours parmi les 10 principaux pays d’origine pour toutes les cohortes : la Corée du Sud, la Chine, le Japon, les États-Unis, la France, le Mexique et l’Inde. La proportion totale d’étudiants étrangers provenant de ces pays a également augmenté si on les considère en tant que groupe, passant de 59 % dans la cohorte de 2000 à 2004 à 67 % dans la cohorte de 2015 à 2019. Le Royaume-Uni, Taïwan et l’Allemagne sont les autres pays faisant partie des 10 principaux pays d’origine pour la cohorte de 2000 à 2004, remplacés par le Brésil, le Nigeria et le Vietnam pour la cohorte de 2015 à 2019. L’Arabie saoudite a contribué à cette liste des 10 premiers pour les cohortes de 2005 à 2009 et de 2010 à 2014.

La part d’étudiants étrangers provenant des 10 principaux pays d’origine a augmenté. Parmi ceux arrivés au cours de la période de 2000 à 2004, 68 % provenaient des 10 principaux pays d’origine; cette proportion a augmenté pour atteindre 75 % pour la cohorte de 2015 à 2019. Même si cette concentration était la plus prononcée au niveau collégial (à 83 % pour la cohorte de 2000 à 2004 et à 85 % pour la cohorte de 2015 à 2019), l’augmentation de la concentration s’est produite au niveau universitaire (à 62 % pour la cohorte de 2000 à 2004 et à 71 % pour la cohorte de 2015 à 2019).

Au niveau collégial, la proportion d’étudiants étrangers en provenance de l’Inde s’est accrue de façon notable. De 2000 à 2004, 4 % des étudiants étrangers provenaient de l’Inde, qui se classait au cinquième rang parmi l’ensemble des pays d’origine. De 2015 à 2019, l’Inde était devenue le pays d’origine numéro un, représentant 67 % des étudiants étrangers ayant l’intention de faire des études collégiales (suivie de la Chine et du Brésil, loin derrière avec seulement 3 % chacun). La croissance de la part globale des étudiants étrangers indiens s’est produite en grande partie après 2015.

La proportion d’étudiants étrangers en provenance de l’Inde a également progressé au niveau universitaire, passant de 5 % dans la cohorte de 2000 à 2004 à 21 % dans la cohorte de 2015 à 2019, ce qui faisait de l’Inde le premier pays d’origine d’étudiants étrangers au niveau universitaire dans cette dernière cohorte. Avant la cohorte de 2015 à 2019, la Chine était systématiquement classée numéro un comme pays d’origine au cours de la période pour les étudiants étrangers ayant l’intention de faire des études universitaires. De la première à la dernière cohorte, le nombre d’étudiants étrangers de niveau universitaire en provenance de l’Inde s’est multiplié par 13, alors que le nombre de ceux provenant de la Chine s’est multiplié par 3.

Il existe des différences notables dans la composition des pays d’origine par niveau de programme. La Corée du Sud s’est toujours classée parmi les 10 principaux pays d’origine des étudiants étrangers qui avaient l’intention d’étudier au niveau collégial au cours de la période de 2000 à 2019, mais était absente de cette liste pour les programmes universitaires. Le contraire est vrai en ce qui concerne l’Iran, le Bangladesh et le Pakistan, qui sont tous des pays d’origine toujours classés parmi les 10 premiers pour les étudiants étrangers ayant l’intention d’étudier au niveau universitaire, tout en étant absents de la liste au niveau collégial. Il convient également de noter que les Philippines et la Jamaïque se classent pour la première fois parmi les 10 principaux pays d’origine des étudiants étrangers qui veulent faire des études collégiales dans la cohorte de 2015 à 2019.

| Cohorte de 2000 à 2004 | Cohorte de 2005 à 2009 | Cohorte de 2010 à 2014 | Cohorte de 2015 à 2019 | |

|---|---|---|---|---|

| pourcentage | ||||

| Tous | ||||

| Corée du Sud | 18,1 | 18,5 | 7,8 | 4,7 |

| Chine | 13,5 | 15,5 | 22,6 | 16,5 |

| Japon | 8,1 | 5,9 | 3,7 | 2,6 |

| États-Unis | 6,7 | 5,6 | 3,6 | 2,2 |

| France | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 4,5 |

| Mexique | 5,0 | 3,6 | 2,9 | 2,1 |

| Royaume-Uni | 3,3 | 2,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Inde | 2,7 | 4,9 | 13,2 | 34,4 |

| Taïwan | 2,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Allemagne | 2,6 | 3,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Arabie saoudite | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2,9 | 4,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Brésil | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4,5 | 3,3 |

| Nigeria | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2,0 | 1,9 |

| Vietnam | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2,7 | |

| Total des 10 principaux pays | 67,9 | 68,4 | 70,6 | 74,9 |

| Autres pays | 32,1 | 31,6 | 29,4 | 25,1 |

| Programmes d’études postsecondaires non universitaires | ||||

| Corée du Sud | 35,2 | 39,6 | 15,3 | 2,3 |

| Chine | 20,1 | 14,5 | 15,7 | 3,2 |

| Mexique | 5,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |

| Japon | 5,5 | 3,4 | 1,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Inde | 4,2 | 10,7 | 39,9 | 66,8 |

| États-Unis | 3,7 | 4,2 | 2,8 | 1,0 |

| Taïwan | 3,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| France | 2,7 | 4,2 | 3,2 | 2,3 |

| Royaume-Uni | 1,5 | 1,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Indonésie | 0,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Nigeria | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,5 | 1,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Maroc | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,3 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Vietnam | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,5 | 1,7 |

| Brésil | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3,1 |

| Philippines | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2,3 |

| Jamaïque | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,0 |

| Total des 10 principaux pays | 83,0 | 82,1 | 84,0 | 85,1 |

| Autres pays | 17,0 | 17,9 | 16,0 | 14,9 |

| Programmes universitaires | ||||

| Chine | 18,0 | 20,9 | 30,7 | 19,5 |

| France | 13,1 | 14,7 | 13,2 | 10,1 |

| États-Unis | 12,8 | 10,7 | 7,3 | 5,5 |

| Inde | 4,8 | 5,3 | 7,4 | 21,3 |

| Royaume-Uni | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |

| Mexique | 2,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Bangladesh | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,5 |

| Pakistan | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 1,6 |

| Iran | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 4,1 |

| Tunisie | 1,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Arabie saoudite | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3,8 | 1,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Maroc | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Nigeria | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2,2 | 2,7 |

| Algérie | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,4 |

| Total des 10 principaux pays | 61,5 | 66,1 | 71,6 | 70,7 |

| Autres pays | 38,5 | 33,9 | 28,4 | 29,3 |

|

... n'ayant pas lieu de figurer Source : Base de données longitudinales sur l’immigration. |

||||

La part d’étudiants étrangers de niveau collégial qui avaient l’intention d’étudier en Ontario a augmenté

Bien que le nombre d’étudiants étrangers soit en hausse dans toutes les provinces, l’Ontario a constamment attiré le plus grand pourcentage d’étudiants étrangers, passant de 37,4 % dans la cohorte de 2000 à 2004 à 48,9 % dans la cohorte de 2015 à 2019. Le tableau 3 présente la répartition provinciale des étudiants étrangers au moment de leur premier permis d’études par cohorte d’arrivée. En tant que province attirant la deuxième plus grande proportion d’étudiants étrangers, la Colombie-Britannique a vu sa part diminuer, soit de 31,1 % dans la cohorte de 2000 à 2004 à 22,7 % dans la cohorte de 2015 à 2019. On a par ailleurs observé un recul relativement faible de la part des étudiants étrangers à destination du Québec et de l’Alberta, et de plus faibles hausses relatives de la part de ceux voulant étudier au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La croissance de la proportion d’étudiants étrangers ayant opté pour l’Ontario a été principalement enregistrée au niveau collégial. De la cohorte de 2000 à 2004 à la cohorte de 2015 à 2019, la part d’étudiants étrangers inscrits à un programme collégial ontarien a presque doublé, tandis que celle des étudiants en Alberta et en Colombie-Britannique a presque été coupée de moitié. Au niveau universitaire, il y a eu beaucoup moins de changement entre les cohortes, exception faite de la baisse de la proportion d’étudiants étrangers qui avaient l’intention de fréquenter une université au Québec (p. ex. d’environ un tiers de la cohorte de 2000 à 2004 au quart de la cohorte de 2015 à 2019).

| Cohorte d’arrivée | ||||

|---|---|---|---|---|

| 2000 à 2004 | 2005 à 2009 | 2010 à 2014 | 2015 à 2019 | |

| pourcentage | ||||

| Tous | ||||

| Terre-Neuve-et-Labrador | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |

| Île-du-Prince-Édouard | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |

| Nouvelle-Écosse | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |

| Nouveau-Brunswick | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,2 |

| Québec | 15,4 | 15,4 | 14,2 | 13,0 |

| Ontario | 37,4 | 35,3 | 43,3 | 48,9 |

| Manitoba | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,9 |

| Saskatchewan | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,5 |

| Alberta | 7,4 | 7,3 | 5,4 | 4,9 |

| Colombie-Britannique | 31,1 | 32,6 | 28,3 | 22,7 |

| Programmes d’études postsecondaires non universitaires | ||||

| Terre-Neuve-et-Labrador | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| Île-du-Prince-Édouard | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |

| Nouvelle-Écosse | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |

| Nouveau-Brunswick | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |

| Québec | 6,3 | 8,9 | 7,9 | 8,2 |

| Ontario | 34,7 | 42,1 | 60,7 | 65,3 |

| Manitoba | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,8 |

| Saskatchewan | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,7 |

| Alberta | 8,5 | 6,6 | 3,6 | 3,4 |

| Colombie-Britannique | 47,3 | 39,4 | 24,4 | 17,1 |

| Programmes universitaires | ||||

| Terre-Neuve-et-Labrador | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |

| Île-du-Prince-Édouard | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |

| Nouvelle-Écosse | 5,7 | 4,7 | 4,0 | 4,7 |

| Nouveau-Brunswick | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |

| Québec | 34,3 | 32,0 | 28,2 | 25,7 |

| Ontario | 30,3 | 30,1 | 32,0 | 32,5 |

| Manitoba | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 4,2 |

| Saskatchewan | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,8 |

| Alberta | 5,9 | 6,3 | 5,6 | 6,0 |

| Colombie-Britannique | 14,3 | 18,0 | 21,1 | 19,5 |

| Source : Base de données longitudinales sur l’immigration. | ||||

Le domaine du commerce, de la gestion et de l’administration publique a attiré une proportion importante et croissante d’étudiants étrangers au niveau collégial

Tant aux niveaux collégial qu’universitaire, le domaine d’études choisi le plus souvent par les étudiants étrangers au cours de la période de 2011 à 2017 a été le commerce, la gestion et l’administration publique (graphique 3). Toutefois, la proportion d’étudiants étrangers inscrits dans ce domaine à l’université a diminué, passant de 28 % dans la cohorte de 2011 à 2014 à 25 % dans la cohorte de 2015 à 2017, tandis que la part correspondante au niveau collégial a connu une hausse, passant de 37 % dans la cohorte de 2011 à 2014 à 41 % dans la cohorte de 2015 à 2017. La progression dans ce domaine au niveau collégial a été en grande partie contrebalancée par la réduction des parts dans les domaines de l’architecture, du génie et des technologies connexes, des arts visuels et des arts d’interprétation, et de la technologie des communications.

Au cours de la même période, un pourcentage accru d’étudiants s’est orienté vers les mathématiques, l’informatique et les sciences de l’information tant au niveau universitaire que collégial, bien que la hausse ait été plus marquée au niveau collégial. En revanche, on a observé une recrudescence de la part d’étudiants étrangers ayant étudié les sciences physiques et de la vie ainsi que les technologies aux niveaux universitaire et collégial, mais la poussée la plus marquée a été enregistrée parmi ceux qui ont fréquenté l’université.

Tableau de données du graphique 3

| Regroupement principal selon la Classification des programmes d’enseignement de 2016 | Programmes menant à un grade universitaire, cohorte de 2011 à 2014 | Programmes menant à un grade universitaire, cohorte de 2015 à 2017 | Programmes menant à un certificat ou à un diplôme d'études collégiales, cohorte de 2011 à 2014 | Programmes menant à un certificat ou à un diplôme d'études collégiales, cohorte de 2015 à 2017 |

|---|---|---|---|---|

| pourcentage | ||||

| Éducation | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 0,2 |

| Sciences humaines | 2,0 | 2,3 | 3,9 | 2,9 |

| Arts visuels et arts d'interprétation et technologie des communications | 13,0 | 12,3 | 7,7 | 4,9 |

| Sciences sociales et comportementales et droit | 12,0 | 11,3 | 4,6 | 4,2 |

| Commerce, gestion et administration publique | 27,9 | 24,5 | 36,8 | 40,5 |

| Sciences physiques et de la vie, et technologies | 11,2 | 13,5 | 3,1 | 3,6 |

| Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 7,0 | 8,3 | 5,8 | 10,3 |

| Architecture, génie et tcehnologies connexes | 19,9 | 20,3 | 25,1 | 22,7 |

| Agriculture, ressources naturelles et conservation | 2,4 | 2,3 | 0,8 | 1,1 |

| Santé et domaines connexes | 2,4 | 2,5 | 6,7 | 5,9 |

| Services personnels, de protection et de transport | 0,1 | 0,1 | 4,4 | 3,4 |

| Autres | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,4 |

|

Notes : Pour ce graphique, un étudiant est considéré comme une nouvelle inscription aux études postsecondaires s’il ne figurait pas dans les deux cycles de production de rapports précédents. Les domaines d’études sont classés en regroupements principaux selon la Classification des programmes d’enseignement de 2016. L’échantillon de cette analyse se limite aux programmes menant à un certificat ou à un diplôme d’études collégiales, à un baccalauréat, à une maîtrise ou à un doctorat. En raison du nombre insuffisant de participants pour l’analyse, les étudiants inscrits à des programmes postsecondaires dans les territoires ainsi qu’à des programmes dans le domaine du perfectionnement et initiation aux loisirs sont exclus de cette analyse. Les programmes menant à un baccalauréat offerts dans les collèges et les programmes menant à un certificat ou à un diplôme offerts dans les universités sont également exclus de cette analyse. Source : Système d’information sur les étudiants postsecondaires. |

||||

Conclusion

Bien que le nombre d’étudiants étrangers au Canada ait augmenté chaque année depuis le milieu des années 2000, l’ampleur de cette croissance a augmenté de façon notable après 2015. Les observations des caractéristiques sociodémographiques et scolaires des étudiants étrangers ont mené à des efforts stratégiques récents visant à diversifier cette population. La période postérieure à 2015 est également marquée par des changements réglementaires apportés au Programme des étudiants étrangers en ce qui a trait aux établissements d’enseignement désignés et aux possibilités de travail pour ces étudiants. L’analyse réalisée dans le cadre de la présente étude visait à examiner les tendances des caractéristiques de la population étudiante internationale au cours des deux dernières décennies, en mettant particulièrement l’accent sur la portée de la diversité des cohortes les plus récentes par rapport à celle des cohortes plus anciennes.

Dans l’ensemble, les résultats mettent en évidence des tendances de concentration accrue dans les programmes d’études, les pays d’origine et les provinces d’étude, de 2000 à 2019. La hausse du nombre absolu d’étudiants étrangers a été plus rapide dans certains programmes que dans d’autres. Ainsi, la part d’étudiants étrangers qui avaient l’intention de faire des études au niveau primaire ou secondaire a diminué, mais cette baisse a été contrebalancée par l’augmentation du pourcentage d’étudiants qui se destinaient aux études collégiales et à la maîtrise. Reflétant ces tendances, la proportion d’étudiants étrangers âgés de 18 à 24 ans a augmenté considérablement. En général, l’analyse a révélé que, malgré sa croissance, la population étudiante internationale est devenue moins diversifiée à bien des égards au cours des deux dernières décennies.

En outre, on a observé une concentration accrue des pays d’origine des étudiants étrangers – non seulement les mêmes sept pays figurent toujours parmi les 10 principaux pays d’origine (Corée du Sud, Chine, Japon, États-Unis, France, Mexique et Inde), mais il y a également eu une croissance de la part totale des arrivées d’étudiants étrangers en provenance de ces pays si on les considère en tant que groupe. En ce qui concerne la province d’études, l’Ontario a attiré la plus grande part d’étudiants étrangers au début des années 2000, et cette tendance s’est affirmée au fil du temps (en raison de ceux ayant l’intention de faire des études collégiales), tandis que la proportion de ceux ayant choisi la Colombie-Britannique (toujours pour les études collégiales) a diminué. La hausse annuelle, après 2015, du nombre d’étudiants étrangers a été marquée par une part croissante des étudiants étrangers arrivant de l’Inde, soit ceux ayant l’intention de faire des études collégiales, ceux ayant l’intention de faire des études en Ontario et ceux qui étudient dans le domaine du commerce, de la gestion et de l’administration publique.

À l’avenir, les tendances relatives aux caractéristiques sociodémographiques des étudiants étrangers pourraient influencer la croissance durable de l’éducation internationale au Canada. La concentration accrue d’étudiants étrangers selon le pays d’origine, le niveau de scolarité, la province d’études et le domaine d’études pourrait avoir une incidence en aval sur le bassin potentiel de candidats à l’immigration permanente et sur la population active canadienne.

Bibliographie

Choi, Y., E. Crossman et F. Hou. 2021a. « Les étudiants étrangers comme source de main-d’œuvre : transition vers la résidence permanente ». Rapports économiques et sociaux. Produit no 36-28-0001 au catalogue de Statistique Canada. À paraître.

Choi, Y., E. Crossman et F. Hou. 2021b. « Les étudiants étrangers comme source de main-d’œuvre : rétention dans leur province d’études ». Rapports économiques et sociaux. Produit no 36-28-0001 au catalogue de Statistique Canada. À paraître.

Frenette, M., Y. Choi et A. Doreleyers. 2020. Les effectifs d’étudiants internationaux dans les programmes d’études postsecondaires avant la COVID-19. Aperçus économiques, no 105. Produit no 11-626-X au catalogue de Statistique Canada. Ottawa : Statistique Canada.

Gouvernement du Canada. 2014a. « Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés: Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ». Gazette du Canada, Partie II, 148 (4). Disponible au lien suivant : https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-02-12/html/sor-dors14-fra.html.

Gouvernement du Canada. 2014b. La Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale : utiliser notre avantage du savoir comme moteur de l’innovation et de la prospérité. Ottawa : Gouvernement du Canada.

Gouvernement du Canada. 2019. Miser sur le succès : la Stratégie en matière d’éducation internationale (2019-2024). Ottawa : Gouvernement du Canada.

- Date de modification :