La moitié des personnes racisées ont vécu de la discrimination ou ont été traitées de manière injuste au cours des cinq dernières années

Diffusion : 2024-05-16

Plus de 1 personne sur 3 (36 %) âgée de 15 ans et plus vivant au Canada a vécu une certaine forme de discrimination ou de traitement injuste au cours des cinq années précédant le plus récent cycle de l'Enquête sociale canadienne. Ces expériences se sont produites dans divers contextes : entre autres, à l'école, en postulant à un emploi, en travaillant, en faisant des achats ou en cherchant à obtenir des soins de santé. Les résultats, fondés sur les nouvelles données de l'enquête, recueillies de janvier à mars 2024, portent à croire que, bien que les proportions d'incidents de discrimination autodéclarés soient restées relativement stables depuis 2021, la discrimination et les traitements injustes continuent de toucher de manière disproportionnée les groupes racisés, les populations autochtones, les femmes, les populations 2ELGBTQ+, les personnes ayant une incapacité ainsi que les jeunes adultes.

La discrimination et le fait de faire l'objet de traitement injuste sont des indicateurs clés du Cadre de la qualité de vie pour le Canada. Ce cadre permet au gouvernement fédéral de définir les priorités politiques futures, de s'appuyer sur les mesures prises antérieurement pour renforcer la prise de décision et la budgétisation fondées sur des données probantes ainsi que d'améliorer le bien-être des Canadiens.

Les personnes racisées, en particulier les personnes noires nées au Canada, sont plus susceptibles de subir de la discrimination

En utilisant les données regroupées provenant de six vagues de l'Enquête sociale canadienne, il est possible d'examiner l'intersection de diverses caractéristiques des personnes ayant subi de la discrimination. De 2021 à 2024, un peu plus de la moitié (51 %) des personnes racisées âgées de 15 ans et plus ont déclaré avoir vécu de la discrimination ou avoir été traitées de manière injuste au cours des cinq années précédant l'enquête. Cette proportion est presque deux fois plus élevée que celle des personnes non racisées (27 %). Toutefois aucune différence significative n'a été observée entre les groupes racisés en ce qui concerne les expériences de discrimination.

Les expériences de discrimination variaient selon l'intersection des identités des personnes racisées et des personnes immigrantes, ce qui reflète la diversité des identités intersectionnelles au Canada. Comme dans le cas de précédents résultats, la population racisée née au Canada (57 %) était plus susceptible de déclarer avoir subi de la discrimination que les personnes racisées ayant récemment immigré au Canada (48 %) ou ayant immigré il y a plus de 10 ans (49 %). Cette différence était la plus prononcée chez les Canadiens noirs, les personnes noires nées au Canada étant significativement plus susceptibles de déclarer avoir vécu de la discrimination (71 %) que les immigrants récents noirs (51 %) ou les immigrants établis noirs (59 %).

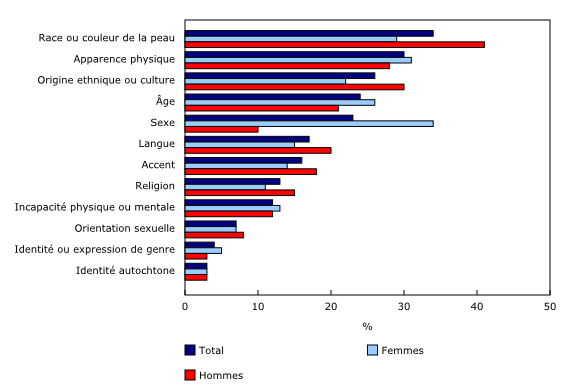

La prévalence plus élevée des expériences de discrimination parmi les groupes racisés est perçue comme étant en grande partie motivée par la race ou l'origine ethnique. Plus précisément, la discrimination fondée sur la race ou la couleur de la peau était la principale raison perçue pour expliquer la discrimination à l'encontre des personnes racisées (66 %). Venaient ensuite la discrimination fondée sur l'origine ethnique ou la culture (49 %), celle fondée sur l'accent (28 %) et puis celle fondée sur la langue (27 %).

La discrimination est aussi plus fréquente au sein d'autres groupes historiquement marginalisés, tels que les populations 2ELGBTQ+, les populations autochtones et les personnes ayant une incapacité

Les raisons à l'origine des traitements discriminatoires variaient d'un groupe à l'autre, tout comme la prévalence de la discrimination. Par exemple, les principaux motifs perçus de discrimination et de traitement injuste à l'encontre des populations 2ELGBTQ+ étaient l'orientation sexuelle, l'apparence physique et le sexe. Cette population était également près de deux fois plus susceptible que la population non 2ELGBTQ+ d'avoir vécu une forme de discrimination ou d'avoir été traitée de manière injuste au cours des cinq années précédant l'enquête (61 % par rapport à 32 %).

Parmi les membres des Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuit, 46 % ont déclaré avoir vécu des expériences de discrimination, comparativement à 33 % des personnes non autochtones. Les raisons de ces expériences étaient en grande partie perçues comme étant liées à l'identité autochtone et à l'apparence physique. Les personnes autochtones (23 %) étaient également près de deux fois plus susceptibles de subir de la discrimination en raison d'une incapacité physique ou mentale que les personnes non autochtones (12 %).

Des niveaux élevés de discrimination ont également été observés chez les personnes vivant avec une incapacité. Au total, 44 % des personnes ayant une incapacité ont fait état d'expériences de discrimination, comparativement à 32 % des personnes n'ayant aucune incapacité. Les raisons perçues les plus fréquemment mentionnées pour expliquer la discrimination à l'égard des personnes ayant une incapacité étaient l'incapacité physique ou mentale, l'apparence physique et puis l'âge.

L'âge et le sexe jouaient également un rôle par rapport à la prévalence de la discrimination et à la perception des motifs à l'origine de la discrimination. Les expériences de discrimination diminuaient systématiquement avec l'âge, passant d'un sommet de 45 % chez les personnes âgées de 15 à 34 ans à un creux de 17 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Cela peut s'expliquer par le fait que la population racisée et les personnes 2ELGBTQ+ ont tendance à être plus jeunes.

Les raisons perçues pour expliquer la discrimination variaient selon les groupes d'âge. La race ou la couleur de peau (38 %) et l'apparence physique (38 %) étaient les raisons les plus courantes chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, tandis que l'âge (50 %) était la raison la plus courante chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Il y avait également des différences entre les sexes en ce qui concerne la prévalence de la discrimination : 37 % des femmes ont fait état d'expériences de discrimination, comparativement à 30 % des hommes. Les femmes étaient plus souvent discriminées en raison de leur sexe ou de leur âge, tandis que les hommes l'étaient plus souvent en raison de leur race ou de la couleur de leur peau, de leur origine ethnique ou culturelle, de leur langue, de leur accent ou de leur religion.

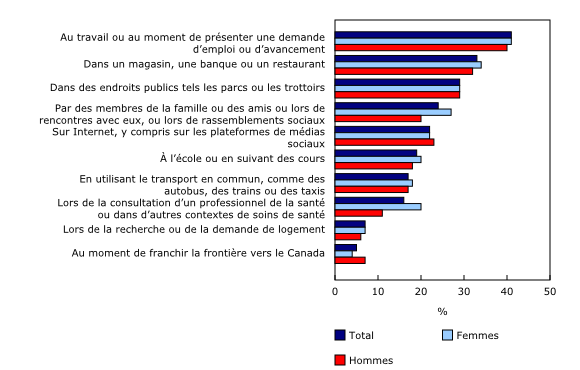

L'environnement de travail est le contexte le plus fréquent dans lequel des cas de discrimination sont déclarés

Le contexte dans lequel la discrimination a été vécue variait d'un groupe à l'autre, bien que le lieu de travail (41 %) soit l'endroit où la discrimination ou le traitement injuste a été le plus souvent déclaré, que ce soit dans le cadre du travail, d'une demande d'emploi ou bien d'avancement. Venaient ensuite les cas de discrimination subis dans un magasin, une banque ou un restaurant (33 %) et puis ceux subis dans les lieux publics (29 %).

Bien qu'il n'y ait pas de différences significatives en ce qui concerne la prévalence de la discrimination entre les groupes racisés, il n'en était pas de même en ce qui concerne les contextes dans lesquels la discrimination s'est produite. Ainsi, près de la moitié des personnes noires ont vécu de discrimination ou ont été traitées de manière injuste sur leur lieu de travail (48 %). Cette proportion est significativement plus élevée que celles observées parmi les autres groupes racisés (39 %) ou les personnes non racisées (41 %). Les personnes noires étaient également plus de deux fois plus susceptibles de déclarer avoir subi de la discrimination lors de la recherche d'un logement (13 %) que les autres groupes racisés (6 %) ou les personnes non racisées (6 %).

En revanche, les personnes chinoises étaient moins susceptibles que les autres groupes racisés de déclarer avoir vécu une expérience de discrimination à l'école (17 % par rapport à 23 %), au travail (26 % par rapport à 44 %), en franchissant la frontière canadienne (5 % par rapport à 8 %) et en cherchant un logement (3 % par rapport à 8 %). En outre, les personnes chinoises étaient moins susceptibles de déclarer avoir subi de la discrimination au travail que les personnes non racisées (41 %), de même que lors de la recherche d'un logement (6 %).

Les personnes confrontées à la discrimination font également état d'une moins bonne qualité de vie

Les expériences de discrimination et de traitement injuste peuvent influencer les perceptions globales de la santé et du bien-être. Les personnes ayant vécu de la discrimination au cours des cinq années précédant l'enquête, par rapport à celles qui n'en ont pas subi, étaient plus de deux fois plus susceptibles de déclarer avoir une santé mentale passable ou mauvaise (31 % par rapport à 14 %), étaient moins susceptibles de déclarer avoir une satisfaction élevée à l'égard de la vie (37 % par rapport à 57 %) et étaient moins susceptibles de déclarer avoir un fort sentiment de sens et de but à la vie (46 % par rapport à 63 %). Bien que les deux tiers des personnes ayant vécu de la discrimination (66 %) aient déclaré avoir toujours ou souvent quelqu'un sur qui compter, ce chiffre était inférieur à celui des personnes n'ayant pas vécu de discrimination (79 %).

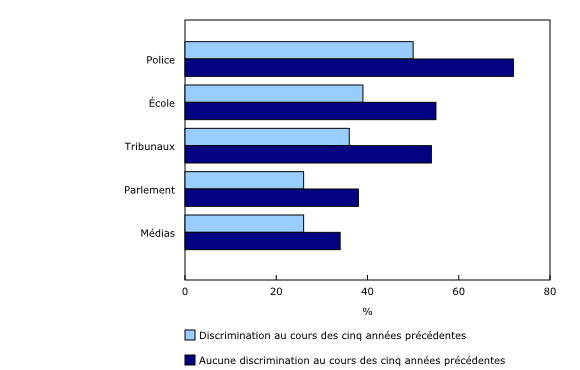

Les personnes ayant vécu de la discrimination étaient également moins susceptibles de déclarer avoir un fort sentiment d'appartenance à l'égard de leur collectivité locale que les personnes n'ayant pas vécu de discrimination (39 % par rapport à 51 %). De plus, elles étaient moins susceptibles de déclarer un niveau élevé de confiance envers certains types d'institutions, telles que les services de police, le système scolaire, le système de justice, le Parlement canadien et les médias. Ces résultats concordent avec ceux d'une étude antérieure réalisée pendant la pandémie de COVID-19 à l'aide de données recueillies au moyen de l'approche participative.

Saviez-vous que nous avons une application mobile?

Téléchargez notre application mobile et accédez rapidement aux données du bout des doigts! L'application StatsCAN est offerte gratuitement dans l'App Store et sur Google Play.

Note aux lecteurs

Le Cadre de qualité de vie pour le Canada est un cadre global qui intègre 84 indicateurs de bien-être et qui est utilisé pour informer et orienter les responsables de l'élaboration des politiques et les décideurs. Aujourd'hui, le Programme de statistiques sur la qualité de vie annonce la mise à jour du Carrefour de la qualité de vie grâce à l'ajout de nouvelles caractéristiques, comme des liens vers des articles analytiques et les données les plus récentes sur les indicateurs généraux.

Les données contenues dans ce communiqué proviennent de six cycles regroupés de l'Enquête sociale canadienne :

• Enquête sociale canadienne – Bien-être, activités et perception du temps (menée du 6 août au 18 septembre 2021);

• Enquête sociale canadienne – Bien-être, travail non rémunéré et temps passé en famille (menée du 26 octobre au 7 décembre 2021);

• Enquête sociale canadienne – Bien-être et relations familiales (menée du 28 janvier au 13 mars 2022);

• Enquête sociale canadienne – Bien-être, valeurs partagées et confiance (menée du 22 avril au 5 juin 2022);

• Enquête sociale canadienne – Qualité de vie et coût de la vie (menée du 21 octobre au 4 décembre 2022);

• Enquête sociale canadienne – Qualité de vie, santé et communautés bienveillantes (menée du 26 janvier au 10 mars 2024).

La mise en commun des échantillons des cycles 2, 3, 4, 5, 7 et 12 de l'Enquête sociale canadienne a permis de créer un ensemble de données plus important et d'accroître la puissance statistique pour permettre des analyses de niveau inférieur afin d'obtenir des renseignements sur les différents sous-groupes de la population et les expériences intersectionnelles.

Afin de mesurer la discrimination, dans les cycles ci-dessus de l'Enquête sociale canadienne, les répondants ont été interrogés quant à savoir s'ils avaient vécu de la discrimination ou avaient été traités injustement par d'autres personnes au Canada au cours des cinq années précédant l'enquête en raison de leur identité autochtone, origine ethnique ou culture, race ou couleur de peau, apparence physique, religion, orientation sexuelle, identité ou expression de genre, âge, incapacité physique ou mentale, langue, sexe, accent ou pour une autre raison. Les personnes ayant répondu oui à une ou plusieurs de ces questions ont été considérées comme ayant fait l'objet de discrimination.

De plus, on a demandé aux personnes ayant fait l'objet de discrimination pour quelque raison que ce soit au Canada au cours des cinq années précédant l'enquête d'indiquer les contextes où la discrimination avait pu se produire : dans une banque, un magasin ou un restaurant; à l'école ou en suivant un cours; sur Internet; en milieu de travail; lors de la recherche ou de la demande de logement; lors d'une interaction avec la police; lors d'une interaction avec les tribunaux; en traversant la frontière pour entrer au Canada; en assistant à des rassemblements sociaux; dans des aires publiques; en utilisant les transports en commun; lors de la consultation d'un professionnel de la santé ou dans toute autre situation.

L'Enquête sociale canadienne recueille des renseignements sur divers sujets sociaux tels que la santé, le bien-être, les répercussions de la pandémie de COVID-19, l'emploi du temps et la préparation aux situations d'urgence. La population cible de cette enquête à participation volontaire est constituée des personnes âgées de 15 ans et plus ne résidant pas en établissement et vivant hors d'une réserve dans les 10 provinces du Canada.

Veuillez noter que la situation relativement à l'incapacité a été déterminée en fonction de la question de déclaration volontaire : Vous identifiez-vous comme une personne ayant une incapacité?

Veuillez noter que les indicateurs de qualité de vie de cette étude n'ont pas été ajustés en fonction d'autres facteurs, tels que le groupe d'âge, le groupe racisé et le statut d'immigrant, qui peuvent jouer un rôle dans les résultats.

Dans le présent communiqué, le terme « Canadiens » désigne les personnes qui résident au Canada, peu importe leur statut de citoyenneté.

Coordonnées des personnes-ressources

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias (statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

- Date de modification :