Les ressources policières au Canada, 2018

par Patricia Conor, Jodi Robson et Sharon Marcellus, Centre canadien de la statistique juridique

Faits saillants

Les dépenses des services de police ont augmenté tandis que l’effectif policier au Canada a diminué en 2017-2018

- Les dépenses de fonctionnement des services de police se sont élevées à 15,1 milliards de dollars en 2017-2018. Après rajustement pour tenir compte de l’inflation, les dépenses de fonctionnement totales ont augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente et sont généralement en hausse depuis 1996-1997.

- Le 15 mai 2018, 68 562 policiers ont été dénombrés au Canada, en baisse de 463 par rapport à 2017. Par conséquent, le taux s’est chiffré à 185 policiers pour 100 000 habitants, ce qui constitue une baisse de 2 % par rapport à l’année précédente (189 policiers pour 100 000 habitants en 2017).

- À l’instar des années précédentes, les traitements, les salaires et les avantages sociaux ont entraîné les coûts les plus élevés pour les services de police, c’est-à-dire 12,5 milliards de dollars ou 82 % des dépenses de fonctionnement en 2017-2018. Le salaire moyen des policiers au Canada se situait à 99 298 $ en 2017-2018.

- En 2017-2018, les services de police ont consacré 380,0 millions de dollars aux opérations des technologies de l’information et 284,2 millions de dollars à l’équipement des policiers. Plus précisément, certaines des dépenses les plus élevées engagées par les services de police étaient pour les radios (193,0 millions de dollars); les logiciels, les applications et les systèmes informatiques (146,7 millions de dollars); les autres appareils de télécommunication (85,4 millions de dollars); ainsi que les ordinateurs et le matériel informatique (77,7 millions de dollars).

On observe des changements en ce qui a trait au nombre de policiers et aux caractéristiques démographiques au sein des corps policiers du Canada

- Le 15 mai 2018, on a compté 196 policières de plus au Canada que l’année précédente. Les 14 943 policières dénombrées en 2018 représentaient 22 % de l’effectif policier total. La représentation des femmes dans l’effectif policier augmente de façon constante depuis 1986, soit l’année au cours de laquelle les données sur le sexe ont été recueillies pour la première fois alors que les femmes représentaient 4 % des policiers.

- Le 15 mai 2018, 4 % des policiers et 3 % des recrues ont déclaré être Autochtones. Le même jour, 8 % des policiers et 12 % des recrues au Canada ont déclaré appartenir à un groupe de minorités visibles.

- La proportion de policiers au sein des groupes plus âgés augmente depuis 2012, année au cours de laquelle les données sur l’âge ont été recueillies pour la première fois. Les policiers de 50 ans et plus représentaient 18 % de l’effectif policier total en 2018, comparativement à 15 % en 2012.

- En 2017-2018, 7 416 policiers, c’est-à-dire 11 % de l’ensemble des policiers, étaient admissibles à la retraite et avaient droit à une pension sans restriction en fonction de l’âge ou des années de service.

- En plus des policiers assermentés, les services de police embauchaient l’équivalent de 31 050 employés à temps plein le 15 mai 2018, ce qui représente 7 % de plus qu’en 2017. Ces employés étaient répartis en 26 851 employés civils, 2 539 agents spéciaux et 1 660 recrues. Le nombre d’employés civils au sein des services de police ne cesse d’augmenter depuis 1962.

- Les femmes représentaient 71 % des employés civils au sein des services de police, 36 % des agents spéciaux et 24 % des recrues. En ce qui a trait aux postes occupés par des employés civils, la proportion de femmes variait entre 91 % du personnel administratif et 24 % du personnel d’entretien des véhicules.

Les services de police canadiens ont le mandat essentiel de faire régner et de maintenir la loi et l’ordre public partout au Canada en plus de veiller à la sécurité publique. Les rôles et les responsabilités relatifs à ce mandat ont évolué au fil du temps, ce qui a soulevé de nouveaux défis dans plusieurs secteurs, comme la prévention du crime, l’application de la loi, l’aide au public, le maintien de l’ordre public et l’intervention en cas d’urgence (Conseil des académies canadiennes, 2014; Comité permanent de la sécurité publique et nationale, 2014). Les services de police figurent parmi les premiers intervenants en cas d’appels liés à la santé mentale, aux surdoses de drogues, aux suicides, aux désordres publics, aux accidents de la route et à bien d’autres enjeux liés au bien-être et à la sécurité des collectivités qui ne sont pas nécessairement d’ordre criminel (Association canadienne des chefs de police, 2015). Afin de répondre à ces appels ainsi qu’à ceux liés aux affaires criminelles, une abondance de ressources policières est nécessaire. Les données de l’Enquête sur l’administration policière (EAP) de Statistique Canada donnent un aperçu de l’effectif policier et des dépenses des services de police au Canada. L’EAP constitue depuis 1962 la source d’information sur l’administration policière à laquelle ont recours le milieu policier, les organes directeurs, les décideurs et le grand public.

En assurant le suivi de l’effectif et de la composition des services de police au fil du temps grâce à l’EAP, le Canada est en mesure de mieux surveiller l’évolution des tendances relatives aux ressources humaines, les facteurs de coût pour les services de police et les exigences croissantes à l’endroit des services de police en ce qui concerne la promotion et la protection de la sécurité publique. La nouvelle version de l’EAP a été lancée en avril 2018 et a permis de recueillir de nouveaux renseignements sur les ressources policières, qui serviront d’indicateurs dans le nouveau Cadre canadien de mesures du rendement des services de police (Mazowita et Rotenberg, 2019).

Le présent article de Juristat porte sur les données tirées de l’enquête remaniée et comporte une analyse des tendances relatives à plusieurs indicateurs clés, comme l’effectif policier, ainsi que de nouveaux renseignements sur les employés civils et les agents spéciaux, et sur leurs tâches et fonctions; les postes à temps plein et à temps partiel; les congés de longue durée; les traitements, les salaires et les avantages sociaux; et une répartition détaillée des dépenses de fonctionnement et des dépenses en immobilisationsNote .

Début de l'encadré

Encadré 1

Types de services de police au Canada

Les services de police varient d’une région à l’autre du Canada. Par conséquent, le mandat, la taille de la population desservie, les caractéristiques des collectivités desservies et les exigences opérationnelles, tous des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur les ressources et les dépenses des services de police, peuvent différer d’un service à l’autre.

Au Canada, les services de police sont administrés à trois échelons, c’est-à-dire aux échelons municipal, provincial et fédéral. À l’échelle municipale, on a dénombré, en 2018, 141 services de police autonomes et 36 services autoadministrés des Premières Nations. Les services de police autoadministrés des Premières Nations sont créés en vertu d’ententes entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les collectivités qui veulent administrer leur propre service de police. Ces services de police font l’objet d’une entente de partage des coûts entre le gouvernement fédéral (52 %) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (48 %) (Kiedrowski et autres, 2013). Il incombe aux collectivités d’administrer le service de police par l’entremise d’une commission de police, d’un conseil de bande ou d’une autre autorité (Lithopoulos et Ruddell, 2013).

Trois provinces offrent des services de police provinciaux. Le service de police provincial que représente la Force constabulaire royale de Terre-Neuve (FCRTN) assure les services de police à St. John’s, à Corner Brook et dans l’ouest du Labrador. Les deux autres services provinciaux — la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et la Sûreté du Québec (SQ) — desservent les collectivités sans forces policières municipales autonomes dans leur province respective. Ils sont aussi responsables des routes provinciales ainsi que d’autres secteurs de compétence provinciale.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) assure les services de police provinciaux, municipaux, ruraux et des Premières Nations (lorsqu’elles n’ont pas de services de police autoadministrés en place). La GRC est aussi responsable de tous les enjeux de nature policière à l’échelle fédérale, comme les crimes graves, le crime organisé et les crimes financiers, ainsi que des services policiers spécialisés, comme le Programme canadien des armes à feu et le Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants.

Fin de l'encadré

Les dépenses de fonctionnement des services de police ont augmenté de 2 % pour atteindre 15,1 milliards de dollars en 2017-2018

En 2017-2018, les dépenses de fonctionnement totales de tous les services de police au Canada se sont élevées à 15,1 milliards de dollars courants (tableau 1)Note . Ces dépenses comprennent les traitements et les salaires (66 %), les avantages sociaux (15 %) et les autres dépenses de fonctionnement (18 %)Note . Ces proportions sont demeurées relativement stables au fil des ans. De plus, en 2017-2018, les services de police ont consacré plus de 666 millions de dollars aux dépenses en immobilisationsNote , notamment pour l’achat de véhicules ou d’équipement de policiers et de nouveaux immeubles, et pour les opérations des technologies de l’information.

Après rajustement pour tenir compte de l’inflation, les dépenses de fonctionnement totales ont augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente, et sont généralement en hausse depuis 1996-1997Note (tableau 1). Alors que les dépenses totales sont demeurées relativement stables par rapport à l’année précédente au Québec, elles se sont accrues dans les autres provinces et territoires. Les plus fortes augmentations ont été observées au Nunavut (+14 %), en Colombie-Britannique (+13 %), en Nouvelle-Écosse (+13 %) et en Saskatchewan (+12 %) (tableau 2).

Les dépenses de fonctionnement des services de police au Canada se sont élevées à 318 dollars constants par habitant en 2017-2018. Il s’agit du coût par habitant le plus élevé depuis 2012-2013 (graphique 1; tableau 1).

Graphique 1 début

Tableau de données du graphique 1

| Année | Dollars courants | Dollars constants |

|---|---|---|

| dollars — dépenses par habitant | ||

| 1987/1988 | 152 | 222 |

| 1988/1989 | 164 | 230 |

| 1989/1990 | 172 | 230 |

| 1990/1991 | 189 | 242 |

| 1991/1992 | 194 | 234 |

| 1992/1993 | 202 | 240 |

| 1993/1994 | 202 | 236 |

| 1994/1995 | 199 | 233 |

| 1995/1996 | 197 | 225 |

| 1996/1997 | 198 | 222 |

| 1997/1998 | 200 | 222 |

| 1998/1999 | 206 | 226 |

| 1999/2000 | 210 | 226 |

| 2000/2001 | 222 | 232 |

| 2001/2002 | 234 | 240 |

| 2002/2003 | 250 | 250 |

| 2003/2004 | 263 | 256 |

| 2004/2005 | 274 | 262 |

| 2005/2006 | 288 | 269 |

| 2006/2007 | 303 | 278 |

| 2007/2008 | 321 | 288 |

| 2008/2009 | 344 | 302 |

| 2009/2010 | 366 | 320 |

| 2010/2011 | 372 | 319 |

| 2011/2012 | 377 | 315 |

| 2012/2013 | 390 | 321 |

| 2013/2014 | 388 | 316 |

| 2014/2015 | 392 | 313 |

| 2015/2016 | 398 | 314 |

| 2016/2017 | 406 | 316 |

| 2017/2018 | 414 | 318 |

|

Note : Les dollars courants constituent le coût des articles en fonction de l’année au cours de laquelle ils ont été achetés. Les dollars constants sont ajustés en fonction de l’inflation ou de la déflation, ce qui permet de montrer les variations du pouvoir d’achat du dollar. L’Indice des prix à la consommation a été utilisé pour calculer les dollars constants en fonction de l'année de base 2002 (2002 = 100). Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet 2018 tirées des données du Recensement de 2016. Les données démographiques ont été révisées rétroactivement à 2011. Division de la démographie de Statistique Canada. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

||

Graphique 1 fin

Début de l'encadré 2

Encadré 2

L’effectif des services de police

Les services de police comptent de nombreux postes, qu’il s’agisse de postes civils ou de postes requérant le port de l’uniforme. Ces postes sont nécessaires à l’exécution du mandat et à l’atteinte des objectifs de chaque service. La plupart des services de police comptent parmi leur effectif des policiers assermentés, des employés civils, des agents spéciaux ou des recrues. Les définitions présentées ci-dessous sont les définitions normalisées utilisées dans le cadre de l’Enquête sur l’administration policière qui vise à recueillir des renseignements sur l’effectif des services de police au Canada.

Policiers assermentés : Officiers de direction, sous-officiers et agents de police.

Officiers de direction : Personnes qui ont obtenu le statut d’officier supérieur, habituellement le grade de lieutenant ou un grade supérieur, comme le chef, les chefs adjoints, les surintendants d’état-major, les surintendants, les inspecteurs d’état-major, les inspecteurs, les gendarmes supérieurs, les lieutenants et les autres personnes ayant un grade équivalent.

Sous-officiers : Personnes qui ont un grade de caporal sergent-major, de sergent-major, de sergent-major d’état-major, de sergent d’état-major, de sergent, de caporal ou un autre grade équivalent.

Agents de police : Agents de police de la première à la quatrième classe.

Employés civils : Employés du service de police qui sont rémunérés à partir du budget du service de police et qui ne sont ni des policiers, ni des agents spéciaux, ni des recrues. Leurs rôles peuvent comprendre les services d’accueil, les services financiers, les ressources humaines, les relations avec le public et les médias, les services judiciaires, les services juridiques, les services de détention, les services des technologies de l’information, les services des véhicules et des installations, la recherche, le personnel médico-légal, le soutien administratif, les communications et d’autres postes qui aident le service de police à remplir sa fonction principale.

Agents spéciaux : Employés civils nommés qui se sont vu conférer les pouvoirs d’un policier, dans la mesure et aux fins prévues dans la nomination. Leurs rôles peuvent comprendre les fonctions de contrôle de la circulation, la sécurité des tribunaux, le transport des prisonniers, l’application des règlements municipaux et la surveillance des stationnements.

Recrues : Policiers en formation. Il convient de noter que la définition et la terminologie varient selon le type et l’emplacement géographique du service de police. Aux fins de la présente enquête, le terme « recrues » désigne les employés qui participent à des programmes de formation de policiers en vue d’obtenir le statut de policier assermenté.

Effectif total : Ensemble des policiers assermentés, des employés civils, des agents spéciaux et des recrues.

Fin de l'encadré 2

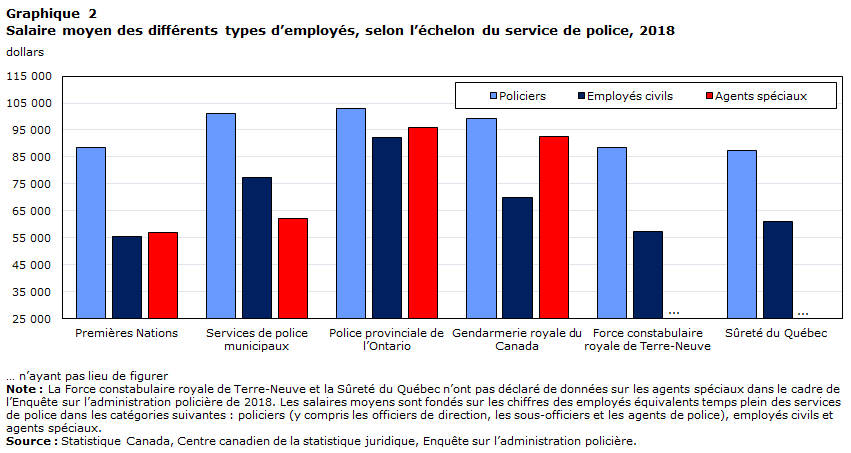

En 2017-2018, le salaire moyen des policiers au Canada se situait à un peu plus de 99 000 $

Les traitements, les salaires et les avantages sociaux représentaient les dépenses les plus élevées engagées par les services de police, soit 82 % des dépenses de fonctionnement. Parmi les 12,5 milliards de dollars versés par les services de police en traitements et salaires en 2017-2018, 77 % étaient destinés aux policiers, 20 % aux employés civils, 2 % aux agents spéciaux et 1 % aux recrues.

En 2017-2018, le salaire moyen des policiersNote , y compris les officiers de direction, les sous-officiers et les agents de police, s’élevait à 99 298 $ au Canada (encadré 2)Note . La rémunération des heures supplémentaires (665 millions de dollars) représentait 7 % de la rémunération des policiers, tandis que le paiement des services juridiques et des spécialistes, ainsi que la rémunération des jours fériés constituaient 3 % (304 millions de dollars).

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a déclaré le salaire moyen des policiers le plus élevé, c’est-à-dire 102 821 $, suivie de près des grands services de police municipaux qui desservent une population de 100 000 habitants et plus (101 112 $), puis des services de police municipaux de petite et de moyenne taille (99 931 $)Note . La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré un salaire moyen de 99 082 $, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale (graphique 2).

Graphique 2 début

Tableau de données du graphique 2

| Policiers | Employés civils | Agents de police spéciaux | |

|---|---|---|---|

| dollars | |||

| Premières Nations | 88 394 | 55 600 | 56 954 |

| Services de police municipaux | 100 962 | 77 473 | 61 970 |

| Police provinciale de l’Ontario | 102 821 | 92 081 | 95 744 |

| Gendarmerie royale du Canada | 99 082 | 69 766 | 92 631 |

| Force constabulaire royale de Terre-Neuve | 88 419 | 57 431 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

| Sûreté du Québec | 87 245 | 61 037 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |

|

... n'ayant pas lieu de figurer Note : La Force constabulaire royale de Terre-Neuve et la Sûreté du Québec n’ont pas déclaré de données sur les agents de police spéciaux dans le cadre de l’Enquête sur l’administration policière de 2018. Les salaires moyens sont fondés sur les chiffres des employés équivalents temps plein des services de police dans les catégories suivantes : policiers (y compris les officiers de direction, les sous-officiers et les agents de police), employés civils et agents de police spéciaux. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

|||

Graphique 2 fin

Dans les services de police de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve (FCRTN) et des Premières Nations, les salaires moyens des policiers étaient semblables, mais ils étaient inférieurs à la moyenne nationale (88 419 $ et 88 394 $, respectivement). Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont déclaré le salaire moyen le plus faible, soit 87 245 $.

La PPO a également déclaré le salaire moyen le plus élevé en ce qui concerne les employés civilsNote (92 081 $) et les agents spéciaux (95 744 $). Dans les grands services de police municipaux, le salaire moyen des employés civils était de 78 684 $, ce qui est supérieur à la moyenne canadienne de 74 012 $. Les services de police des Premières Nations et la GRC ont quant à eux déclaré un salaire moyen inférieur à la moyenne nationale pour leurs employés civils, soit 55 600 $ et 69 766 $, respectivement.

Le salaire moyen des agents spéciauxNote variait entre 56 954 $ au sein des services de police des Premières Nations et 95 744 $ au sein de la PPO.

En 2017-2018, les services de police ont consacré 380,0 millions de dollars aux technologies de l’information

Outre les traitements, les salaires et les avantages sociaux, les services de police ont déclaré d’autres facteurs de coût dans leur budget. En 2017-2018, les services de police au Canada ont consacré 380,0 millions de dollars aux opérations des technologies de l’information, et 284,2 millions de dollars à l’équipement des policiers à partir de leur budget de dépenses de fonctionnement non salariales ou de dépenses en immobilisationsNote .

Selon les renseignements recueillis à l’échelle nationale, pour la première fois, certains des plus importants facteurs de coûtNote des services de police canadiens en 2017-2018 étaient les radios (193,0 millions de dollars); les logiciels, les applications et les systèmes informatiques (146,7 millions de dollars); les autres appareils de télécommunication (85,4 millions de dollars); les ordinateurs et le matériel informatique (77,7 millions de dollars). Ces montants donnent un aperçu des pressions financières que subissent les services de police partout au Canada.

La police a répondu à 12,8 millions d’appels de service en 2017-2018

Une grande partie du travail de la police consiste à intervenir lors d’événements de nature non criminelle qui sont liés à la sécurité et au bien-être du public. Ces événements sont appelés des « appels de service ». On estime qu’entre 50 % et 80 % des appels auxquels les services de police répondent sont de nature non criminelle et comprennent des incidents comme des alarmes, des désordres publics, des conflits familiaux, des accidents de la route, des personnes malades ou blessées, des cas de surdoses et des appels liés à la santé mentale (Mazowita et Rotenberg, 2019). Ces appels peuvent avoir une incidence notable sur la charge de travail et les ressources des services de police, mais ne sont ni mesurés ni pris en compte dans les statistiques annuelles sur la criminalité, puisqu’il ne s’agit pas d’« affaires de nature criminelle ». En collaboration avec la communauté policière et d’autres partenaires, Statistique Canada travaille à la création d’un programme national qui permettra de recueillir des renseignements détaillés sur les appels de service et de mieux comprendre les répercussions de ces appels sur les services de police. Ce programme permettra aussi d’assurer le suivi des enjeux sociaux émergents, tels que l’augmentation de la consommation de drogues nocives.

En 2017-2018, les services de police au Canada ont reçu 12,8 millions d’appels de serviceNote . Les services de police municipaux ont déclaré avoir reçu 67 % des appels de service, tandis que la GRC en a déclaré 21 %, les services de police provinciaux, 11 %, et les services de police des Premières Nations, 1 %Note . Lorsque l’on tient compte de la population desservie, les services de police municipaux ont reçu 36 813 appels pour 100 000 habitants. En comparaison, la PPO a enregistré un taux de 36 031 appels pour 100 000 habitants, alors que la GRC a affiché un taux de 34 359, la SQ, un taux de 19 605 et la FCRTN, un taux de 16 929. En ce qui concerne les services de police des Premières Nations, les policiers ont répondu à 85 780 appels pour 100 000 habitants.

Les services de police se sont préparés de façon proactive à la légalisation du cannabis en 2017-2018

La Loi sur le cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre 2018. Cette loi établit un cadre juridique pour la légalisation et la réglementation de la production, de la distribution, de la vente et de la possession de cannabis au Canada. Au cours de la même année, une nouvelle loi sur la conduite avec les facultés affaiblies (issue du projet de loi C-46) a également été adoptée afin de renforcer les dispositions relatives à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues (y compris le cannabis) en vertu du Code criminel.

Selon les données de la nouvelle EAP, au cours de l’année précédant la légalisation du cannabis, la police s’est préparée de façon proactive à ce changement important dans les mesures d’application de la loi.

En 2017-2018, les services de police ont consacré 5,8 millions de dollars et environ 64 700 heures à la formation des policiers pour se préparer à la légalisation du cannabis. Les dépenses engagées pour les salaires représentaient 93 % des dépenses totales, ce qui comprenait la paye ordinaire et la rémunération des heures supplémentaires associées à des tâches comme la formation, la recherche et l’élaboration ou la mise en œuvre de changements liés à la légalisation prévue. En ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, les services de police suivent et donnent de la formation sur le test normalisé de sobriété administré sur place, ce qui entraîne l’augmentation du nombre d’experts certifiés en reconnaissance de drogues, l’achat d’appareils de test de saliveNote et la communication de renseignements clairs sur la légalisation du cannabis à la collectivité.

Les services de police ont déclaré avoir reçu 7,7 millions de dollars de diverses sources pour financer leurs activités liées à la légalisation du cannabis en 2017-2018Note . Au moment où l’enquête a été menée, la GRC avait déclaré la majeure partie de ce financement. Cela est probablement attribuable au fait que les fonds fédéraux visant à aider les services de police à se préparer à la légalisation du cannabis et à appliquer les modifications aux lois sur la conduite avec les facultés affaiblies ont commencé à être répartis en 2018-2019.

Début de l'encadré 3

Encadré 3

Les Canadiens déclarent avoir un degré de confiance élevé envers la police

Le degré de confiance à l’égard des institutions publiques constitue pour ces dernières un facteur essentiel à l’efficacité des services qu’elles offrent à leur public cible. Afin de s’acquitter de son mandat qui consiste à servir et à protéger les citoyens, la police doit s’assurer d’avoir la confiance de la population (Giacomantonio et Savoie, 2019). Selon les résultats de la dernière Enquête sociale générale sur la victimisation, les Canadiens ont un degré de confiance élevé à l’égard de la police, et la majorité estime que cette dernière fait du bon travail lorsqu’il s’agit d’avoir une attitude ouverte et propice à la discussion (73 %), d’assurer la sécurité des citoyens (70 %), de répondre rapidement aux appels (68 %), de traiter les personnes équitablement (68 %), de faire respecter la loi (65 %) et d’informer le public sur la prévention d’actes criminels (62 %) (Cotter, 2015). Afin d’améliorer leur relation avec la population croissante et diversifiée du Canada, et de continuer à favoriser une relation étroite avec celle-ci, les services de police canadiens mettent tout en œuvre pour mesurer la confiance de la population envers sa capacité à la servir et à la protéger (Kiedrowski et autres, 2013).

La surveillance de la confiance du public envers les services de police revêt une telle importance pour les services de police qu’elle constitue l’un des piliers du nouveau Cadre canadien de mesures du rendement des services de police. Les mesures du rendement des services de police consistent à évaluer le degré de confiance des Canadiens à l’égard des services de police ainsi que leur perception quant au rendement de la police. Elles comportent aussi des mesures de la mobilisation du public, de la légitimité des services de police et de la perception du public à l’égard de la capacité des services de police à répondre aux besoins de leurs collectivités respectives (Mazowita et Rotenberg, 2019). Afin d’aider les services de police et les institutions canadiennes à mesurer ce degré de confiance de façon comparable et significative, Sécurité publique Canada a élaboré, en partenariat avec la Police régionale de Halifax et en consultation avec des experts et des membres de l’Association canadienne des chefs de police, un ensemble d’instruments d’enquête visant à mesurer le degré de confiance des Canadiens envers la police. Les questions permettent de recueillir des renseignements sur l’attitude du public à l’égard de la police tout en veillant à la représentativité des caractéristiques démographiques et de la diversité culturelle au sein de la population canadienne. Ces questions ont été mises à la disposition des services de police en 2019 (Giacomantonio et Savoie, 2019).

Fin de l'encadré 3

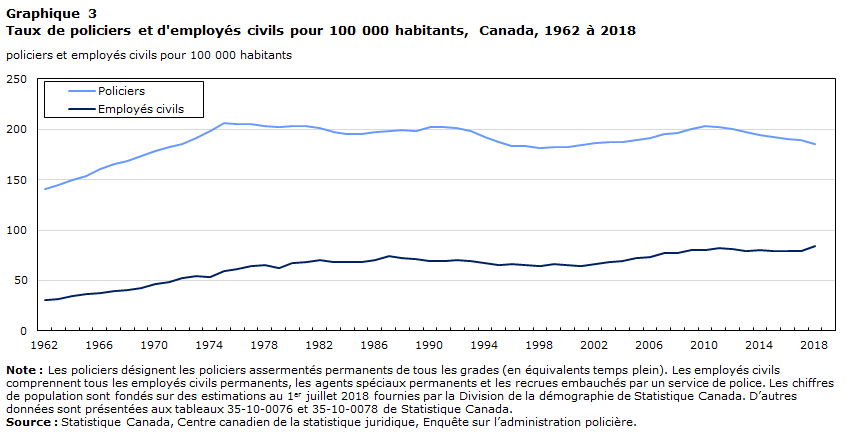

Le taux de policiers au Canada connaît une baisse depuis 2011

Le 15 mai 2018, 68 562 policiers ont été dénombrés au Canada, en baisse de 463 par rapport à 2017 (tableau 3). Il s’agit d’un taux de 185 policiers pour 100 000 habitantsNote , ce qui constitue un recul de 2 % par rapport à l’année précédente (189 policiers pour 100 000 habitants en 2017)Note . Le taux de policiers est en baisse depuis 2011 et a atteint en 2018 le taux le plus faible depuis 2001 (184) (graphique 3).

Graphique 3 début

Tableau de données du graphique 3

| Année | Policiers | Employés civils |

|---|---|---|

| policiers et employés civils pour 100 000 habitants |

||

| 1962 | 141 | 31 |

| 1963 | 144 | 31 |

| 1964 | 149 | 35 |

| 1965 | 154 | 36 |

| 1966 | 160 | 38 |

| 1967 | 166 | 39 |

| 1968 | 169 | 40 |

| 1969 | 173 | 43 |

| 1970 | 178 | 47 |

| 1971 | 183 | 48 |

| 1972 | 186 | 53 |

| 1973 | 192 | 55 |

| 1974 | 199 | 53 |

| 1975 | 206 | 60 |

| 1976 | 206 | 61 |

| 1977 | 206 | 64 |

| 1978 | 203 | 66 |

| 1979 | 202 | 62 |

| 1980 | 203 | 67 |

| 1981 | 204 | 69 |

| 1982 | 201 | 71 |

| 1983 | 197 | 68 |

| 1984 | 195 | 68 |

| 1985 | 195 | 69 |

| 1986 | 197 | 70 |

| 1987 | 199 | 74 |

| 1988 | 199 | 72 |

| 1989 | 199 | 72 |

| 1990 | 202 | 70 |

| 1991 | 203 | 69 |

| 1992 | 201 | 71 |

| 1993 | 198 | 70 |

| 1994 | 193 | 67 |

| 1995 | 188 | 66 |

| 1996 | 183 | 66 |

| 1997 | 183 | 66 |

| 1998 | 182 | 64 |

| 1999 | 182 | 66 |

| 2000 | 182 | 65 |

| 2001 | 184 | 64 |

| 2002 | 186 | 66 |

| 2003 | 188 | 68 |

| 2004 | 187 | 70 |

| 2005 | 189 | 73 |

| 2006 | 192 | 73 |

| 2007 | 195 | 77 |

| 2008 | 196 | 77 |

| 2009 | 200 | 80 |

| 2010 | 203 | 80 |

| 2011 | 202 | 82 |

| 2012 | 200 | 81 |

| 2013 | 197 | 79 |

| 2014 | 194 | 80 |

| 2015 | 193 | 79 |

| 2016 | 191 | 79 |

| 2017 | 189 | 80 |

| 2018 | 185 | 84 |

|

Note : Les policiers désignent les policiers assermentés permanents de tous les grades (en équivalents temps plein). Les employés civils comprennent tous les employés civils permanents, les agents spéciaux permanents et les recrues embauchés par un service de police. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet 2018 fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. D’autres données sont présentées aux tableaux 35-10-0076 et 35-10-0078 de Statistique Canada. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

||

Graphique 3 fin

À l’exclusion des policiers qui s’acquittent de fonctions opérationnelles au sein de la GRC (c.-à-d. les policiers affectés aux opérations, au Quartier général, à l’École de la GRC, Division Dépôt et aux laboratoires judiciaires de la GRC), le taux de policiers à l’échelle provinciale et territoriale était de 182 policiers pour 100 000 habitants en 2018 (tableau 4). Parmi les provinces canadiennes, le taux de policiers variait de 141 policiers pour 100 000 habitants à l’Île-du-Prince-Édouard à 194 policiers pour 100 000 habitants en Nouvelle-Écosse. Comme en 2017, les cinq provinces suivantes ont enregistré un taux de policiers supérieur à celui observé pour l’ensemble des provinces et des territoires en 2018 : la Nouvelle-Écosse (194), le Québec (189), le Manitoba (189), la Saskatchewan (186) et la Colombie-Britannique (185) (graphique 4). Les trois territoires ont continué d’afficher des taux supérieurs à celui observé pour l’ensemble des provinces et des territoires (tableau 4).

Graphique 4 début

Tableau de données du graphique 4

| Province et territoire | Policiers pour 100 000 habitants |

Total des provinces et des territoires |

|---|---|---|

| T.-N.-L. | 171 | 182 |

| Î.-P.-É. | 141 | 182 |

| N.-É. | 194 | 182 |

| N.-B. | 160 | 182 |

| Qc | 189 | 182 |

| Ont. | 177 | 182 |

| Man. | 189 | 182 |

| Sask. | 186 | 182 |

| Alb. | 174 | 182 |

| C.-B. | 185 | 182 |

| Yn | 326 | 182 |

| T.N.-O. | 416 | 182 |

| Nt | 354 | 182 |

|

Note : Le total des provinces et des territoires exclut le personnel affecté aux opérations, au Quartier général, à l’École de la GRC, Division Dépôt et aux laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet 2018 fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. D’autres données sont présentées aux tableaux 35-10-0076 et 35-10-0078 de Statistique Canada. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

||

Graphique 4 fin

En 2018, on a dénombré au pays 50 services de police municipaux autonomes et municipalités desservies par la GRC comptant plus de 100 000 habitantsNote . Parmi ces services de police, 14 ont enregistré une hausse du taux de policiers par rapport à l’année précédente, 31 ont fait état d’une baisse, et 3 n’ont déclaré aucune variation notable en 2018Note Note . Les hausses les plus marquées du taux de policiers ont été observées à Richmond, en Colombie-Britannique (+10 %), à Kelowna, en Colombie-Britannique (+9 %), à Longueuil, au Québec (+7 %), et dans la région de Codiac, au Nouveau-Brunswick (+6 %). En revanche, les baisses les plus prononcées ont été déclarées par les services de police de Calgary, en Alberta (-11 %), et de Toronto, en Ontario (-8 %) (tableau 5).

Parmi ces 50 services de police, le Service de police de la Ville de Montréal est celui qui a affiché le taux de policiers le plus élevé (223 pour 100 000 habitants). De 2008 à 2018, la Ville de Montréal a déclaré le taux de policiers le plus élevé, sauf en 2012 et en 2013, où le service de police de Victoria a enregistré le taux le plus élevé. En 2018, le deuxième taux de policiers en importance a été enregistré à Victoria (215)Note , suivie de Vancouver (198), de Thunder Bay (190), d’Edmonton (187), de Windsor (185) et de Winnipeg (184) (tableau 5).

Parallèlement, les taux de policiers les plus faibles au sein des services de police municipaux ont été déclarés dans la province de Québec, plus précisément à Richelieu–Saint-Laurent (100 policiers pour 100 000 habitants), dans la région de Roussillon (104) et à Lévis (106) (tableau 5).

Comme les années précédentes, plus de la moitié des policiers (56 % ou 38 459) étaient employés par des services de police municipaux autonomes, parmi lesquels 905 travaillaient pour des services de police autoadministrés des Premières Nations. De plus, 19 % des policiers au Canada étaient employés en vertu de contrats de services policiers de la GRC (Police contractuelle). Les policiers employés par la PPO et la SQ représentaient respectivement 8 % de l’ensemble des policiers au Canada, tandis que les policiers employés par la Police fédérale de la GRC en représentaient 6 %. Les personnes affectées aux opérations, au Quartier général, à l’École de la GRC, Division Dépôt et aux laboratoires judiciaires de la GRC représentaient 2 % de l’effectif total de policiers, et la proportion restante de 1 % des policiers au Canada étaient les membres de la FCRTN (tableau 4).

Parmi l’effectif policier au pays en 2018, 7 sur 10 étaient des agents de police

Le 15 mai 2018, 69 % des policiers au Canada étaient des agents de police, et 26 % étaient des sous-officiers, c’est-à-dire des caporaux sergents-majors, des sergents-majors, des sergents-majors d’état-major, des sergents d’état-major, des sergents, des caporaux et des titulaires d’autres grades équivalents. La proportion restante de 5 % représentait des officiers de direction, c’est-à-dire ceux qui ont obtenu le statut d’officier supérieur, habituellement le grade de lieutenant ou un grade supérieur, comme les chefs, les chefs adjoints, les capitaines, les surintendants d’état-major, les surintendants, les inspecteurs d’état-major et les inspecteursNote . Ces proportions sont relativement constantes depuis 1986.

Bien que les structures de la PPO, de la GRC et des services de police municipaux autonomes soient semblables au portrait national, les structures de la FCRTN et de la SQ sont différentes. La FCRTN comprenait une plus grande proportion d’agents de police (80 %) et moins d’officiers occupant des grades supérieurs (16 % étaient des sous-officiers et 4 % étaient des officiers de direction). En revanche, la SQ a déclaré une plus faible proportion d’agents de police (60 %) et une plus grande proportion d’officiers occupant des grades supérieurs, les sous-officiers et les officiers de direction représentant respectivement 34 % et 6 % de l’effectif policier.

Les quatre postes principauxNote des officiers de direction en 2018 étaient ceux d’inspecteur (30 % des officiers de direction), de gendarme supérieur (29 %), de surintendant (10 %) et de lieutenant des officiers supérieurs (9 %). Parmi les sous-officiers, 58 % étaient des sergents, 21 % étaient des caporaux et 13 % étaient des sergents d’état-major (graphique 5).

Graphique 5 début

Tableau de données du graphique 5

| Grade ou poste | Pourcentage |

|---|---|

| Total des policiers | |

| Agents de police | 69 |

| Officiers de direction | 5 |

| Sous-officiers | 26 |

| Répartition des officiers de direction selon le grade | |

| Inspecteurs | 30 |

| Gendarmes supérieurs | 29 |

| Surintendants | 10 |

| Lieutenants des officiers supérieurs | 9 |

| Autres grades d’officiers de direction | 23 |

| Répartition des sous-officiers selon le grade | |

| Sergents | 58 |

| Caporaux | 21 |

| Sergents d’état-major | 13 |

| Autres grades de sous-officiers | 8 |

|

Note : Les officiers de direction sont les personnes qui ont obtenu le statut d’officier supérieur, habituellement le grade de lieutenant ou un grade supérieur, comme celui de chef, de chef adjoint, de capitaine, de surintendant d’état-major, de surintendant, d'inspecteur d’état-major, d'inspecteur et de lieutenant ainsi que les autres personnes ayant un grade équivalent. Les autres officiers de direction sont les commissaires, les chefs, les commissaires adjoints, les sous-commissaires, les chefs adjoints, les capitaines, les surintendants d’état-major, les surintendants de police en chef, les inspecteurs d’état-major et tous les grades d’officiers de direction non précisés. Les sous-officiers sont les personnes dont le grade se situe entre celui de caporal sergent-major, de sergent-major, de sergent-major d’état-major, de sergent d’état-major, de sergent, de caporal et les autres grades équivalents. Les autres sous-officiers comprennent les sous-lieutenants, les caporaux sergents-majors, les sergents-majors, les sergents-majors d’état-major et tous les grades de sous-officiers non précisés. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

|

Graphique 5 fin

Le nombre de policières continue de croître dans tous les grades

Le 15 mai 2018, on a dénombré 14 943 policières au Canada, ce qui représente une hausse de 196 policières par rapport à l’année précédente. Les policières représentaient 22 % du nombre total de policiers assermentés en 2018, une proportion qui n’a cessé d’augmenter depuis le début de la collecte des données en 1986, année durant laquelle les femmes représentaient un peu moins de 4 % de l’effectif policier total.

En ce qui concerne les différents grades, les policières occupaient surtout des postes d’agents de police, représentant 23 % de ceux-ci au Canada. Bien que la proportion de femmes parmi les officiers de direction et les sous-officiers soit plus faible, elle continue de croître. De 2017 à 2018, le nombre d’officières de direction est passé de 509 à 556 pour atteindre 15 % de l’effectif total d’officiers de direction en 2018. Il s’agit de la plus forte proportion d’officières de direction enregistrée depuis le début de la collecte des données en 1986. Parallèlement, on comptait 3 435 sous-officières au Canada en 2018, c’est-à-dire 131 de plus qu’en 2017. Les sous-officières représentaient 19 % des sous-officiers au Canada, proportion qui a augmenté de façon constante au cours des 15 dernières années par rapport à celle de 8 % observée en 2003 (graphique 6).

Graphique 6 début

Tableau de données du graphique 6

| Année | Officiers de direction de sexe féminin | Sous-officiers de sexe féminin | Agents de police de sexe féminin | Policières — Total |

|---|---|---|---|---|

| pourcentage | ||||

| 1988 | 0,16 | 0,80 | 7,00 | 5,08 |

| 1989 | 0,31 | 1,12 | 7,91 | 5,80 |

| 1990 | 0,38 | 1,26 | 8,60 | 6,38 |

| 1991 | 0,42 | 1,35 | 9,47 | 6,98 |

| 1992 | 0,75 | 1,59 | 10,16 | 7,52 |

| 1993 | 1,25 | 1,80 | 10,78 | 8,02 |

| 1994 | 1,32 | 2,20 | 12,02 | 9,05 |

| 1995 | 1,58 | 2,73 | 12,81 | 9,78 |

| 1996 | 1,73 | 3,01 | 13,46 | 10,37 |

| 1997 | 2,06 | 3,44 | 14,28 | 11,13 |

| 1998 | 2,17 | 3,91 | 15,52 | 12,21 |

| 1999 | 2,76 | 4,73 | 16,24 | 12,93 |

| 2000 | 3,10 | 5,45 | 17,01 | 13,67 |

| 2001 | 3,45 | 6,33 | 17,77 | 14,49 |

| 2002 | 3,97 | 7,08 | 18,58 | 15,26 |

| 2003 | 4,65 | 7,71 | 19,09 | 15,74 |

| 2004 | 5,18 | 8,86 | 19,76 | 16,49 |

| 2005 | 5,48 | 9,68 | 20,67 | 17,33 |

| 2006 | 6,06 | 10,85 | 21,11 | 17,95 |

| 2007 | 7,21 | 11,99 | 21,46 | 18,51 |

| 2008 | 7,75 | 13,34 | 21,24 | 18,70 |

| 2009 | 8,28 | 14,40 | 21,39 | 19,07 |

| 2010 | 8,66 | 15,14 | 21,37 | 19,23 |

| 2011 | 9,50 | 15,82 | 21,59 | 19,60 |

| 2012 | 9,95 | 16,38 | 21,77 | 19,90 |

| 2013 | 10,44 | 17,06 | 21,91 | 20,21 |

| 2014 | 10,89 | 17,59 | 22,19 | 20,57 |

| 2015 | 12,39 | 18,05 | 22,32 | 20,84 |

| 2016 | 13,22 | 18,22 | 22,61 | 21,14 |

| 2017 | 14,53 | 18,66 | 22,87 | 21,36 |

| 2018 | 15,35 | 19,28 | 23,24 | 21,79 |

|

Note : Les officiers de direction sont les personnes qui ont obtenu le statut d’officier supérieur, habituellement le grade de lieutenant ou un grade supérieur, comme celui de chef, de chef adjoint, de capitaine, de surintendant d’état-major, de surintendant, d'inspecteur d’état-major, d'inspecteur et de lieutenant ainsi que les autres personnes ayant un grade équivalent. Les sous-officiers sont les personnes dont le grade se situe entre celui de caporal sergent-major, de sergent-major, de sergent-major d'état-major, de sergent d'état-major, de sergent, de caporal et les autres grades équivalents. D’autres données sont présentées aux tableaux 35-10-0076 et 35-10-0078 de Statistique Canada. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

||||

Graphique 6 fin

Parmi les officiers de direction, les femmes étaient les plus représentées parmi les surintendants, lesquelles représentaient 20 % des officiers de ce gradeNote . Parallèlement, parmi les grades de sous-officiers, les caporaux comptaient la plus forte proportion de femmes, soit 22 %.

Pour la deuxième année consécutive, la FCRTN a déclaré la plus forte proportion de policières (29 %), suivie de la SQ (23 %). En comparaison, la PPO, la GRC et les services de police municipaux ont tous déclaré que leur effectif comptait 22 % de femmes. Parmi les 905 policiers travaillant dans les services autoadministrés des Premières Nations, 128 étaient des femmes, ce qui représente 14 % de l’effectif policier total dans ces services.

Parmi les 50 services de police municipaux desservant une population de 100 000 habitants et plus, ceux de la province de Québec se classaient en tête au chapitre de la proportion de policières. Longueuil a enregistré la plus forte proportion de policières, soit 34 % de son effectif policier, suivi de Montréal (33 %). Vingt-quatre services de police municipaux ont déclaré des taux de policières égaux ou supérieurs à la moyenne nationale de 22 %, et 24 autres ont enregistré des taux inférieurs à la moyenne nationaleNote . Le taux de policières le plus bas a été enregistré à Brantford, en Ontario (13 %) (tableau 5).

Parmi les policiers, 8 % ont déclaré faire partie des groupes de minorités visibles

Selon les données du Recensement de 2016, 22 % de la population du Canada s’est identifiée comme appartenant à un groupe de minorités visibles, telles qu’elles sont définies par la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote . En 2018, 8 % des policiers et 12 % des recrues au Canada ont déclaré appartenir à un groupe de minorités visibles. Les policiers appartenant à une minorité visible étaient les plus nombreux au sein des services de police des Premières Nations (19 %), de la GRC (11 %) et des services de police municipaux autonomes (8 %).

Les données de l’enquête ont révélé que, parmi les plus grands services de police municipaux autonomesNote , des taux relativement élevés de policiers appartenant à une minorité visible ont été déclarés par le Service de police de Toronto (25 %), le Service de police de Vancouver (25 %) et la Police régionale de Peel (20 %)Note . Toutefois, ces taux étaient inférieurs à la proportion de personnes qui se sont identifiées comme appartenant à un groupe de minorités visibles dans ces mêmes villes lors du Recensement de 2016. Selon les données du recensement, 51 % de la population de Toronto a déclaré appartenir à une minorité visible, tout comme 48 % de la population de Vancouver et 62 % de celle de PeelNote . À Montréal, 8 % des policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont déclaré appartenir à un groupe de minorités visibles, alors que c’était le cas du tiers de la population de la ville.

Parmi les policiers, 4 % ont déclaré être Autochtones

Selon les données du Recensement de 2016, on estime que le Canada compte 1 673 785 Autochtones, ce qui représente 5 % de la population du paysNote . Parmi tous les policiers qui ont été dénombrés le 15 mai 2018, 4 % (ou 2 829) ont déclaré être Autochtones, tout comme 3 % des recrues. À Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario, la représentation des Autochtones au sein de l’effectif policier se situait relativement près de la proportion observée au sein de la population de ces provinces. En revanche, la proportion d’Autochtones au sein de l’effectif policier de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse était supérieure à celle de la population générale. Dans les autres provinces, la proportion d’Autochtones au sein de l’effectif policier était plus faible que celle de la population généraleNote .

Au sein des services de police des Premières Nations, 62 % des policiers se sont déclarés Autochtones. Par ailleurs, la proportion de policiers autochtones au sein des services de police municipaux autonomes, de la PPO, de la GRC et de la SQ variait entre 1 % et 8 %Note .

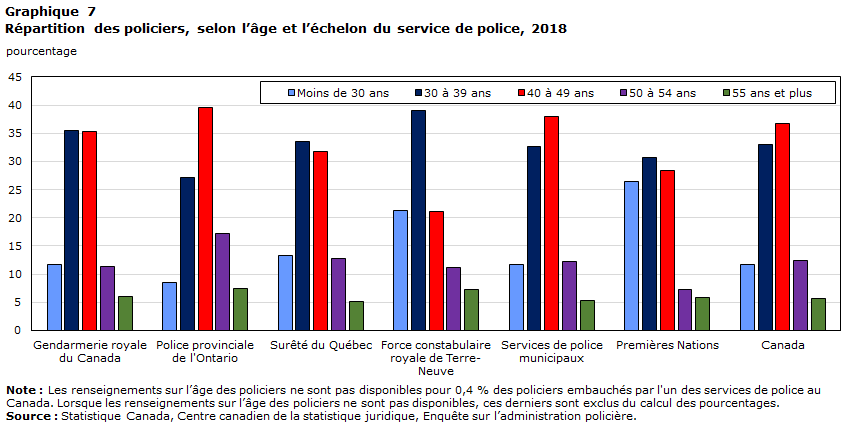

La proportion globale de policiers de 50 ans et plus augmente

La planification de la relève de l’effectif policier et le fait de connaître le nombre d’employés susceptibles de quitter leur service représentent des éléments clés qui permettent aux services de police de s’assurer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour les prochaines années. En 2018, 55 % des policiers au Canada avaient plus de 40 ans (graphique 7). La proportion de policiers dans les catégories d’âge supérieures augmente depuis 2012, année au cours de laquelle les données sur l’âge ont été recueillies pour la première fois. Par exemple, la proportion de policiers de 50 ans et plus a augmenté, laquelle est passée de 15 % en 2012 à 18 % en 2018.

Graphique 7 début

Tableau de données du graphique 7

| Âge | Gendarmerie royale du Canada | Police provinciale de l'Ontario | Surêté du Québec | Force constabulaire royale de Terre-Neuve | Services de police municipaux | Premières Nations | Canada |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| pourcentage | |||||||

| Moins de 30 ans | 11,7 | 8,5 | 13,3 | 21,4 | 11,6 | 26,4 | 11,8 |

| 30 à 39 ans | 35,5 | 27,1 | 33,6 | 39,1 | 32,7 | 30,7 | 33,1 |

| 40 à 49 ans | 35,3 | 39,7 | 31,7 | 21,1 | 38,0 | 28,5 | 36,7 |

| 50 à 54 ans | 11,4 | 17,2 | 12,7 | 11,2 | 12,3 | 7,3 | 12,4 |

| 55 ans et plus | 6,0 | 7,5 | 5,1 | 7,3 | 5,2 | 5,9 | 5,7 |

|

Note : Les renseignements sur l’âge des policiers ne sont pas disponibles pour 0,4 % des policiers embauchés par l'un des services de police au Canada. Lorsque les renseignements sur l’âge des policiers ne sont pas disponibles, ces derniers sont exclus du calcul des pourcentages. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

|||||||

Graphique 7 fin

Le profil d’âge des policiers varie parmi les divers types de services de police. Le profil d’âge des policiers de la GRC, de la SQ et des services de police municipaux se situe relativement près du profil observé à l’échelle nationale. Cela dit, au sein de la PPO, 25 % des policiers assermentés avaient 50 ans et plus (graphique 7). En revanche, les services de police des Premières NationsNote comptaient beaucoup plus de jeunes policiers; 13 % des policiers assermentés avaient 50 ans et plus.

En outre, 11 % (ou 7 416) des policiers au Canada étaient admissibles à la retraite à compter de la fin de l’année civile 2017 ou de l’exercice 2017-2018 (tableau 6). Parmi les différents types de services de police au Canada, les services de police des Premières Nations affichaient le plus faible pourcentage de policiers admissibles à la retraite, soit 4 %, et la FCRTN, le taux le plus élevé, c’est-à-dire 18 %.

Le nombre d’employés civils au sein des services de police continue de croître, en hausse de 7 % en 2018

Les services de police sont de plus en plus composés d’employés civils, comme les commis, le personnel des communications, les gestionnaires ainsi que d’autres professionnels. Cette augmentation du nombre d’employés civils est attribuable à ce que l’on appelle le transfert de tâches à des employés civils, c’est-à-dire à « l’affectation d’employés non assermentés à du travail policier qui ne nécessite pas l’autorité, la formation spéciale ou la crédibilité d’un policier assermenté » (Griffiths et autres, 2006). Certains ont fait valoir que la redistribution de tâches à des employés civils peut accroître l’efficacité et l’efficience économique (Griffiths et autres, 2014). Parallèlement, d’autres ont émis certaines réserves, soutenant que le transfert de tâches à des employés civils doit tenir compte des tâches devant être effectuées par des policiers assermentés et faire en sorte que le service de police et le milieu de travail tirent profit de l’intégration d’employés civils (Morrell, 2014; Peak, 2010).

En plus des policiers assermentés, les services de police embauchaient l’équivalent de 31 050 employés à temps plein le 15 mai 2018 (tableau 3), à savoir 26 851 employés civils (86 %), 2 539 agents spéciaux (8 %) et 1 660 recrues (5 %)Note . Les agents spéciaux sont des employés civils qui ont reçu un statut d’agent spécial, ce qui leur donne un pouvoir limité à titre de policier pour une fin précise, laquelle est définie dans leur nomination.

Le nombre d’équivalents temps plein occupant ces postes a connu une hausse de 1 998 (ou de 7 %) par rapport à l’année précédente, et il augmente de façon constante depuis le début de la collecte des données en 1962. À l’époque, les employés qui n’étaient pas des policiers assermentés représentaient 18 % de l’effectif total des services de police, comparativement à 31 % en 2018.

Parmi les différents types de corps policiers, la GRC comptait la plus forte proportion d’employés civils et d’agents spéciaux, lesquels représentaient 36 % de son effectif totalNote . Les employés civils et les agents spéciaux représentaient respectivement 27 %, 25 % et 24 % de l’effectif total des services de police municipaux, de la PPO et de la SQ. Enfin, la proportion correspondante d’employés civils et d’agents spéciaux était de 20 % au sein de l’effectif total de la FCRTN et des services de police des Premières NationsNote (graphique 8).

Graphique 8 début

Tableau de données du graphique 8

| Policiers | Employés civils | Agents de police spéciaux | Recrues | |

|---|---|---|---|---|

| pourcentage | ||||

| Premières Nations | 77,0 | 18,5 | 1,4 | 3,1 |

| Services de police municipaux | 70,8 | 23,4 | 4,1 | 1,7 |

| Police provinciale de l’Ontario | 73,2 | 21,9 | 3,3 | 1,6 |

| Gendarmerie royale du Canada | 62,1 | 35,7 | 0,4 | 1,9 |

| Force constabulaire royale de Terre-Neuve | 76,8 | 20,2 | 0,0 | 3,0 |

| Sûreté du Québec | 75,7 | 23,9 | 0,0 | 0,4 |

|

Note : Tous les chiffres du personnel, à l’exception des recrues, représentent les équivalents temps plein permanents employés par les services de police au 15 mai 2018. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

||||

Graphique 8 fin

Les femmes représentent 7 employés civils des services de police sur 10

Au 15 mai 2018, les femmes représentaient 71 % de l’effectif civil des services de police, 36 % des agents spéciaux et 24 % des recrues. Selon les services de police autres que la GRCNote , les femmes occupaient surtout les postes civils suivants : soutien administratif, services d’accueil, services judiciaires, finances, ressources humaines, services juridiques et communications opérationnelles (graphique 9)Note . Les femmes occupaient également une certaine proportion des postes non traditionnels, comme ceux relevant des domaines de la recherche, de la détention et des services médico-légaux. Dans l’ensemble, la représentation des femmes variait entre 91 % du personnel administratif et 24 % du personnel d’entretien des véhicules.

Graphique 9 début

Tableau de données du graphique 9

| Hommes | Femmes | |

|---|---|---|

| pourcentage | ||

| Services d’accueil | 17 | 83 |

| Services financiers | 18 | 82 |

| Ressources humaines | 19 | 81 |

| Relations publiques | 35 | 65 |

| Services judiciaires | 17 | 83 |

| Services juridiques | 23 | 77 |

| Services de détention | 48 | 52 |

| Services des technologies de l'information | 65 | 35 |

| Services des véhicules et des installations | 76 | 24 |

| Recherche et analyse | 27 | 73 |

| Personnel médico-légal | 45 | 55 |

| Soutien administratif | 9 | 91 |

| Communications opérationnelles | 25 | 75 |

| Total des postes civils | 28 | 72 |

|

Note : Ce graphique ne présente pas les autres employés civils non précisés, mais ceux-ci figurent dans le total des employés civils. Tous les membres de l'effectif civil de la Gendarmerie royale du Canada ont été exclus du tableau, car leurs tâches et leurs fonctions n’ont pas été déclarées. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière. |

||

Graphique 9 fin

Les cinq tâches et fonctions principales des employés civils des services de police autres que la GRCNote étaient le soutien administratif (27 %), les communications opérationnelles (20 %), les services des technologies de l’information (9 %), les services des véhicules et des installations (6 %) et les services d’accueil (6 %)Note .

Les services de police municipaux affichent la plus grande proportion d’agents spéciaux

À mesure que la demande de services de police continue d’augmenter, certains services de police embauchent des agents spéciaux afin de leur réassigner certaines tâches. Les agents spéciaux occupent des postes relatifs au contrôle de la circulation, aux services judiciaires, au transport des prisonniers ainsi que d’autres postes qui aident à soutenir les fonctions de base au sein du service de police.

Parmi les 2 539 agents spéciaux dénombrés au Canada, 8 sur 10 travaillaient au sein de services de police municipaux autonomes. Le Service de police de Toronto (942) comptait le plus grand nombre d’agents spéciaux équivalents temps plein, suivi de la Police régionale de Peel (95) et du Service de police de la Ville de Montréal (91). Parmi l’ensemble des services de police municipaux autonomes, 56 % des agents spéciaux travaillaient dans les services judiciaires, 25 % dans les services de détention et 15 % dans d’autres secteurs non précisésNote .

Les policiers occupent rarement des postes à temps partiel

La nécessité d’offrir un service de 24 heures, 7 jours par semaine tout en étant en mesure de répondre aux demandes de travail à temps partiel et de congés du personnel constitue un défi pour les services de police d’aujourd’hui. Les policiers de la génération des baby-boomers partent à la retraite, et les nouvelles générations de policiers recherchent un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle; la culture du travail change et le désir de s’adapter au modèle familial moderne caractérisé par deux sources de revenus et des responsabilités parentales partagées se fait ressentir (CBC News, 2012). De plus, la reconnaissance des risques associés à l’environnement de travail des services de police sur le plan de la santé physique et mentale s’accompagne d’une reconnaissance de la nécessité de répondre aux besoins des personnes touchées par cet environnement très stressant (Roufa, 2018; Ahlgren, 2017).

Les policiers qui travaillent à temps partiel sont rares au Canada. En 2018, on a dénombré 226 policiers occupant un emploi permanent à temps partiel, ce qui représente moins de 0,5 % de l’effectif total de policiersNote . Le travail à temps partiel était plus fréquent parmi les employés civils : 6 % occupaient un emploi permanent à temps partiel. De plus, 18 % des employés civils occupaient des postes temporaires.

Les femmes occupaient 64 % des postes à temps partiel et 47 % des postes temporaires.

Parmi les policiers en congé de longue durée, la majorité d’entre eux l’étaient pour des raisons médicales

Au Canada, 5 116 employés permanents des services de police ont été en congé autorisé de 12 semaines et plus en 2017-2018, ce qui représente 5 % de l’effectif totalNote . Parmi ces employés, 65 % étaient des policiers occupant un emploi permanent, 32 % étaient des employés civils et 2 % étaient des agents spéciauxNote .

Parmi les policiers en congé de longue durée, 62 % (ou 2 069) l’étaient pour des raisons médicales, ce qui comprend, par exemple, une invalidité de longue durée, un congé lié à la santé mentale, une urgence médicale et toute blessure infligée dans le cadre de leurs fonctions. Autrement dit, 3 % des policiers étaient en congé de maladie cette année-làNote . Les autres types de congés de longue durée comprenaient le congé parental (23 % ou 786 des policiers en congé) et d’autres types de congés (14 % ou 480). Les congés de longue durée peuvent être rémunérés ou non par le service de police.

Parmi les policiers de la PPO en congé de longue durée, 72 % d’entre eux l’étaient pour des raisons médicales. En comparaison, la proportion de policiers correspondante était de 68 % au sein de la GRC, de 60 % parmi ceux des services de police municipaux autonomes (y compris les services de police des Premières Nations) et de 41 % parmi ceux de la SQ. La FCRTN comptait la plus faible proportion de policiers en congé de longue durée pour des raisons médicales (29 %) et la plus forte proportion de policiers en congé parental (53 %).

Par ailleurs, les policiers de sexe masculin étaient plus susceptibles d’être en congé de longue durée que leurs homologues de sexe féminin (57 % par rapport à 43 %). Le type le plus courant de congé de longue durée chez les policières était le congé parental (43 %), tandis qu’il s’agissait du congé de maladie chez leurs homologues de sexe masculin (49 %).

Début de l'encadré 4

Encadré 4

Les policiers victimes d’homicide

Comme beaucoup d’emplois de premiers intervenants, le travail des policiers présente un risque élevé d’atteintes à la santé mentale et physique, y compris la mort. Selon les résultats de l’Enquête sur les homicides de Statistique Canada, 148 policiers ont été victimes d’un homicide lié à leur profession de 1961 à 2018, ce qui représente une moyenne de près de 3 policiers par année. Au cours des 20 dernières années, le plus grand nombre de policiers tués durant une même année a été enregistré en 2005, c’est-à-dire l’année durant laquelle 5 policiers ont été victimes d’un homicide (tableau 7). En 2018, 2 policiers ont été tués dans le cadre de leurs fonctionsNote .

Fin de l'encadré 4

Résumé

Chaque année, les services de police doivent relever de nouveaux défis, lesquels sont parfois imprévus et évoluent constamment afin de répondre aux nouvelles normes et politiques, aux progrès réalisés dans le domaine des technologies de l’information et des communications, et aux demandes de leurs diverses collectivités.

Les attentes à l’égard des services de police s’étendent continuellement au-delà de leurs fonctions de prévention du crime et d’application de la loi. Les services de police figurent parmi les premiers intervenants en cas d’appels liés à la santé mentale, aux surdoses de drogues, aux suicides, aux désordres publics, aux accidents de la route et à bien d’autres enjeux liés au bien-être et à la sécurité des collectivités qui ne sont pas nécessairement d’ordre criminel. Afin de répondre à ces appels ainsi qu’à ceux liés aux affaires criminelles, une abondance de ressources policières est nécessaire. Selon des données récentes, la police aurait répondu à au moins 12,8 millions d’appels de service en 2017-2018.

Bien que les résultats de l’Enquête sur l’administration policière (EAP) révèlent que le taux de policiers est en baisse depuis 2011, les dépenses par habitant augmentent presque chaque année depuis 2012-2013. L’EAP remaniée, lancée en 2018, donne un aperçu non seulement de certains facteurs de coût liés aux services de police, mais fournit aussi des renseignements sur la façon dont le personnel et les structures de ressources humaines des services de police évoluent. Afin de répondre à la demande croissante, les services de police ont, par exemple, de plus en plus recours à des employés civils : le nombre de ces employés a augmenté de 7 % en 2018. De plus, un certain nombre de services de police cherchent à accroître la diversité au sein de leur personnel et ont déclaré que, en 2018, 8 % des policiers appartenaient à une minorité visible, et 4 % étaient Autochtones. En outre, la représentation des femmes dans l’effectif policier augmente chaque année, même dans les grades supérieurs. Bien que, dans les services de police, les femmes continuent de représenter la majorité des employés occupant des rôles traditionnellement associés au sexe féminin, elles occupent aussi des postes non traditionnels, comme ceux relevant des domaines de la recherche, de la détention et des services médico-légaux.

Les coûts assumés par les services de police continuent d’augmenter. Les salaires demeurent la dépense la plus importante, mais les technologies de l’information et l’équipement des policiers représentaient ensemble 664 millions de dollars en 2017-2018.

Au fil du temps, la collecte de ces nouvelles données dans le cadre de l’EAP permettra de mieux comprendre l’évolution des tendances au chapitre des ressources humaines et des facteurs de coût des services de police. L’enquête de 2019 a permis de recueillir des renseignements détaillés sur ces aspects des services de police ainsi que de nouveaux renseignements sur les coûts associés à la lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

Tableaux de données détaillés

Tableau 3 Tendances de l’effectif policier, Canada, 1962 à 2018

Tableau 4 Policiers selon l’échelon du service de police et selon la province ou le territoire, 2018

Tableau 6 Embauches et départs de policiers, selon la province ou le territoire, Canada, 2017-2018

Description de l’enquête

L’Enquête sur l’administration policière (EAP) permet de recueillir des données sur l’effectif policier et les dépenses auprès de chacun des services de police municipaux, provinciaux et fédéraux au Canada. Sont exclus du champ de l’enquête les organismes de sécurité suivants : le Service canadien du renseignement de sécurité, la police des chemins de fer et la police militaire, ainsi que les ministères chargés de l’application de certaines lois, par exemple, en matière d’impôt sur le revenu, de douanes et d’accise, d’immigration, de pêches et de faune. En sont également exclus les services de sécurité privés et les enquêteurs privés.

Les données figurant dans le présent rapport représentent l’effectif policier au 15 mai 2018 et les dépenses de fin d’année pour l’année civile 2017 ou l’exercice 2017-2018. Les chiffres sur les équivalents temps plein tiennent compte de tous les policiers assermentés occupant un emploi permanent qui étaient disponibles pour le service actif le 15 mai 2018. Les données sur les employés à temps partiel sont converties en équivalents temps plein. Les dépenses des services de police représentent les dépenses réelles de fonctionnement de ces services et comprennent les traitements et salaires, les avantages sociaux et les autres dépenses de fonctionnement, telles que les coûts associés aux locaux, au carburant et à l’entretien, de même que les dépenses en immobilisations. Les données sur les dépenses correspondent aux dépenses brutes, mais excluent les fonds provenant de sources externes et les recouvrements. Ces montants sont fournis séparément.

De 2012 à 2017, l’EAP comprenait un questionnaire supplémentaire qui permettait de recueillir des renseignements détaillés sur les embauches, les départs, l’admissibilité à la retraite, le nombre d’années de service, l’âge, le niveau de scolarité, l’appartenance à une minorité visible et la langue. Certains de ces renseignements ne sont pas publiés en raison de problèmes liés à la qualité des données.

En 2018, l’EAP a été remaniée, en collaboration avec la communauté policière. La nouvelle enquête permet de recueillir des données sur le nombre de policiers, d’employés civils, d’agents spéciaux et de recrues au sein des services de police (en équivalents temps plein), de même que sur le nombre réel d’employés, selon qu’ils sont rémunérés ou non rémunérés, qu’ils occupent un emploi permanent ou temporaire, ou qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel. Les données relatives aux policiers sont classées selon leur grade (officiers de direction, sous-officiers ou agents de police), ainsi que selon leur sexe et leur groupe d’âge. Les données sur les employés civils et les agents spéciaux sont classées selon leurs tâches et leurs fonctions au sein du service de police. D’autres renseignements sur les employés des services de police sont également tirés de l’enquête, à savoir des renseignements sur les embauches, les départs, les congés de longue durée et l’admissibilité à la retraite, l’identité autochtone et l’appartenance à une minorité visible. D’autres questions permettent de recueillir des données sur les dépenses de fonctionnement, ventilées selon les traitements et salaires, et selon les avantages sociaux, ainsi que sur les dépenses de fonctionnement non salariales, ventilées selon le type de dépenses. Les données sur les dépenses en immobilisations sont également recueillies, puis classées selon le type de dépenses. Aussi, les montants détaillés des dépenses sont recueillis pour certains types de technologies de l’information des services de police et d’équipement de policiers. Enfin, l’enquête permet de recueillir des renseignements sur les enjeux actuels et émergents auxquels font face les services de police au Canada.

Afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les définitions et les méthodes d’enquête, veuillez consulter la page de l’enquête de Statistique Canada : Enquête sur l’administration policière.

Références

AHLGREN, Astrid. 2017. « The mental health of police personnel: What we know & what we need to know and do », The Journal of Community Safety and Well-Being, vol. 2, no 2 (actes de la conférence intitulée La santé mentale du personnel policier : Ce que nous savons et ce que nous devons savoir et faire, organisée conjointement par l’Association canadienne des chefs de police et la Commission de la santé mentale du Canada, tenue à Ottawa–Gatineau du 13 au 15 février 2017).

ASSOCIATION CANADIENNE DES CHEFS DE POLICE. 2015. La viabilité financière des services de police, la sécurité publique et la sécurité des collectivités.

CBC News. 2012. Stigma of mental illness among police officers waning, say experts, avril 24 2012, Ottawa.

COMITÉ PERMANENT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET NATIONALE. 2014. Aspects économiques liés aux services de police : Rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Chambre des communes Canada.

CONSEIL DES ACADÉMIES CANADIENNES. 2014. Le maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle : une nouvelle police pour de nouveaux défis, Conseil des académies canadiennes, Comité d’experts sur l’avenir des modèles canadiens de maintien de l’ordre, Ottawa.

COTTER, Adam. 2015. « La confiance du public envers les institutions canadiennes », Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale générale, produit no 89-652-X au catalogue de Statistique Canada.

GIACOMANTONIO, Chris, et Josée SAVOIE. 2019. « Une meilleure façon de mesurer la confiance envers la police au Canada : la norme de données sur les indicateurs de base », La Revue des chefs de police du Canada, hiver.

GRIFFITHS, Curt Taylor, et autres. 2006. Civilianization in the Vancouver Police Department, Sécurité publique Canada.

GRIFFITHS, Curt Taylor, Nahanni POLLARD et Tom STAMATAKIS. 2014. « Assessing the effectiveness and efficiency of a police service: The analytics of operational reviews », Police Practice and Research, vol. 16, no 2, p. 175 à 187.

KIEDROWSKI, John, et autres. 2013. Points de vue des commissions de police canadiennes sur l’utilisation des paramètres de rendement pour les services de police, Ottawa, Ontario, Sécurité publique Canada.

LITHOPOULOS, Savvas, et Rick RUDDELL. 2013. « Aboriginal policing in rural Canada: Establishing a research agenda », International Journal of Rural Criminology, vol. 2, no 1.

MAZOWITA, Benjamin, et Cristine ROTENBERG. 2019. « Le Cadre canadien de mesures du rendement des services de police : des indicateurs normalisés du rendement des services de police au Canada », Juristat, produit no 85-205-X au catalogue de Statistique Canada.

MORRELL, Kevin. 2014. « Civilianization and its discontents », Academy of Management Proceedings, vol. 2014, no 1.

PEAK, Kenneth. 2010. « Police issues and practices », Justice Administration: Police, Courts, and Corrections Management, 6e éd, Pearson Education.

ROUFA, Timothy. 2018. Police Work and Poor Health, The Balance Careers.

- Date de modification :