Rapports sur la santé

Les répercussions inégales de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes d’activité physique des Canadiens

par Rachel C. Colley et Jenny Watt

DOI: https://www.doi.org/10.25318/82-003-x202200500003-fra

Résumé

Contexte

Des études canadiennes et internationales ont démontré que la pandémie de COVID-19 a entraîné des changements dans les comportements liés à la santé, notamment l’activité physique.

Méthodes

Dans le cadre de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, il était demandé aux jeunes (12 à 17 ans) et aux adultes (18 ans et plus) du Canada d’indiquer le temps qu’ils ont consacré, au cours des sept derniers mois, à des activités physiques dans les contextes suivants : loisirs, transport, à la maison ou au travail, à l’école (jeunes seulement). La présente analyse compare les données sur l’activité physique provenant de deux échantillons transversaux recueillis à l’automne 2018 (n=13 482) et à l’automne 2020 (n=27 234).

Résultats

Les jeunes ont déclaré avoir accumulé, en moyenne, deux heures d’activité physique de moins par semaine à l’automne de 2020 comparativement à celui de 2018 (-129 minutes par semaine). Le pourcentage de jeunes suivant la recommandation canadienne sur l’activité physique pour les enfants et les jeunes est passé de 50,8 % à l’automne de 2018 à 37,2 % à l’automne de 2020. Le niveau d’activité physique a diminué davantage chez les jeunes vivant dans les régions urbaines (-135 minutes par semaine) que chez ceux vivant en milieu rural (-86 minutes par semaine). L’activité physique a diminué davantage chez les jeunes de l’Ontario (-168 minutes par semaine), du Québec (-121 minutes par semaine) et des Prairies (-106 minutes par semaine) comparativement à ceux des provinces de l’Atlantique (-38 minutes par semaine) et de la Colombie-Britannique (-75 minutes par semaine). On n’a constaté aucune variation du pourcentage d’adultes âgés de 18 ans et plus suivant la recommandation canadienne en matière d’activité physique entre l’automne de 2018 (52,7 %) et l’automne de 2020 (53,3 %). L’activité physique par semaine était stable de l’automne de 2018 à l’automne de 2020 chez les 18 à 49 ans, tandis que des augmentations importantes ont été observées chez les adultes âgés de 50 à 64 ans (+41 minutes par semaine), de 65 à 79 ans (+55 minutes par semaine) et de 80 ans et plus (+20 minutes par semaine). Les augmentations du niveau d’activité physique observées chez les adultes n’étaient statistiquement significatives que chez les non-immigrants, les non-Autochtones, les personnes n’appartenant pas à une minorité visible, les personnes qui habitent en région urbaine et les personnes détenant un diplôme postsecondaire.

Interprétation

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives sur le niveau d’activité physique des jeunes, mais pas sur l’activité des adultes. Les conclusions de cette étude s’ajoutent au nombre grandissant de preuves révélant les répercussions importantes que la pandémie a eues sur de nombreux aspects de la vie au Canada, dont le niveau d’activité physique.

Auteurs

Rachel C. Colley travaille à la Division de l’analyse de la santé et Jenny Watt travaille à la Division de l’analyse économique, Direction des études analytiques et de la modélisation, de Statistique Canada.

Ce que l’on sait déjà sur le sujet

- Le maintien d’un niveau satisfaisant d’activité physique est associé à un risque plus faible de décès et de maladies chroniques.

- Certaines études indiquent que l’activité physique a diminué pendant la pandémie de COVID-19 en raison des restrictions de santé publique mises en place pour réduire la transmission du virus.

- Les adultes canadiens ont maintenu leur activité physique pendant la pandémie et les personnes âgées ont augmenté leur activité physique.

- Une baisse de l’activité physique a été observée chez les jeunes au Canada. Cette baisse s’explique en grande partie par la diminution du niveau d’activité physique liée aux loisirs et à la fréquentation des établissements scolaires.

Ce qu’apporte l’étude

- La pandémie de COVID-19 a eu une incidence minime sur les habitudes des Canadiens adultes sur le plan de l’activité physique (+16 minutes par semaine, en moyenne). De légères variations ont été observées en ce qui a trait à l’incidence de la pandémie sur le niveau d’activité physique selon le groupe d’âge, le sexe, les facteurs sociodémographiques, le groupe de population et la région géographique.

- En moyenne, les jeunes Canadiens faisaient deux heures d’activité physique de moins par semaine à l’automne de 2020 comparativement à l’automne de 2018. Une baisse importante a été observée en ce qui a trait à l’activité physique chez les jeunes, après regroupement des sexes, des facteurs sociodémographiques et des groupes de population. On a noté certaines variations selon la région et entre les individus habitant les régions urbaines et ceux habitant les régions rurales.

Introduction

Depuis mars 2020, les confinements et les fermetures imposés par la pandémie de COVID-19 ont changé les habitudes quotidiennes en matière de mouvement et d’activité physique de nombreux Canadiens. Si les restrictions de santé publique sont mises en place pour réduire la transmission du virusNote 1, des restrictions prolongées peuvent entraîner des changements dans les comportements liés à la santé, notamment l’activité physique. Le maintien d’un niveau d’activité physique adéquat est associé à une diminution du risque de mortalité et de maladies chroniques, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète, la dépression, l’anxiété, la démence et plusieurs cancersNote 2. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, de nombreux éléments de preuve soulignent l’importance de l’activité physique pour atténuer les répercussions du stress associé à la pandémie sur les individusNote 3Note 4. De plus, des preuves donnent aussi à penser qu’une bonne condition physique est associée de manière positive à une fonction immunitaire amélioréeNote 5. Des études de recherche internationalesNote 6Note 7Note 8Note 9 et canadiennesNote 10Note 11Note 12Note 13 démontrent que de nombreuses personnes ont diminué leur niveau d’activité physique pendant la pandémie de COVID-19. En utilisant les mêmes données qu’une publication antérieure selon laquelle le niveau d’activité physique est demeuré stable entre l’automne 2018 et l’automne 2020 chez les adultes, mais a diminué chez les jeunesNote 14, le présent document examine plus en détail si les répercussions de la pandémie sur l’activité physique étaient les mêmes pour l’ensemble des caractéristiques sociodémographiques, des groupes de population et des régions géographiques.

Les déterminants sociaux de la santé décrivent l’influence des facteurs sociaux, économiques et politiques sur la santéNote 15. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence ces inégalitésNote 16, ayant eu des effets disproportionnés sur les cas de COVID-19 et les décès qui y sont associés dans l’ensemble de la population canadienne diversifiéeNote 17. Par exemple, les données de Toronto et d’Ottawa indiquent que le nombre de cas de COVID-19 était de 1,5 à 5 fois plus élevé dans les populations raciséesNote 18. Les Canadiens noirs étaient trois fois plus susceptibles de signaler des symptômes de la COVID-19, étaient plus susceptibles que la moyenne nationale de travailler dans des emplois exigeant un contact physique (41 % par rapport à 25 %) et étaient plus susceptibles que la moyenne nationale de déclarer avoir été mis à pied et avoir connu des difficultés financières pendant la pandémie (56 % par rapport à 43 %)Note 19. Le taux d’infection des membres des Premières Nations vivant dans les réserves était de 69 % plus élevé que celui de la population généraleNote 20. Ces constatations préliminaires sur l’inégalité en matière des répercussions de la COVID-19 peuvent suggérer que la COVID-19 a fait porter un fardeau additionnel sur les comportements de santé, en particulier l’activité physique, de certaines sous-populations canadiennes.

L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une enquête transversale annuelle qui permet de recueillir des renseignements sur l’état de santé, l’utilisation des services de santé et les déterminants de la santé de la population canadienne. Des données sur l’activité physique, y compris une ventilation selon le domaine (loisirs, transport, à la maison ou au travail et à l’école), ont été recueillies auprès des participants de l’ESCC au cours de l’automne 2020 (c’est-à-dire, pendant la pandémie) à l’aide des mêmes modules du questionnaire que ceux utilisés avec les participants à l’automne de 2018 (c’est-à-dire, avant la pandémie). Le caractère continu du questionnaire facilite la comparaison d’une période avant la pandémie à une période pendant la pandémie. L’objectif de cette étude est de mettre en parallèle l’activité physique avant et pendant la pandémie de COVID-19 en comparant les données de septembre à décembre 2020 de l’ESCC de 2020 aux données d’octobre à décembre de l’ESCC de 2018. L’étude examine cette comparaison sous l’angle de l’équité en santé pour illustrer les répercussions différentielles sur la population canadienne dans le domaine de l’activité physique.

Méthodes

Source des données

L’ESCC est une enquête transversale annuelle qui vise à recueillir des renseignements sur l’état de santé, l’utilisation des services de santé et les déterminants de la santé de la population canadienne. La présente analyse compare les données de septembre à décembre 2020 (adultes : n=25 661; jeunes : n=1 573) avec le segment d’octobre à décembre du fichier de données de 2018 (adultes : n=12 376; jeunes : n=1 106). Les données de 2019 n’ont pas été utilisées, car le module sur l’activité physique était facultatif en 2019 et ne permettait pas de produire des estimations représentatives au niveau national. La présente analyse exclut les données recueillies dans les territoires, l’utilisation de données pour deux années complètes et consécutives étant nécessaire pour produire des estimations territoriales.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur les opérations de collecte de données pour l’ESCC de 2020. La collecte s’est arrêtée à la mi-mars, soit vers la fin de la première période de collecte, et n’a repris qu’en septembre. Les deuxième, troisième et quatrième échantillons trimestriels couvraient des périodes de collecte très courtes, soit d’environ cinq semaines chacune, de septembre à décembre. L’impossibilité de mener des interviews en personne, les périodes de collecte plus courtes et les problèmes de capacité de collecte ont entraîné une baisse significative des taux de réponse. Comme pour les cycles de l’ESCC précédents, les poids de sondage ont été ajustés pour minimiser tout biais dû à la non-réponse : des rajustements pour la non-réponse et un calage utilisant les informations auxiliaires disponibles ont été appliqués, et sont reflétés dans les poids de sondage fournis avec le fichier de données. Des validations approfondies des estimations tirées de l’enquête ont également été effectuées et examinées selon une perspective d’analyse du biais. Malgré ces ajustements et validations rigoureux, le taux élevé de non-réponse augmente le risque de biais résiduel et l’ampleur avec laquelle un tel biais pourrait affecter les estimations produites à l’aide des données de l’enquête. Par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs d’utiliser les données de l’ESCC de 2020 avec prudence, particulièrement lors d’estimations pour de petites sous-populations ou lors de comparaisons avec les autres années de l’ESCCNote 21.

Questions sur l’activité physique

On a demandé aux participants à l’ESCC d’estimer le temps passé au cours des sept derniers jours à faire les types d’activité physique suivants : transport, loisirs, au travail ou à la maison et à l’école (jeunes seulement). La formulation des questions de l’enquête est fournie ci-dessous. Si les répondants ont répondu « oui » à l’une ou l’autre de ces questions, ils devaient préciser les journées auxquelles ils ont fait ces activités et le temps, en tout au cours de la semaine, qu’ils y ont consacré.

- Au cours des 7 derniers jours, avez-vous utilisé des moyens actifs comme la marche ou la bicyclette pour vous déplacer vers un endroit, tel que l’école, l’arrêt d’autobus, le centre d’achat, le travail ou chez des amis?

- Au cours des 7 derniers jours, avez-vous fait du sport, du conditionnement physique ou des activités physiques de loisirs, organisées ou non organisées, qui ont duré au moins 10 minutes en continu?

- Au cours des 7 derniers jours, avez-vous effectué d’autres activités physiques au travail, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison ou en faisant du bénévolat? Parmi les exemples figurent le transport d’objets lourds, le pelletage, les tâches ménagères comme passer la balayeuse ou laver les fenêtres. Veuillez inclure que les activités qui ont duré au moins 10 minutes en continu.

- Jeunes seulement : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous fait du sport, du conditionnement physique ou des activités physiques de loisirs à l’école?

Les valeurs supérieures à deux heures par jour dans l’un ou l’autre des domaines ci-dessus ont été désignées comme des valeurs aberrantes et ont été incluses dans la catégorie « Deux heures ». Conformément aux nouvelles Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures, les adultes (18 ans et plus) ont été classés comme suivant les recommandations en matière d’activité physique si le total hebdomadaire de leur activité physique était égal ou supérieur à 150 minutesNote 22. Les jeunes (12 à 17 ans) ont été classés comme suivant les recommandations en matière d’activité physique si la durée de leur activité physique d’intensité modérée à vigoureuse (tous contextes confondus) était égale ou supérieure à 60 minutesNote 22.

Revenu, scolarité, statut d’immigrant et région géographique

Les déciles de revenu ont été regroupés en quintiles conformément aux recommandations relatives à l’enquêteNote 21. Dans l’analyse des adultes, la scolarité des répondants a été recodée en trois niveaux : non-finissants du secondaire, diplômés du secondaire sans études postsecondaires et diplômés en études postsecondaires. Dans l’analyse des jeunes, le niveau de scolarité le plus élevé dans le ménage a été recatégorisé en deux niveaux : diplôme d’études secondaires ou moins, ou niveau supérieur à des études secondaires. Les catégories du statut d’immigrant étaient : personne immigrante reçue et personne née au Canada. Une série de variables géographiques a été utilisée pour déterminer si le fait de vivre dans un centre de population (par opposition à une région rurale) avait des répercussions sur le niveau d’activité physique. Les variables géographiques incluses dans le fichier de l’ESCC ont permis la désagrégation des données selon le type de région : régions urbaines ou rurales; noyau, banlieue ou région rurale à l’intérieur d’une région métropolitaine de recensement (RMR) ou d’une agglomération de recensement (AR); régions rurales à l’extérieur d’une RMR ou d’une AR; ou noyau secondaire. Une variable a également été utilisée pour désagréger les données en fonction de la taille de la population : régions rurales (comptant une population de moins de 1 000 habitants), centres de population de petite taille (comptant une population de 1 000 à 29 999 habitants), centres de population de taille moyenne (comptant une population de 30 000 à 99 999 habitants) et centres de population urbains de grande taille (comptant une population de 100 000 habitants et plus). Les données ont également été réparties entre cinq régions du Canada : la Colombie-Britannique, les Prairies (l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba), l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique.

Appartenance à une minorité visible et identité autochtone

« Minorité visible » réfère au fait qu’une personne appartient ou non à une minorité visible, tel que défini dans la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote 23. Dans le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, les minorités visibles sont définies comme « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». La population des minorités visibles est principalement composée des groupes suivants : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen et Japonais. « Groupe autochtone » indique si la personne est Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord), Métis ou Inuk (Inuit). Une personne peut appartenir à plus d’un de ces trois groupes particuliers. Le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 précise que l’expression « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du CanadaNote 23.

Analyse statistique

Les statistiques descriptives ont servi à établir les moyennes pondérées du nombre de minutes d’activité physique et les pourcentages pondérés de la proportion de répondants suivant les recommandations en matière d’activité physique. La variance des estimations a été examinée en utilisant des intervalles de confiance de 95 % produits au moyen de poids « bootstrap ». Des poids de sondage ont été appliqués aux données pour tenir compte du biais de non-réponse et pour rendre les résultats représentatifs de la population canadienne. Des analyses ont été effectuées en SAS (version 9.4) et les différences entre les périodes de l’automne 2018 et de l’automne 2020 ont été testées au moyen d’énoncés CONTRAST dans la procédure PROC DESCRIPT du progiciel SUDAAN (version 11.0.3) à partir de SAS. Les différences en matière d’activité physique pour chaque année d’enquête (par exemple, entre les sexes) ont également été testées à l’aide de la procédure PROC DESCRIPT dans SUDAAN à partir de SAS.

Résultats

Différences observées entre 2018 et 2020 au chapitre de l’activité physique — selon l’âge et le sexe

L’ampleur de la variation du pourcentage de Canadiens suivant les recommandations en matière d’activité physique entre l’automne 2018 et l’automne 2020 différait selon l’âge et le sexe (voir les tableaux 1 et 2). Le pourcentage de jeunes respectant les recommandations était de 14 points de pourcentage inférieur en 2020 à celui enregistré en 2018 (p<0,001), l’écart étant légèrement plus marqué chez les hommes que chez les femmes. Aucune différence quant au respect des recommandations entre 2018 et 2020 n’a été observée chez les adultes âgés de 18 à 49 ans. Une augmentation globale a été observée chez les adultes de 50 à 64 ans (+4 points de pourcentage, p<0,05) et les adultes de 65 à 79 ans (+6 points de pourcentage, p<0,001). Aucun changement n’a été observé chez ceux âgés de 80 ans et plus. La figure 1 montre la variation moyenne en ce qui a trait au nombre de minutes hebdomadaires d’activité physique selon le groupe d’âge et le sexe. Les jeunes ont déclaré avoir accumulé, en moyenne, deux heures d’activité physique de moins par semaine à l’automne 2020 comparativement à celui de 2018 (p<0,001). De légères variations ont été observées chez les jeunes adultes (de 18 à 49 ans), tandis que les adultes de 50 ans et plus ont déclaré avoir fait entre vingt minutes et une heure supplémentaire d’activité physique par semaine à l’automne 2020 comparativement à l’automne 2018.

| Échantillon complet | Automne 2018 | Automne 2020 | Moyenne de l’activité physique en nombre de minutes par jour |

Pourcentage suivant la recommandation en matière d’activité physique |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre | Pourcentage pondéré de l’échantillon | Nombre | Pourcentage pondéré de l’échantillon | Automne 2018 | Automne 2020 | Automne 2018 | Automne 2020 | |||||||||

| Moyenne | Intervalle de confiance de 95 % |

Moyenne | Intervalle de confiance de 95 % |

% | Intervalle de confiance de 95 % |

% | Intervalle de confiance de 95 % |

|||||||||

| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||||||

| Sexe | ||||||||||||||||

| Les deux sexes | 1 106 | 100,0 | 1 573 | 100,0 | 74,7 | 68,6 | 80,8 | 56,3Note *** | 52,6 | 60,0 | 50,8 | 46,4 | 55,2 | 37,2Note *** | 34,2 | 40,3 |

| HommesTableau 1 Note § | 553 | 49,6 | 813 | 51,3 | 83,4 | 72,9 | 94,0 | 61,0Note *** | 55,4 | 66,5 | 55,3 | 48,8 | 61,7 | 39,5Note *** | 35,5 | 43,8 |

| Femmes | 553 | 50,4 | 760 | 48,7 | 66,1Tableau 1 Note † | 59,7 | 72,5 | 51,5Note * Tableau 1 Note † | 46,5 | 56,4 | 46,4Tableau 1 Note † | 40,4 | 52,5 | 34,8Note * Tableau 1 Note † | 30,6 | 39,2 |

| Niveau de scolarité du ménage | ||||||||||||||||

| Diplômés du secondaire | 156 | 14,9 | 212 | 12,9 | 67,3 | 52,1 | 82,5 | 54,9 | 44,5 | 65,2 | 41,8 | 31,7 | 52,6 | 35,7 | 27,0 | 45,5 |

| Diplômés en études post-secondairesTableau 1 Note § | 920 | 85,1 | 1 305 | 87,1 | 75,6 | 69,1 | 82,1 | 57,7Note *** | 53,7 | 61,8 | 52,1 | 47,3 | 56,9 | 37,8Note *** | 34,2 | 41,4 |

| Caractéristiques sociodémographiques et groupes de population | ||||||||||||||||

| Ménage monoparentalTableau 1 Note a | ||||||||||||||||

| Oui | 213 | 21,4 | 320 | 21,3 | 76,3 | 60,4 | 92,2 | 53,1Note * | 44,2 | 62,1 | 46,5 | 36,9 | 56,4 | 32,9Note * | 26,2 | 40,3 |

| NonTableau 1 Note § | 781 | 66,3 | 1 070 | 64,9 | 75,5 | 68,7 | 82,4 | 56,5Note *** | 52,5 | 60,5 | 51,8 | 46,6 | 56,9 | 38,7Note *** | 35,1 | 42,5 |

| Ménage comptant un seul enfantTableau 1 Note a | ||||||||||||||||

| Oui | 171 | 15,9 | 240 | 15,6 | 66,3 | 50,4 | 82,2 | 44,3Note * Tableau 1 Note ‡ | 37,4 | 51,1 | 46,4 | 35,5 | 57,6 | 31,0Note * Tableau 1 Note ‡ | 24,0 | 38,9 |

| NonTableau 1 Note § | 823 | 71,8 | 1 150 | 70,6 | 77,8 | 70,7 | 84,9 | 58,2Note *** | 54,0 | 62,4 | 51,4 | 46,4 | 56,3 | 38,7Note *** | 35,1 | 42,4 |

| Quintiles de revenu | ||||||||||||||||

| 1 | 202 | 21,7 | 283 | 20,9 | 65,0 | 52,6 | 77,5 | 53,4 | 42,4 | 64,4 | 41,3Tableau 1 Note † | 32,5 | 50,8 | 31,2 | 24,5 | 38,8 |

| 2 | 232 | 22,5 | 297 | 18,7 | 85,1 | 66,9 | 103,3 | 55,3Note * | 46,4 | 64,1 | 51,1 | 41,4 | 60,8 | 35,2Note * | 28,1 | 43,1 |

| 3 | 236 | 22,3 | 326 | 22,1 | 71,3 | 59,8 | 82,8 | 63,3 | 55,4 | 71,1 | 51,5 | 41,6 | 61,3 | 42,1 | 35,2 | 49,3 |

| 4 | 236 | 18,0 | 372 | 21,4 | 75,9 | 66,4 | 85,3 | 53,4Note *** | 46,6 | 60,3 | 53,5 | 43,4 | 63,3 | 35,9Note * | 30,0 | 42,2 |

| 5Tableau 1 Note § | 200 | 15,5 | 295 | 16,9 | 76,6 | 66,1 | 87,2 | 57,6Note * | 48,0 | 67,3 | 59,5 | 48,8 | 69,4 | 40,7Note * | 32,3 | 49,8 |

| Immigrant | ||||||||||||||||

| Oui | 119 | 14,1 | 205 | 18,2 | 77,7 | 61,7 | 93,7 | 51,5Note * | 39,5 | 63,4 | 56,2 | 43,4 | 68,3 | 34,9Note * | 25,9 | 45,2 |

| NonTableau 1 Note § | 987 | 85,9 | 1 368 | 81,8 | 74,2 | 67,6 | 80,8 | 57,8Note *** | 53,7 | 62,0 | 49,9 | 45,3 | 54,6 | 37,4Note *** | 33,7 | 41,4 |

| Appartenance à une minorité visible | ||||||||||||||||

| Oui | 204 | 29,9 | 335 | 33,8 | 68,5 | 56,5 | 80,6 | 53,6Note * | 44,7 | 62,4 | 47,1 | 38,0 | 56,5 | 33,9Note * | 27,8 | 40,5 |

| NonTableau 1 Note § | 790 | 70,1 | 1 206 | 66,2 | 77,1 | 69,7 | 84,6 | 58,8Note *** | 54,9 | 62,7 | 51,5 | 46,2 | 56,7 | 38,8Note *** | 34,8 | 43,0 |

| Identité autochtone | ||||||||||||||||

| Oui | 101 | 6,0 | 124 | 5,8 | 83,7 | 66,7 | 100,6 | 56,3Note * | 44,5 | 68,1 | 67,3 | 54,7 | 77,8 | 37,5Note *** | 26,6 | 49,8 |

| NonTableau 1 Note § | 1 005 | 94,0 | 1 449 | 94,2 | 74,1 | 67,7 | 80,5 | 56,7Note *** | 52,8 | 60,6 | 49,8Tableau 1 Note † | 45,2 | 54,4 | 36,9Note *** | 33,9 | 40,1 |

| Variables géographiques et région du Canada | ||||||||||||||||

| Régions rurales ou urbaines | ||||||||||||||||

| Régions rurales | 342 | 19,2 | 446 | 17,2 | 72,8 | 63,3 | 82,2 | 60,4 | 51,3 | 69,6 | 50,4 | 43,2 | 57,6 | 39,8Note * | 33,8 | 46,1 |

| Centres de populationTableau 1 Note § | 764 | 80,8 | 1 127 | 82,8 | 75,2 | 67,9 | 82,4 | 55,9Note *** | 51,5 | 60,2 | 50,9 | 45,7 | 56,1 | 36,4Note *** | 32,7 | 40,3 |

| Taille de la population | ||||||||||||||||

| Régions rurales | 342 | 19,2 | 446 | 17,2 | 72,8 | 63,3 | 82,2 | 60,4 | 51,3 | 69,6 | 50,4 | 43,2 | 57,6 | 39,8Note * | 33,8 | 46,1 |

| Centres de population de petite taille | 230 | 12,9 | 290 | 12,0 | 77,1 | 68,0 | 86,3 | 57,3Note * | 47,4 | 67,2 | 56,7 | 48,1 | 64,8 | 38,3Note * | 30,0 | 47,4 |

| Centres de population de taille moyenne | 125 | 7,9 | 186 | 8,8 | 78,0 | 62,0 | 94,0 | 59,5Note *** | 48,7 | 70,3 | 48,6 | 37,7 | 59,6 | 40,9 | 31,8 | 50,7 |

| Centres de population de grande tailleTableau 1 Note § | 409 | 60,0 | 651 | 62,0 | 74,4 | 65,0 | 83,7 | 55,1 | 49,6 | 60,5 | 50,0 | 43,4 | 56,6 | 35,4Note *** | 31,1 | 39,9 |

| Région | ||||||||||||||||

| Atlantique | 164 | 6,5 | 170 | 5,8 | 63,3Tableau 1 Note † | 54,3 | 72,3 | 57,8Tableau 1 Note † | 48,6 | 67,0 | 49,3Tableau 1 Note † | 40,1 | 58,6 | 41,1Tableau 1 Note † | 32,2 | 50,7 |

| Québec | 246 | 22,3 | 386 | 21,3 | 66,6Tableau 1 Note † | 57,0 | 76,2 | 49,3Note * Tableau 1 Note ‡ | 43,5 | 55,1 | 47,8Tableau 1 Note † | 39,2 | 56,5 | 30,1Note *** Tableau 1 Note ‡ | 25,0 | 35,8 |

| Ontario | 302 | 39,3 | 413 | 39,6 | 80,3 | 67,1 | 93,4 | 56,3Note * Tableau 1 Note † | 48,7 | 63,9 | 53,0 | 44,2 | 61,7 | 36,8Note * Tableau 1 Note † | 31,1 | 43,0 |

| Prairies | 246 | 19,0 | 446 | 21,2 | 69,8 | 60,4 | 79,2 | 54,7Note * Tableau 1 Note † | 48,4 | 61,0 | 48,7 | 40,8 | 56,6 | 35,3Note * Tableau 1 Note † | 30,3 | 40,7 |

| Colombie-BritanniqueTableau 1 Note § | 148 | 12,9 | 158 | 12,0 | 84,7 | 70,1 | 99,2 | 73,9 | 64,4 | 83,5 | 53,1 | 42,2 | 63,6 | 50,7 | 42,6 | 58,7 |

|

||||||||||||||||

| Échantillon complet | Automne 2018 | Automne 2020 | Moyenne de l’activité physique en nombre de minutes par jour |

Pourcentage suivant la recommandation en matière d’activité physique |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre | Pourcentage pondéré de l’échantillon |

Nombre | Pourcentage pondéré de l’échantillon |

Automne 2018 | Automne 2020 | Automne 2018 | Automne 2020 | |||||||||

| Moyenne | Intervalle de confiance de 95 % |

Moyenne | Intervalle de confiance de 95 % |

% | Intervalle de confiance de 95 % |

% | Intervalle de confiance de 95 % |

|||||||||

| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||||||

| Groupes d’âge et sexe | ||||||||||||||||

| Sexe | ||||||||||||||||

| Les deux sexes | 12 376 | 100,0 | 25 661 | 100,0 | 38,7 | 37,3 | 40,1 | 41,0Note * | 39,9 | 42,1 | 52,7 | 50,9 | 54,4 | 53,3 | 52,1 | 54,5 |

| HommesTableau 2 Note § | 5 750 | 49,8 | 11 254 | 48,8 | 43,8 | 41,7 | 45,9 | 46,7Note * | 44,7 | 48,6 | 56,1 | 53,6 | 58,5 | 56,0 | 54,1 | 57,9 |

| Femmes | 6 626 | 50,2 | 14 407 | 51,2 | 33,6Tableau 2 Note ‡ | 31,9 | 35,3 | 35,6Tableau 2 Note ‡ | 34,1 | 37,1 | 49,3Tableau 2 Note ‡ | 46,9 | 51,7 | 50,7Tableau 2 Note ‡ | 48,9 | 52,5 |

| Les deux sexes | ||||||||||||||||

| De 18 à 34 ansTableau 2 Note § | 2 560 | 29,4 | 2 677 | 26,9 | 46,1 | 43,4 | 48,9 | 46,4 | 43,8 | 49,1 | 61,5 | 58,1 | 64,9 | 59,2 | 56,3 | 62,0 |

| De 35 à 49 ans | 2 571 | 24,7 | 3 684 | 23,8 | 43,5 | 40,6 | 46,3 | 42,7 | 40,4 | 45,1 | 57,9 | 54,7 | 61,1 | 56,9 | 54,2 | 59,5 |

| De 50 à 64 ans | 3 249 | 25,3 | 5 098 | 25,9 | 37,2Tableau 2 Note ‡ | 34,8 | 39,6 | 43,0Note *** Tableau 2 Note † | 40,9 | 45,2 | 51,2Tableau 2 Note ‡ | 47,9 | 54,5 | 55,6Note * Tableau 2 Note † | 53,0 | 58,2 |

| De 65 à 79 ans | 3 092 | 16,2 | 10 969 | 18,5 | 27,3Tableau 2 Note ‡ | 25,1 | 29,4 | 35,1Note *** Tableau 2 Note ‡ | 33,1 | 37,1 | 39,4Tableau 2 Note ‡ | 36,7 | 42,2 | 45,3Note *** Tableau 2 Note ‡ | 43,4 | 47,2 |

| 80 ans et plus | 904 | 4,3 | 3 233 | 5,0 | 12,4Tableau 2 Note ‡ | 10,2 | 14,6 | 15,2Note * Tableau 2 Note ‡ | 13,3 | 17,2 | 20,4Tableau 2 Note ‡ | 16,2 | 25,5 | 22,5Tableau 2 Note ‡ | 19,9 | 25,2 |

| Hommes | ||||||||||||||||

| De 18 à 34 ansTableau 2 Note § | 1 200 | 30,5 | 1 241 | 28,0 | 51,0 | 46,9 | 55,0 | 52,0 | 47,7 | 56,2 | 64,8 | 59,8 | 69,6 | 58,0 | 53,5 | 62,3 |

| De 35 à 49 ans | 1 211 | 24,4 | 1 645 | 23,7 | 50,8 | 46,2 | 55,3 | 48,6 | 44,9 | 52,4 | 63,6 | 58,8 | 68,0 | 52,5 | 47,9 | 57,0 |

| De 50 à 64 ans | 1 558 | 26,4 | 2 305 | 25,8 | 40,8Tableau 2 Note ‡ | 36,9 | 44,7 | 48,7Note * | 45,1 | 52,3 | 51,7Tableau 2 Note ‡ | 47,1 | 56,3 | 50,7 | 46,2 | 55,1 |

| De 65 à 79 ans | 1 427 | 14,9 | 4 822 | 17,9 | 30,4Tableau 2 Note ‡ | 26,8 | 34,0 | 39,8Note *** Tableau 2 Note ‡ | 37,1 | 42,4 | 42,1Tableau 2 Note ‡ | 38,0 | 46,3 | 37,2Note * Tableau 2 Note ‡ | 33,5 | 41,0 |

| 80 ans et plus | 354 | 3,7 | 1 241 | 4,5 | 14,9Tableau 2 Note ‡ | 10,7 | 19,0 | 19,2Tableau 2 Note ‡ | 15,5 | 22,9 | 21,8Tableau 2 Note ‡ | 15,6 | 29,6 | 19,4Tableau 2 Note ‡ | 13,8 | 26,5 |

| Femmes | ||||||||||||||||

| De 18 à 34 ansTableau 2 Note § | 1 360 | 28,3 | 1 436 | 25,8 | 41,0 | 37,4 | 44,6 | 40,6 | 37,2 | 44,1 | 60,5 | 56,3 | 64,6 | 57,8 | 53,5 | 61,9 |

| De 35 à 49 ans | 1 360 | 25,0 | 2 039 | 23,8 | 36,4 | 32,7 | 40,1 | 37,1 | 34,1 | 40,1 | 60,4Tableau 2 Note † | 56,1 | 64,4 | 53,5 | 50,2 | 56,8 |

| De 50 à 64 ans | 1 691 | 24,1 | 2 793 | 25,9 | 33,3Tableau 2 Note ‡ | 30,6 | 35,9 | 37,6Note * | 35,0 | 40,3 | 56,8Tableau 2 Note ‡ | 53,2 | 60,3 | 54,5Tableau 2 Note ‡ | 51,0 | 57,9 |

| De 65 à 79 ans | 1 665 | 17,5 | 6 147 | 19,2 | 24,7Tableau 2 Note ‡ | 21,9 | 27,4 | 30,9Note * Tableau 2 Note ‡ | 27,9 | 33,9 | 49,5Tableau 2 Note ‡ | 46,9 | 52,2 | 41,5Tableau 2 Note ‡ | 38,3 | 44,8 |

| 80 ans et plus | 550 | 5,0 | 1 992 | 5,4 | 10,6Tableau 2 Note ‡ | 8,1 | 13,0 | 12,1Tableau 2 Note ‡ | 10,2 | 14,0 | 26,3Tableau 2 Note ‡ | 22,2 | 31,0 | 19,3Tableau 2 Note ‡ | 16,4 | 22,7 |

| Facteurs socioéconomiques et groupes de population |

||||||||||||||||

| Niveau de scolarité du répondant | ||||||||||||||||

| Non-finissant du secondaire | 1 856 | 10,9 | 3 893 | 9,5 | 26,7Tableau 2 Note ‡ | 22,9 | 30,5 | 29,6Tableau 2 Note ‡ | 26,2 | 33,0 | 33,1Tableau 2 Note ‡ | 29,2 | 37,2 | 34,3Tableau 2 Note ‡ | 31,1 | 37,6 |

| Diplômé du secondaire | 2 901 | 25,0 | 5 705 | 22,7 | 41,3 | 38,3 | 44,3 | 41,1 | 38,3 | 43,9 | 53,0 | 49,5 | 56,4 | 52,0Tableau 2 Note † | 49,1 | 54,9 |

| Diplômé en études postsecondairesTableau 2 Note § | 7 469 | 64,1 | 15 874 | 67,8 | 39,7 | 38,2 | 41,3 | 42,5Note * | 41,1 | 43,9 | 56,0 | 54,0 | 58,1 | 56,4 | 55,0 | 57,9 |

| Quintiles de revenu | ||||||||||||||||

| 1 | 2 660 | 21,2 | 5 427 | 19,9 | 37,2Tableau 2 Note † | 34,0 | 40,4 | 36,9Tableau 2 Note ‡ | 34,3 | 39,6 | 49,4Tableau 2 Note ‡ | 45,3 | 53,5 | 46,7Tableau 2 Note ‡ | 43,8 | 49,6 |

| 2 | 2 553 | 19,7 | 5 677 | 20,0 | 33,3Tableau 2 Note ‡ | 30,3 | 36,3 | 39,1Note * Tableau 2 Note ‡ | 36,4 | 41,8 | 44,3Tableau 2 Note ‡ | 40,9 | 47,8 | 49,7Note * Tableau 2 Note ‡ | 47,1 | 52,3 |

| 3 | 2 355 | 20,2 | 5 185 | 19,7 | 40,5 | 37,4 | 43,6 | 39,9Tableau 2 Note † | 37,1 | 42,7 | 54,6Tableau 2 Note † | 51,1 | 58,1 | 52,3Tableau 2 Note ‡ | 49,2 | 55,3 |

| 4 | 2 367 | 19,5 | 4 801 | 20,1 | 38,8Tableau 2 Note † | 35,9 | 41,7 | 41,9Tableau 2 Note † | 39,4 | 44,4 | 54,8Tableau 2 Note † | 51,3 | 58,2 | 55,3Tableau 2 Note ‡ | 52,7 | 57,9 |

| 5Tableau 2 Note § | 2 441 | 19,4 | 4 571 | 20,3 | 43,8 | 41,2 | 46,4 | 47,1 | 44,2 | 50,0 | 60,5 | 57,2 | 63,7 | 62,4 | 59,1 | 65,5 |

| Immigrant | ||||||||||||||||

| Oui | 2 200 | 28,0 | 4 087 | 26,3 | 33,5Tableau 2 Note ‡ | 30,8 | 36,3 | 34,8Tableau 2 Note ‡ | 32,5 | 37,1 | 47,8 | 44,0 | 51,7 | 48,1 | 45,4 | 50,7 |

| NonTableau 2 Note § | 10 176 | 72,0 | 21 574 | 73,7 | 40,7 | 39,2 | 42,2 | 43,2Note * | 42,0 | 44,5 | 54,5 | 52,8 | 56,3 | 55,2 | 53,9 | 56,5 |

| Autochtone | ||||||||||||||||

| Oui | 606 | 3,8 | 912 | 3,0 | 42,6 | 35,0 | 50,2 | 47,9 | 39,8 | 56,0 | 47,0 | 39,8 | 54,4 | 56,1 | 50,3 | 61,8 |

| NonTableau 2 Note § | 11 770 | 96,2 | 24 749 | 97,0 | 38,5 | 37,1 | 39,9 | 40,8Note * | 39,7 | 41,9 | 52,9 | 51,1 | 54,7 | 53,2 | 52,0 | 54,4 |

| Désigné comme une minorité visible | ||||||||||||||||

| Oui | 1 432 | 24,6 | 2 109 | 20,9 | 32,3Tableau 2 Note ‡ | 29,4 | 35,3 | 33,8Tableau 2 Note ‡ | 30,8 | 36,8 | 46,0Tableau 2 Note ‡ | 41,6 | 50,4 | 46,3Tableau 2 Note ‡ | 42,8 | 49,8 |

| NonTableau 2 Note § | 10 185 | 75,4 | 23 139 | 79,1 | 40,7 | 39,1 | 42,2 | 43,2 | 42,0 | 44,5 | 55,4 | 53,6 | 57,2 | 55,5 | 54,2 | 56,7 |

| Groupe de minorités visibles | ||||||||||||||||

| Sud-Asiatiques | 254 | 4,8 | 461 | 5,4 | 25,7Tableau 2 Note ‡ | 20,8 | 30,7 | 32,7Tableau 2 Note † | 24,3 | 41,1 | 35,1Tableau 2 Note ‡ | 26,5 | 44,9 | 41,8Tableau 2 Note † | 34,0 | 50,0 |

| Chinois | 300 | 5,0 | 484 | 4,5 | 30,8Tableau 2 Note † | 25,0 | 36,6 | 28,6Tableau 2 Note ‡ | 23,4 | 33,7 | 44,9Tableau 2 Note † | 35,3 | 55,0 | 43,0Tableau 2 Note ‡ | 35,6 | 50,7 |

| Noirs | 171 | 2,6 | 317 | 2,7 | 36,7Note E: à utiliser avec prudence | 23,8 | 49,6 | 32,8Tableau 2 Note † | 24,4 | 41,2 | 47,6 | 34,5 | 61,0 | 51,5Tableau 2 Note † | 41,3 | 61,7 |

| Philippins | 103 | 2,1 | 215 | 2,0 | 32,5 | 23,1 | 41,8 | 41,7 | 30,4 | 53,0 | 37,9Note E: à utiliser avec prudence | 27,1 | 50,0 | 47,2 | 37,0 | 57,7 |

| Latino-Américains | 84 | 1,3 | 131 | 1,2 | 48,5Note E: à utiliser avec prudence | 33,4 | 63,6 | 40,8 | 30,4 | 51,2 | 66,3 | 49,7 | 79,7 | 54,3 | 41,6 | 66,5 |

| Arabes | 91 | 1,9 | 134 | 1,7 | 30,6Note E: à utiliser avec prudence | 20,6 | 40,7 | 33,0Tableau 2 Note † | 24,3 | 41,8 | 42,6Note E: à utiliser avec prudence | 29,8 | 56,5 | 44,1Tableau 2 Note † | 32,4 | 56,5 |

| Asiatiques du Sud-Est | 61 | 1,1 | 132 | 1,3 | 34,0Note E: à utiliser avec prudence | 23,3 | 44,7 | 31,5Tableau 2 Note † Note E: à utiliser avec prudence | 21,9 | 41,0 | 68,2Note E: à utiliser avec prudence | 43,6 | 85,6 | 46,3Note E: à utiliser avec prudence Tableau 2 Note † | 33,2 | 59,9 |

| Autres minorités visibles | 368 | 5,6 | 235 | 2,0 | 33,7Tableau 2 Note † | 27,2 | 40,2 | 40,3 | 31,2 | 49,4 | 50,3Tableau 2 Note † | 41,9 | 58,6 | 54,7 | 44,1 | 65,0 |

| Ne faisant pas partie d’un groupe de minorité visibleTableau 2 Note § |

10 185 | 75,4 | 23 139 | 79,1 | 40,7 | 39,1 | 42,2 | 43,2Note * | 42,0 | 44,5 | 55,4 | 53,6 | 57,2 | 55,5 | 54,2 | 56,7 |

| Variables géographiques et région du Canada |

||||||||||||||||

| Région géographique | ||||||||||||||||

| NoyauTableau 2 Note § | 7 021 | 71,1 | 14 985 | 72,3 | 38,5 | 36,7 | 40,2 | 40,5 | 39,1 | 41,8 | 53,5 | 51,2 | 55,7 | 53,8 | 52,3 | 55,3 |

| Banlieue | 385 | 2,9 | 724 | 2,9 | 36,2 | 30,5 | 41,9 | 39,9 | 33,0 | 46,8 | 47,9 | 40,1 | 55,7 | 54,6 | 47,4 | 61,5 |

| Région rurale à l’intérieur d’une RMR ou d’une AR |

980 | 5,9 | 2 296 | 6,6 | 42,5 | 38,4 | 46,6 | 43,5 | 39,3 | 47,7 | 55,6 | 50,9 | 60,2 | 51,7 | 47,6 | 55,8 |

| Centre de population à l’extérieur d’une RMR ou d’une AR | 1 195 | 5,1 | 2 226 | 4,8 | 37,5 | 33,4 | 41,7 | 44,0Note * | 39,3 | 48,6 | 49,8 | 44,5 | 55,1 | 51,4 | 47,3 | 55,5 |

| Région rurale à l’extérieur d’une RMR ou d’une AR |

2 424 | 10,8 | 4 890 | 9,8 | 39,5 | 36,4 | 42,5 | 41,1 | 38,1 | 44,0 | 48,8Tableau 2 Note † | 45,7 | 51,9 | 48,6Tableau 2 Note † | 45,8 | 51,5 |

| Noyau secondaire | 371 | 4,2 | 540 | 3,6 | 38,2 | 30,6 | 45,8 | 44,2 | 36,9 | 51,5 | 51,6 | 44,2 | 58,8 | 59,8 | 52,9 | 66,4 |

| Région rurale ou urbaine | ||||||||||||||||

| Régions rurales | 3 404 | 16,7 | 7 186 | 16,4 | 40,6 | 38,2 | 43,0 | 42,0 | 39,7 | 44,4 | 51,2 | 48,5 | 53,9 | 49,9Tableau 2 Note † | 47,6 | 52,1 |

| Centres de populationTableau 2 Note § | 8 972 | 83,3 | 18 475 | 83,6 | 38,3 | 36,7 | 39,9 | 40,8Note * | 39,6 | 42,1 | 52,9 | 50,9 | 55,0 | 54,0 | 52,6 | 55,3 |

| Taille de la population | ||||||||||||||||

| Régions rurales | 3 404 | 16,7 | 7 186 | 16,4 | 40,6 | 38,2 | 43,0 | 42,0 | 39,7 | 44,4 | 51,2 | 48,5 | 53,9 | 49,9Tableau 2 Note † | 47,6 | 52,1 |

| Centres de population de petite taille |

2 470 | 11,9 | 5 138 | 12,5 | 38,7 | 35,7 | 41,8 | 41,8 | 39,1 | 44,5 | 51,2 | 47,4 | 55,0 | 53,1 | 50,5 | 55,7 |

| Centres de population de taille moyenne |

1 680 | 9,5 | 3 276 | 9,5 | 40,7 | 36,9 | 44,6 | 41,2 | 37,7 | 44,7 | 53,0 | 49,2 | 56,8 | 52,4 | 48,9 | 55,9 |

| Centres de population de grande tailleTableau 2 Note § |

4 822 | 61,8 | 10 061 | 61,6 | 37,9 | 35,9 | 39,8 | 40,6Note * | 39,0 | 42,1 | 53,3 | 50,7 | 55,8 | 54,4 | 52,7 | 56,1 |

| Région | ||||||||||||||||

| Atlantique | 1 611 | 6,6 | 5 628 | 6,6 | 39,6Tableau 2 Note ‡ | 36,2 | 43,0 | 39,9Tableau 2 Note ‡ | 36,7 | 43,0 | 49,7Tableau 2 Note ‡ | 46,2 | 53,1 | 50,9Tableau 2 Note ‡ | 47,6 | 54,1 |

| Québec | 2 749 | 23,0 | 4 318 | 22,7 | 32,8Tableau 2 Note ‡ | 30,3 | 35,3 | 34,0Tableau 2 Note ‡ | 31,8 | 36,2 | 47,8Tableau 2 Note ‡ | 44,6 | 50,9 | 48,6Tableau 2 Note ‡ | 45,7 | 51,4 |

| Ontario | 3 706 | 39,3 | 6 893 | 39,4 | 38,2Tableau 2 Note ‡ | 35,6 | 40,8 | 39,7Tableau 2 Note ‡ | 37,5 | 41,8 | 51,0Tableau 2 Note ‡ | 47,8 | 54,2 | 50,9Tableau 2 Note ‡ | 48,6 | 53,1 |

| Prairies | 2 624 | 17,8 | 5 887 | 17,4 | 38,9Tableau 2 Note ‡ | 36,1 | 41,7 | 43,3Note * Tableau 2 Note ‡ | 41,1 | 45,6 | 54,8Tableau 2 Note ‡ | 51,3 | 58,1 | 56,1Tableau 2 Note ‡ | 53,7 | 58,5 |

| Colombie-BritanniqueTableau 2 Note § | 1 686 | 13,3 | 2 935 | 13,9 | 49,5 | 46,2 | 52,9 | 54,0 | 50,5 | 57,4 | 64,6 | 61,1 | 68,0 | 65,4 | 62,2 | 68,6 |

E à utiliser avec prudence

Sources : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (sous-échantillon recueilli d’octobre à décembre 2018) et Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (sous-échantillon recueilli de septembre à décembre 2020). |

||||||||||||||||

Tableau de données de la figure 1

| Groupe d’âge et sexe | delta_wk |

|---|---|

| 12 à 17 ans | |

| Les deux sexes | -128,7Note *** |

| Hommes | -157,2Note *** |

| Femmes | -102,2Note * |

| 18 à 34 ans | |

| Les deux sexes | 2,0 |

| Hommes | 7,0 |

| Femmes | -2,3 |

| 35 à 49 ans | |

| Les deux sexes | -5,1 |

| Hommes | -14,7 |

| Femmes | 4,9 |

| 50 à 64 ans | |

| Les deux sexes | 40,9Note *** |

| Hommes | 55,3Note * |

| Femmes | 30,6Note * |

| 65 à 79 ans | |

| Les deux sexes | 54,7Note *** |

| Hommes | 65,8Note *** |

| Femmes | 43,8Note * |

| 80 ans et plus | |

| Les deux sexes | 19,9Note * |

| Hommes | 30,2 |

| Femmes | 10,6 |

|

|

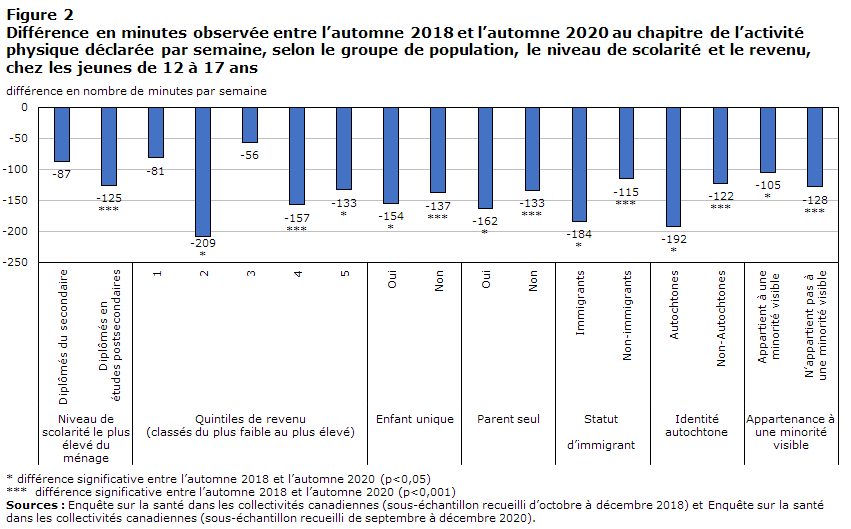

Différences observées entre 2018 et 2020 au chapitre de l’activité physique selon les caractéristiques sociodémographiques et le groupe de population — jeunes

Le nombre hebdomadaire moyen de minutes d’activité physique était plus faible chez les jeunes à l’automne 2020 qu’à l’automne 2018, indépendamment du revenu, du niveau le plus élevé de scolarité du ménage, de la structure familiale, du statut d’immigrant, de l’appartenance à une minorité visible ou de l’identité autochtone (figure 2). L’ampleur de la différence entre les deux points dans le temps était plus grande chez les immigrants que chez les non-immigrants (-184 minutes par rapport à -115 minutes par semaine), ainsi que chez les Autochtones par rapport aux non-Autochtones (-192 minutes par rapport à -122 minutes par semaine), tandis que la différence était plus grande chez les jeunes n’étant pas désignés comme des minorités visibles (-128 minutes par semaine) que chez ceux désignés comme des minorités visibles (-105 minutes par semaine). Les jeunes issus de ménages dont le plus haut niveau de scolarité était les études secondaires ont déclaré une plus faible diminution du nombre de minutes hebdomadaires d’activité physique (-87 minutes par semaine), comparativement aux jeunes issus de ménages dont le plus haut niveau de scolarité était supérieur au secondaire (-125 minutes par semaine). Aucune différence significative n’a été observée au chapitre de l’ampleur du niveau d’activité physique selon la structure familiale (c’est-à-dire, les ménages monoparentaux et ceux comptant un seul enfant).

Tableau de données de la figure 2

| Jeunes — différence en minutes | |

|---|---|

| Niveau de scolarité le plus élevé du ménage | |

| Diplômés du secondaire | -87,0Note *** |

| Diplômés en études postsecondaires | -125,3 |

| Quintiles de revenu (classés du plus faible au plus élevé) | |

| 1 | -81,4 |

| 2 | -208,9Note * |

| 3 | -56,2 |

| 4 | -157,3Note *** |

| 5 | -133,1Note * |

| Enfant unique | |

| Oui | -154,2Note * |

| Non | -137,4Note *** |

| Parent seul | |

| Oui | -162,3Note * |

| Non | -133,2Note *** |

| Statut d’immigrant | |

| Immigrants | -183,6Note * |

| Non-immigrants | -114,8Note *** |

| Identité autochtone | |

| Autochtones | -191,5Note * |

| Non-Autochtones | -122,1Note *** |

| Appartenance à une minorité visible | |

| Appartient à une minorité visible | -104,9Note * |

| N’appartient pas à une minorité visible | -128,0Note *** |

|

|

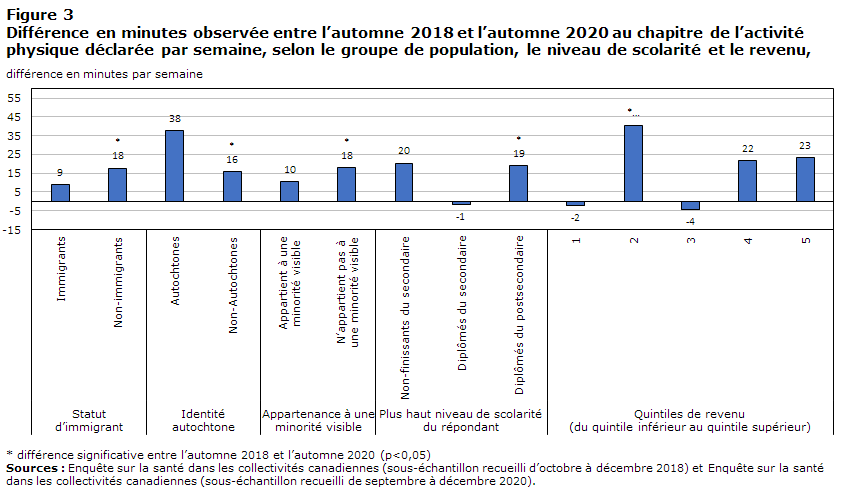

Différences observées entre 2018 et 2020 au chapitre de l’activité physique selon les caractéristiques sociodémographiques et le groupe de population — adultes

Dans les trois catégories de scolarité des répondants, seule l’augmentation du niveau d’activité physique chez les adultes titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires ou d’un grade supérieur (+19 minutes par semaine) était significative (p < 0,05) (figure 3). Les différences en matière du niveau d’activité physique entre les groupes de population doivent être interprétées avec prudence en raison d’un déséquilibre au chapitre de la taille de l’échantillon et de la variabilité connexe des estimations entre les groupes d’immigrants, de minorités visibles et d’identité autochtone par rapport aux groupes autres que les immigrants, les membres de minorités visibles et les Autochtones, respectivement (se référer au tableau 2 pour voir les différences marquées dans la taille des échantillons). L’augmentation du niveau d’activité physique hebdomadaire était importante chez les non-immigrants (+18 minutes par semaine), mais pas chez les immigrants (+9 minutes par semaine). L’augmentation du niveau d’activité physique hebdomadaire était significative chez les personnes n’étant pas désignées comme des minorités visibles (+18 minutes par semaine), mais pas chez celles désignées comme des minorités visibles (+10 minutes par semaine). L’augmentation du niveau d’activité physique hebdomadaire était plus élevée chez ceux qui s’identifiaient comme Autochtones (+38 minutes par semaine) que chez ceux qui ne s’identifiaient pas comme Autochtones (+16 minutes par semaine); cependant, seule la différence observée chez les non- Autochtones était statistiquement significative.

Tableau de données de la figure 3

| Adultes — différence en minutes | |

|---|---|

| Statut d’immigrant | |

| Immigrants | 8,9 |

| Non-immigrants | 17,7Note * |

| Identité autochtone | |

| Autochtones | 37,6 |

| Non-Autochtones | 15,9Note * |

| Appartenance à une minorité visible | |

| Appartient à une minorité visible | 10,4 |

| N’appartient pas à une minorité visible | 17,9Note * |

| Plus haut niveau de scolarité du répondant | |

| Non-finissants du secondaire | 20,2 |

| Diplômés du secondaire | -1,4 |

| Diplômés du postsecondaire | 19,0Note * |

| Quintiles de revenu (du quintile inférieur au quintile supérieur) | |

| 1 | -2,0 |

| 2 | 40,5Note * |

| 3 | -4,1 |

| 4 | 21,6 |

| 5 | 23,3 |

|

|

Différences observées entre 2018 et 2020 au chapitre de l’activité physique selon la région géographique — jeunes

La différence observée en ce qui a trait à la quantité moyenne d’activité physique hebdomadaire entre l’automne 2018 et l’automne 2020 était plus importante chez les jeunes vivant dans les centres de population (-135 minutes par semaine) que chez ceux vivant dans les régions rurales (-86 minutes par semaine) (Figure 4). Une différence significative entre 2018 et 2020 a été observée chez les jeunes vivant en Ontario (-168 minutes par semaine), au Québec (-121 minutes par semaine) et dans les Prairies (-106 minutes par semaine) comparativement à ceux vivant dans les provinces de l’Atlantique (-38 minutes par semaine) et en Colombie-Britannique (-75 minutes par semaine), où les différences n’étaient pas statistiquement significatives.

Tableau de données de la figure 4

| Jeunes — différence en minutes | |

|---|---|

| Région rurale ou urbaine | |

| Régions rurales | -86,4 |

| Centres de population | -135,0Note *** |

| Taille de la population | |

| Régions rurales | -86,4 |

| Centres de population de petite taille | -138,8Note * |

| Centres de population de taille moyenne | -129,7 |

| Centres de population de grande taille | -135,0Note *** |

| Région | |

| Atlantique | -38,3 |

| Québec | -121,3Note * |

| Ontario | -168,0Note * |

| Prairies | -105,8Note * |

| Colombie-Britannique | -75,3 |

|

|

Différences observées entre 2018 et 2020 au chapitre de l’activité physique selon la région géographique — adultes

La différence observée en ce qui a trait à la quantité moyenne d’activité physique hebdomadaire entre l’automne 2018 et l’automne 2020 était plus importante chez les adultes vivant dans les centres de population (+17 minutes par semaine) que chez ceux vivant dans les régions rurales (+10 minutes par semaine) (Figure 5). En moyenne, la quantité d’activité physique hebdomadaire chez les adultes était plus élevée à l’automne 2020 qu’à l’automne 2018 dans l’ensemble des régions du Canada, les plus importantes hausses ayant été observées dans les Prairies et en Colombie-Britannique (+31 minutes par semaine dans les deux cas).

Tableau de données de la figure 5

| Adultes | delta_wk |

|---|---|

| Région urbaine — six niveaux | |

| Noyau | 14,1 |

| Banlieue | 26,3 |

| Région rurale à l’intérieur d’une RMR ou d’une AR | 6,7 |

| Centre de population à l’extérieur d’une RMR ou d’une AR | 44,9Note * |

| Région rurale à l’extérieur d’une RMR ou d’une AR | 11,1 |

| Noyau secondaire | 41,8 |

| Région rurale ou urbaine | |

| Régions rurales | 10,3 |

| Centres de population | 17,5Note * |

| Taille de la population | |

| Régions rurales | 10,3 |

| Centres de population de petite taille | 21,6 |

| Centres de population de taille moyenne | 3,3 |

| Centres de population de grande taille | 18,8Note * |

| Région | |

| Atlantique | 2,3 |

| Québec | 8,3 |

| Ontario | 10,1 |

| Prairies | 31,0Note * |

| Colombie-Britannique | 31,0 |

Sources : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (sous-échantillon recueilli d’octobre à décembre 2018) et Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (sous-échantillon recueilli de septembre à décembre 2020). |

|

Discussion

La présente analyse constitue un suivi d’une étude dont les résultats ont été publiés en 2021 et qui a montré comment l’incidence de la COVID-19 sur l’activité physique n’était pas la même pour les jeunes que pour les adultes au CanadaNote 14. Bien que les adultes semblent avoir été en mesure de maintenir des niveaux stables d’activité physique pendant la pandémie de COVID-19, les jeunes ont déclaré une activité physique moindre à l’automne 2020 comparativement aux deux ans précédents. Les constatations de la présente étude fournissent des renseignements complémentaires importants relativement à la question de savoir si certains groupes ont été plus durement touchés que d’autres en ce qui concerne leur capacité à être physiquement actifs pendant la pandémie.

Selon les données recueillies entre 2014 et 2017 en utilisant le même module de questionnaire que celui utilisé dans la présente étude, 59 % des jeunes Canadiens suivaient la recommandation en matière d’activité physiqueNote 24. L’estimation avant la pandémie dérivée par la présente étude (automne 2018) indique que 51 % des jeunes suivaient la recommandation en matière d’activité physique. Cette stabilité prépandémique fournit une base de référence pluriannuelle permettant la comparaison des estimations produites durant la pandémie. Selon les données de l’automne 2020, 37 % des jeunes Canadiens suivaient la recommandation en matière d’activité physique, ce qui représente une baisse de 14 points de pourcentage par rapport à l’automne 2018. À l’automne 2020, alors que la plupart des régions du Canada avaient déclaré l’état d’urgence, y compris des restrictions imposées sur les rassemblements et les contacts sociaux, on pouvait observer des différences d’une région à l’autre en ce qui concerne les restrictions de santé publique, les fermetures d’écoles et l’annulation des événements de sports et de loisirs. Pour les jeunes, les interruptions des études, des sports et des activités organisées ont constitué d’importants facteurs explicatifs de la baisse observée de l’activité physique globaleNote 14. D’autres ont souligné la contribution importante que les écoles et les activités organisées apportent à l’activité physique globale chez les enfants et les jeunesNote 25. De plus, les parents ont indiqué qu’ils avaient des difficultés à contrôler le temps que leurs enfants passaient devant un écran en raison de leur dépendance soudaine à l’égard des écrans dans le cadre de leur apprentissage et de la majorité des connexions socialesNote 26. Les plus fortes baisses touchant les jeunes ont été observées en Ontario, au Québec et dans les Prairies. Bien qu’elles dépassent la portée de la présente analyse, les différences dans les mesures de confinement local mises en place à l’automne 2020 peuvent expliquer, en partie, les différences observées entre les régionsNote 27. Par exemple, tous les sports organisés ont été annulés et tous les centres de conditionnement physique étaient fermés au Québec depuis le 7 octobre 2020. Puis, à l’automne 2020, les élèves du secondaire en Ontario et au Québec ont partagé leur temps entre l’apprentissage à distance et l’apprentissage en personne. En revanche, en Colombie-Britannique et dans les provinces de l’Atlantique, les écoles sont demeurées ouvertes pendant cette période, avec quelques restrictions sur les activités parascolaires.

Il est difficile de comparer les données avec celles d’autres études étant donné que les autres enquêtes mises en œuvre au Canada pendant la pandémie n’ont pas utilisé le même module de questionnaire utilisé par Statistique Canada dans ses enquêtes sur la santé. Dans une enquête nationale menée auprès des parents en avril 2020, les parents canadiens ont déclaré que leurs enfants étaient moins actifs, jouaient moins à l’extérieur, étaient plus sédentaires, passaient plus de temps qu’auparavant devant un écran et dormaient plus pendant les premiers jours de la pandémieNote 12. Dans une enquête de suivi comparant les résultats d’avril 2020 avec ceux d’octobre 2020, on a constaté que le pourcentage d’enfants (de 5 à 11 ans) suivant la recommandation en matière d’activité physique a diminué pour passer de 19,0 % à 15,3 % chez les filles et de 27,9 % à 19,7 % chez les garçons, qu’il est resté relativement stable chez les jeunes (de 12 à 17 ans), qu’il n’a pas changé chez les filles et qu’il a baissé pour passer de 14,8 % à 11,8 % chez les garçonsNote 13. Si l’on s’en tient aux études de Moore et coll., l’activité physique chez les jeunes était faible au début de la période pandémique et est restée faible six mois plus tard. L’on ignore comment ces valeurs observées pendant la pandémie se comparent à celles affichées avant la pandémie étant donné que cette enquête n’a pas été menée auparavant. Les valeurs concernant le respect de la recommandation en matière d’activité physique observées dans ces études antérieures sont également beaucoup plus faibles que celles observées à la fois pendant la période de base de l’étude actuelle (c’est-à-dire, que 51 % des jeunes respectaient les lignes directrices à l’automne 2018) et la période pandémique (c’est-à-dire, que 37 % des jeunes ont suivi la recommandation à l’automne 2020). Il est important de noter que les différences dans les stratégies d’échantillonnage et la conception des questionnaires empêchent toute comparaison directe entre la présente étude et les autres études canadiennes Note 12Note 13. Pour cette raison, l’un des points forts notables du présent document tient à l’uniformité du contenu des questionnaires de 2018 et de 2020.

Les jeunes vivant dans les régions rurales ont déclaré une diminution moins radicale de leur nombre hebdomadaire moyen de minutes d’activité physique (-86 minutes par semaine) comparativement à ceux vivant dans les centres de population (-135 minutes par semaine). Bien que les données qualitatives sur les motifs d’être actif ou non ne soient pas disponibles dans l’ESCC, il est possible que l’accès aux espaces extérieurs ait favorisé une plus grande activité physique Note 28Note 29. Ces constatations corroborent celles de Mitra et coll., qui ont rapporté qu’une faible densité de logements et l’accès aux parcs dans les quartiers à forte densité augmentaient la cote exprimant la possibilité que les enfants et les jeunes canadiens participent à des activités extérieures pendant la pandémieNote 30. L’étude n’a cependant pas observé la même différence entre le statut rural et urbain pour les adultes. Les adultes vivant dans les centres de population ont augmenté leur activité physique plus que ceux vivant dans les régions rurales. Ensemble, ces observations sont cohérentes avec les recherches antérieures qui démontrent que le fait de vivre dans des quartiers affichant un potentiel piétonnier très favorable favorise l’activité physique chez les adultes, mais pas chez les enfants et les jeunesNote 31.

Deux études canadiennes antérieures ont relevé l’importance du bien-être financier pour promouvoir l'activité physique des enfants pendant la pandémie de COVID-19Note 32Note 33. Les résultats pour les jeunes de la présente analyse contredisent ces observations, car on a constaté que les jeunes issus de ménages jouissant d’un revenu plus élevé et ayant un niveau de scolarité plus élevé avaient signalé des baisses plus importantes de leur activité physique déclarée avant et pendant la pandémie comparativement aux jeunes issus de ménages jouissant d’un revenu plus bas et ayant un niveau de scolarité moins élevé. Cela dit, les enfants issus de familles à revenu plus élevé sont plus susceptibles de participer à des sports et à des activités organisés Note 34Note 35, ceux-ci ont été limités ou annulés à des degrés divers pendant la pandémie. Le statut d’immigrant, l’identité autochtone et le statut de minorité visible ne semblaient pas influer sur l’ampleur du changement dans l’activité physique des jeunes avant et pendant la pandémie de COVID-19. Les résultats dans la présente analyse concernant le revenu des adultes n’ont pas montré une tendance claire laissant croire que le revenu était associé positivement ou négativement à un changement dans l’activité physique pendant la pandémie (figure 3). Les données de l’Enquête sur les marchandises vendues au détail ont indiqué que les Canadiens ont dépensé environ 211,4 millions de dollars en équipement d’exercice dans les magasins de détail, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport au quatrième trimestre de 2018Note 36. Même si cet aspect dépasse le cadre de la présente étude, une analyse plus approfondie des facteurs à l’origine de cette hausse des dépenses pourrait fournir des éclaircissements sur les groupes précis qui ont choisi ou qui ont été en mesure de faire ces achats pour conserver leurs habitudes d’exercice.

Les résultats de la présente étude suggèrent que les adultes qui n’ont pas déclaré appartenir à un groupe de minorité visible ont connu une plus grande augmentation de leur activité physique pendant la pandémie comparativement à ceux appartenant à une minorité visible. Cela était également vrai pour les non-immigrants comparativement aux immigrants. La présente étude a observé que l’activité physique a augmenté davantage chez les Autochtones que chez les non-Autochtones. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, compte tenu du fait que l’échantillon de certains groupes de population était limité. Un examen attentif des intervalles de confiance pour les estimations montre une forte variabilité d’échantillonnage pour certains des groupes de population pour lesquels la taille de l’échantillon était particulièrement petite. Cette forte variabilité d’échantillonnage empêche d’atteindre la signification statistique lors des tests de la différence entre les données de 2018 et de 2020, et ce, même si l’écart moyen en valeur absolue entre les quantités d’activité physique hebdomadaire n’est pas très différent entre ces groupes (par exemple, ceux désignés comme une minorité visible par rapport à ceux qui ne le sont pas). En fait, les adultes autochtones ont rapporté une augmentation moyenne de 38 minutes d’activité physique par semaine. Même s’il ne s’agit pas d’une variation statistiquement significative en raison de la faible taille de l’échantillon et de la forte variabilité d’échantillonnage, elle est beaucoup plus importante que l’augmentation moyenne observée chez les adultes non autochtones (+16 minutes par semaine) et ayant atteint le seuil de signification statistique en raison d’une taille d’échantillon plus grande. Il est conseillé de ne pas se fier exclusivement aux valeurs p et à la signification statistique et de procéder à un examen attentif de l’ampleur de l’effetNote 37. Ces résultats montrent bien pourquoi des échantillons plus grands dans certains groupes de population sont nécessaires pour ventiler correctement les données afin de comprendre les défis que doivent relever des groupes de populations particuliers au Canada durant la pandémie et par la suite. Selon les résultats d’études canadiennes antérieures, les immigrants récents sont moins actifs que les immigrants établisNote 38. Cela est conforme à la différence modeste observée dans la présente étude. Très peu de renseignements existent sur les différences en matière du niveau d’activité physique parmi les groupes de population désignés comme minorités visibles au Canada. Bien qu’elles ne soient pas nécessairement comparables au contexte canadien, les données américaines révèlent que les Blancs font davantage d’activité physique dans le cadre de leurs loisirs que les Noirs et les Hispaniques, mais qu’en revanche, les Noirs et les Hispaniques ont tendance à accumuler plus d’activités liées à l’exercice de leur travail que les BlancsNote 39. Ces résultats illustrent une différence selon le groupe de population, mais mettent également en lumière le lien entre d’un groupe de population et le revenu et type d’emploi — un type d’analyse qui nécessite des échantillons de plus grande taille au sein des sous-groupes de population.

La présente étude tire parti des données de surveillance de haute qualité et à grande échelle de la population de l’ESCC pour fournir des renseignements relatifs aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’activité physique des Canadiens. Un des solides points clés de cette étude repose sur le module commun du questionnaire, qui est entré en service au cours de la période de base (c’est-à-dire, entre l’automne 2018 et pendant la pandémie de COVID-19, en 2020). D’autres enquêtes mises en œuvre en réponse à la pandémie ne disposaient pas de données de base précédant la pandémie avec lesquels comparer ces valeursNote 12Note 13. Parmi les autres forces de la présente étude figure le contrôle de l’effet des variations saisonnières sur les habitudes en matière d’activité physique en utilisant les données de la période d’automne aux deux points dans le temps. Les problèmes de distorsion qui découlent du faible taux de réponse et qui sont indiqués dans l’ESCC sont atténués par la taille relativement importante de l’échantillon utilisé et l’approche de pondération de l’enquête.

Malgré ces points forts, la présente étude fait ressortir la nécessité de recueillir davantage de données dans le cadre d’enquêtes canadiennes à grande échelle sur la santé, menées auprès de groupes de population particuliers. Cela rendrait alors les analyses plus poussées permettant de comprendre comment et dans quelle mesure certains groupes de population ont été touchés différemment par la pandémie. Des échantillons plus grands permettraient également de ventiler davantage les données selon plusieurs déterminants. Ce type de renseignement est essentiel pour répondre à l’appel à l’action de l’administrateur en chef de la santé publique d’adopter une approche fondée sur l’équité en ce qui concerne la relance après la pandémie de COVID-19 et de réduire les inégalités entre les Canadiens en matière de santé et de comportements sanitairesNote 19. Une autre limite concerne le recours aux renseignements autodéclarés sur l’activité physique, car l’autodéclaration peut être affectée par un biais et des enjeux liés au rappel. Enfin, il y avait un large éventail de restrictions en matière de santé publique en vigueur dans divers domaines (c’est-à-dire, l’école, le travail et la société) à l’automne 2020. La présente analyse n’a pas examiné les niveaux d’activité physique selon chaque restriction au niveau de la personne, mais a plutôt fourni une comparaison de haut niveau d’une époque où aucune restriction de santé publique n’était en vigueur au Canada (l’automne 2018) par rapport à une époque où on a imposé à de nombreux Canadiens un éventail de restrictions différentes en matière de santé publique (l’automne 2020).

L’activité physique est un déterminant important de la santé. Les restrictions imposées pendant la pandémie de COVID-19 au Canada ont contraint les Canadiens à trouver des moyens nouveaux et innovants de maintenir leurs habitudes en matière d’activité physique. La diminution de l’activité physique observée chez les jeunes est préoccupante, car elle peut entraîner leur désengagement à long terme à l’égard des sports et des activités organisés. La surveillance continue des taux de participation chez les jeunes sera importante à l’avenir. Alors que le pays émerge des défis imposés par la pandémie de COVID-19 entre 2020 et 2022, des évaluations régulières et périodiques des habitudes de vie des Canadiens seront importantes. Elles fourniront des indications au sujet des personnes qui auraient besoin d’un soutien accru, après la pandémie, pour adopter ou améliorer de saines habitudes de vie.

- Date de modification :