Publications

Un coup d'œil sur l'agriculture canadienne

L’évolution du secteur canadien des fruits et légumes : de 1941 à 2011

Consulter la version la plus récente.

Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Par Erik Dorff, Statistique Canada

- L'horticulture produit un large éventail d'aliments et d'autres produits

- Les bleuets et les canneberges gagnent du terrain

- Variétés de bleuets

- La superficie consacrée au raisin fléchit pour la première fois en quatre recensements

- La production de fruits de vergers est confrontée à des difficultés

- Les légumes affichent des gains

- Floriculture

- Évolution d'un secteur

Le Recensement de l’agriculture de 2011 a relevé plusieurs changements dans le secteur de l’horticulture. La croissance de l’industrie des cultures de serre nationale et la hausse des importations ont donné lieu à un plus large éventail de choix alimentaires au cours des dernières décennies. L’évolution des pratiques agricoles, comme le recours accru à la mécanisation, a également joué un rôle dans l’offre variée de produits cultivés dans les fermes canadiennes en 2011.

Le présent article compare les données du Recensement de 2011 sur l’horticulture aux chiffres déclarés dans le cadre du Recensement de 1941. Le Recensement de 1941 se démarque des autres, ayant dénombré le plus grand nombre de fermes jamais déclaré depuis le début de la collecte de données sur l’agriculture au Canada. En outre, la comparaison permet de décrire les changements qui sont survenus dans le secteur de l’horticulture en 70 ans.

Start of text box

L'horticulture produit un large éventail d'aliments et d'autres produits

L’horticulture est un type d’agriculture qui englobe un large éventail de productions végétales. L’horticulture comprend la culture de fruits, de légumes et de plantes ornementales et médicinales. On trouve deux grandes catégories de cultures dans l’horticulture : les cultures comestibles et les cultures non comestibles.

Les cultures horticoles comestibles, comme les fruits, les légumes et les noix, sont des produits cultivés pour l’alimentation humaine qui sont consommés frais ou transformés en produits à valeur ajoutée, comme les aliments surgelés, les confitures et le vin. Bien qu’ils ne soient pas classés comme des plantes du point de vue biologique, les champignons sont considérés comme un produit comestible de l’horticulture. Les plantes médicinales qui sont cultivées pour la production de tisanes et de suppléments, comme le ginseng, sont également considérées comme des produits horticoles comestibles.

Les cultures horticoles non comestibles ne sont pas utilisées à des fins alimentaires, mais plutôt produites à d’autres fins. Par exemple, les fleurs coupées, les plantes de plate-bande, les arbustes, les arbres et les vivaces sont cultivés comme des plantes ornementales pour embellir les maisons, les bureaux, les jardins et les espaces verts. Les gazonnières sont un autre type d’horticulture non comestible visant à produire de la pelouse établie pour les parterres, les parcs et les terrains de sports.

End of text box

Les bleuets et les canneberges gagnent du terrain

La culture commerciale de baies sauvages ne date pas d’hier, comme l’a démontré le Recensement de l’agriculture de 1941, qui a fait état de plus de 1,47 million de kilogrammes de bleuets sauvages et de 157 000 kilogrammes de canneberges sauvages récoltés dans les fermes (tableau 1). À l’époque, les baies sauvages étaient cueillies à la main ou au peigne.

| Provinces | Bleuets sauvages (terres non aménagées) | Bleuets en corymbe et nains (terres aménagées) | Canneberges sauvages (terres non aménagées) | Canneberges cultivées (terres aménagées) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1940 | 2011 | 1940 | 1940 | 2011 | |

| kilogrammes | |||||

| Terre-Neuve-et-Labrador | .. | 97 000 | .. | .. | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |

| Île-du-Prince-Édouard | 96 421 | 6 050 000 | 27 898 | 1 642 | 357 000 |

| Nouvelle-Écosse | 112 412 | 13 347 000 | 19 805 | 86 878 | 1 472 000 |

| Nouveau-Brunswick | 264 511 | 12 511 000 | 26 967 | 3 036 | 6 024 000 |

| Québec | 642 103 | 28 149 000 | 13 953 | 1 197 | 50 573 000 |

| Ontario | 172 290 | 868 000 | 13 219 | 1 129 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |

| Manitoba | 18 619 | .. | 8 899 | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |

| Saskatchewan | 74 644 | .. | 17 030 | 27 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |

| Alberta | 83 236 | .. | 27 364 | 159 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |

| Colombie-Britannique | 8 979 | 44 120 000 | 2 233 | 2 778 | 27 414 000 |

| Canada | 1 473 215 | 105 142 000 | 157 368 | 96 846 | 86 286 000 |

|

.. indisponible pour une période de référence précise x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

|

|||||

Toutefois, ce qui est relativement nouveau, c’est la gestion accrue des cultures sauvages, rendue possible par deux faits récents : des terres ont été défrichées pour encourager la propagation des cultures de baies sauvages et, dès le milieu des années 1980, des machines ont été utilisées pour récolter les cultures sauvages. Collectivement, ces facteurs ont amélioré l’efficacité et la productivité dans le secteur.

Start of text box

Variétés de bleuets

Il y a deux grandes familles de bleuets, identifiables par leur taille : les bleuets en corymbe et les bleuets nains. Les bleuets en corymbe mesurent de 2 à 3 mètres de haut, tandis que les bleuets nains ont généralement une hauteur inférieure à 0,4 mètre (40 cm). Les bleuets en corymbe sont plantés et aménagés à peu près de la même manière que les autres baies et vergers et produisent une baie plus grosse. Étant donné que la production est axée sur des plantes préexistantes, les bleuets nains sont souvent appelés bleuets sauvages. La production de bleuets nains vise la gestion de plantes sauvages existantes en encourageant leur propagation sur les terres agricoles et en stimulant la production maximale de petites baies. De nos jours, les bleuets nains sont plus courants dans l’Est du Canada, tandis que les bleuets en corymbe dominent le secteur en Colombie-Britannique.

End of text box

Le Recensement de l’agriculture a commencé à recueillir des renseignements spécifiques sur la superficie aménagée pour la culture des bleuets en corymbe et nains en 1986, année au cours de laquelle 16 247 hectares des deux types combinés ont été déclarés à l’échelle du pays. L’émergence de la récolte mécanique a facilité la croissance rapide de l’industrie du bleuet sauvage, puisque les producteurs ne dépendaient plus du travail manuel pour la récolte.

Depuis, le secteur du bleuet s’est considérablement développé, les techniques de gestion agronomique étant devenues de plus en plus sophistiquées (p. ex. la fertilisation, le brûlage, le fauchage et le désherbage) et le potentiel commercial ayant été réalisé. En fait, les agriculteurs ont déclaré 70 852 hectares de bleuets en corymbe et de bleuets nains sur des terres aménagées dans le Recensement de 2011, faisant des bleuets le produit ayant le plus contribué à la superficie totale consacrée aux fruits et aux petits fruits, puisque les bleuets représentaient plus de la moitié (56,1 %) des terres agricoles. Le graphique 1 indique la croissance de la superficie consacrée aux bleuets en corymbe et nains depuis 1986 pour les quatre provinces de l’Atlantique, le Québec et la Colombie-Britannique. Collectivement, ces provinces représentaient 99,5 % de la superficie consacrée aux bleuets dans tout le pays, selon le Recensement de 2011.

Le secteur de la canneberge a enregistré des taux de croissance similaires, la production s’étant accrue pour passer de moins de 800 hectares en 1986 à 6 100 hectares en 2011. En fait, 99,4 % de la superficie totale consacrée aux canneberges a été déclarée dans les quatre provinces de l’Atlantique, au Québec et en Colombie-Britannique, soit les mêmes régions qui détenaient la majorité de la superficie consacrée aux bleuets. Comme dans le cas des bleuets, cette croissance était attribuable à la récolte mécanique (graphique 2).

La superficie consacrée au raisin fléchit pour la première fois en quatre recensements

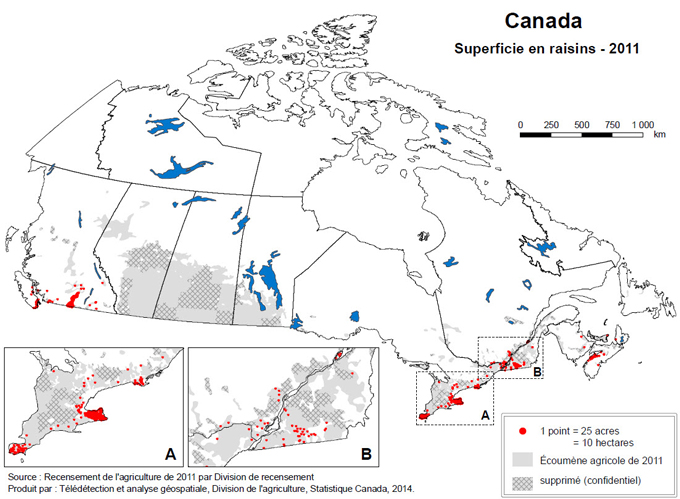

Le Recensement de l’agriculture de 2011 a fait état du premier repli de la superficie consacrée au raisin à l’échelle nationale en quatre recensements, en baisse de 0,2 % par rapport à 2006 pour atteindre 12 144 hectares. La baisse est survenue en Ontario, la superficie consacrée au raisin s’étant accrue en toutes autres provinces (graphique 3). Fait intéressant, une grande partie de l’expansion survenue entre 1991 et 2006 s’est produite à l’extérieur de la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique et de la région du Niagara en Ontario, où la production de raisin était largement concentrée par le passé (carte 1). Pour expliquer cette expansion, mentionnons l’augmentation de la demande de variétés de raisin convenant à la production de vins de grande qualité.

Carte 1 Superficie consacrée au raisin en 2011, Canada

Note : Les zones quadrillées indiquent les régions productrices de raisin dont les données sont supprimées pour répondre aux exigences de confidentialité de la Loi sur la statistique.

La dernière baisse de la superficie consacrée au raisin avait été observée pendant le Recensement de 1991. À ce moment-là, la production était axée sur le raisin Labrusca, souvent utilisé pour produire des vins. Cependant, la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis en 1989 a ouvert le marché canadien à la concurrence des vins américains composés de raisins vinifera et hybrides. Par conséquent, il a fallu adapter le secteur canadien pour qu’il puisse faire concurrence aux vins américains importés, et une grande partie du marché du raisin Labrusca a été perdue lorsque les négociants en vins ont adopté les raisins vinifera et hybrides. Résultat : la superficie consacrée au raisin a considérablement diminué, comme l’a démontré le Recensement de l’agriculture de 1991 (graphique 3).

La production de fruits de vergers est confrontée à des difficultés

À l’exception des cerises, la superficie consacrée aux principaux fruits de vergers s’est repliée depuis 1941 (tableau 2).

| Fruit | 1941 | 2011 |

|---|---|---|

| hectares | ||

| Pommes | 53 820 | 18 243 |

| Pêches | 8 260 | 3 154 |

| Poires | 3 822 | 944 |

| Prunes et pruneaux | 3 410 | 684 |

| Cerises (douces et aigres) | 2 570 | 3 099 |

| Sources : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 1941 et 2011 | ||

La cerise est le seul fruit de verger qui a gagné du terrain de 1941 à 2011. Encore une fois, cette hausse était en grande partie attribuable aux avantages de la récolte mécanique. Plus précisément, les cerises qui sont principalement destinées à la transformation sont récoltées au moyen de secoueurs d’arbres, ce qui réduit les exigences en main-d’œuvre pour cette culture.

Bien que la superficie réservée à la plupart des fruits de vergers se soit repliée au cours des 70 dernières années, des augmentations appréciables de l’efficacité de la production en termes de poids des fruits produits par hectare ont été observées. Les pommes ont enregistré les plus gros gains, ayant été produites 4,3 fois plus intensément en 2011 qu’en 1941.Note1 Pendant la même période, la productivité (pour ce qui est du rendement par hectare) était 2,4 fois plus élevée pour les poires, 2,0 fois plus élevée pour les cerises, 1,9 fois plus élevée pour les pêches et 1,2 fois plus élevée pour les prunes et les pruneaux.

Bien que les fruits de vergers continuent d'être récoltés principalement à la main, ce qui impose des contraintes financières et logistiques, bon nombre d'exploitants de vergers ont adopté des arbres de faible taille (nains et en forme de colonne) pour accélérer et faciliter la récolte, en plus de simplifier le processus d'élagage. Comparativement aux arbres standards, les arbres fruitiers de petite taille sont plus précoces pour produire des fruits. Ces changements agronomiques ont donné lieu à des augmentations appréciables de l'efficacité de la production.

Toutefois, la productivité accrue des principaux fruits de vergers n’a pas épongé l’effet de la réduction de la superficie, la production totale s’étant repliée pour les principaux fruits de vergers. Les pommes étaient l’exception, des gains de productivité ayant gonflé la production de 2011 de 44,1 % depuis 1941.

À l’échelle nationale, la production commercialisée moyenne par habitant a diminué de moitié pour les pommes au cours des 70 dernières années, et d’un quart pour les poires et les pêches pendant la même période. Les prunes et les pruneaux ont affiché la réduction la plus marquée de la production par habitant pendant cette période, puisqu’en 2011, cette production représentait moins du dixième de la production enregistrée dans le cadre du Recensement de 1941 (tableau 3).

| Fruit | 1940/1941 | 2011 |

|---|---|---|

| kilogrammes par personne | ||

| Pommes | 23,6 | 11,8 |

| Pêches | 2,8 | 0,7 |

| Poires | 1,2 | 0,2 |

| Prunes et pruneaux | 0,9 | 0,1 |

| Cerises (douces et aigres) | 0,5 | 0,4 |

|

||

Le repli de la production par habitant était en partie attribuable à la nature saisonnière de la production de fruits frais au Canada, à l’expansion des goûts des consommateurs non limités par la production du pays, et à la réduction des jardins maraîchers. Alors que les fruits étaient auparavant plus souvent mis en conserve, tant à la maison qu’en usine, les goûts des consommateurs évoluent vers les produits frais disponibles à l’année. Par le passé, les petites exploitations avaient un meilleur accès aux marchés locaux, tandis qu’aujourd’hui, les grandes exploitations d’empaquetage, de commercialisation et de distribution, tant au Canada qu’à l’étranger, ont un avantage relatif pour fournir des produits fruitiers aux grandes chaînes de magasins, ce qui exige souvent de grandes quantités de produits selon un calendrier fixe. Par conséquent, les grandes exploitations qui peuvent produire au plus faible coût ont tendance à être favorisées.

Les légumes affichent des gains

La superficie réservée à la plupart des légumes de plein champ s’est considérablement accrue entre 1941 et 2011 (tableau 4).

| Légume | 1941 | 2011 |

|---|---|---|

| hectares | ||

| Betteraves | 859 | 1 556 |

| Choux | 2 423 | 4 156 |

| Carottes | 2 477 | 9 480 |

| Choux-fleurs | 847 | 1 829 |

| Céleri | 546 | 840 |

| Concombres | 1 183 | 2 339 |

| Haricots verts | 1 850 | 8 497 |

| Petits pois | 7 524 | 11 965 |

| Laitues | 934 | 3 382 |

| Oignons | 2 438 | 5 927 |

| Maïs sucré | 8 543 | 23 173 |

| Tomates | 13 643 | 7 424 |

| Sources : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 1941 et 2011 | ||

L’exception digne de mention était les tomates de plein champ, dont le recul pourrait être attribuable à l’évolution des préférences, comme l’indiquait la hausse de 18,7 % de la superficie consacrée aux légumes de serre entre 2006 et 2011. Ce repli peut s’expliquer en partie par le fait que la superficie consacrée à la production de tomates de serre a presque décuplé, passant d’un peu plus de 571 000 mètres carrés en 1940 à 5,3 millions de mètres carrés en 2011. En outre, la production de tomates de serre s’est accrue de 80 fois pendant cette même période, passant de 3,4 millions de kilogrammes à 266,5 millions de kilogrammes. La croissance de la superficie consacrée aux légumes de serre a continué d’être étayée par la demande des consommateurs à l’égard de fruits et légumes frais de haute qualité à l’année, ainsi que les marchés d’exportation aux États-Unis.

Par ailleurs, alors que la plupart des superficies consacrées aux légumes de plein champ ont augmenté, elles ont également réalisé d’importants gains de productivité. Plus précisément, les betteraves, les carottes, les concombres et les tomates ont plus que doublé leur production par unité de superficie entre les recensements de 1941 et de 2011 (tableau 5).

| Légume | 1940/1941 | 2011 |

|---|---|---|

| kilogrammes par hectare | ||

| Betteraves | 9 526 | 19 967 |

| Carottes | 13 706 | 43 477 |

| Concombres | 6 752 | 18 370 |

| Haricots verts | 4 309 | 5 119 |

| Petits pois | 4 567 | 3 596 |

| Tomates | 13 958 | 63 524 |

| Sources : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 1941 et 2011, et CANSIM, tableau 001-0013 | ||

Hormis les petits pois et les tomates, la production commercialisée par habitant s’est également accrue pour la plupart des légumes de plein champ entre 1941 et 2011 (tableau 6).

| Légume | 1940/1941 | 2011 |

|---|---|---|

| kilogrammes par personne | ||

| Betteraves | 0,7 | 0,9 |

| Carottes | 3,0 | 12,4 |

| Concombres | 0,7 | 1,3 |

| Haricots verts | 0,7 | 1,3 |

| Petits pois | 3,0 | 1,3 |

| Oignons | 3,1 | 5,7 |

| Tomates | 16,5 | 14,1 |

| Sources : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 1941; Recensement de la population, 1941 et 2011; et CANSIM, tableau 001-0013 | ||

Comme il a été mentionné précédemment, la production de légumes de serre a contribué à la diversité croissante des légumes frais en vente à l’année dans les épiceries. À l’échelle nationale, 12,5 millions de mètres carrés ont été déclarés dans le cadre du Recensement de 2011, une superficie dix fois plus grande que celle déclarée en 1941. Cette croissance est particulièrement prononcée depuis 1991, sous l’effet en grande partie de l’expansion en Ontario, suivi de la Colombie-Britannique (graphique 4).

Floriculture

L’expansion de la superficie des serres consacrée à la culture de légumes n’a pas enregistré la même tendance dans le secteur de la floriculture. La superficie consacrée à la floriculture en serre a augmenté de près de 25 fois au cours des sept dernières décennies, passant de 506 000 mètres carrés en 1941 à 8,6 millions de mètres carrés en 2011, mais elle a diminué de 7,4 % (en particulier en Ontario) pendant la dernière période intercensitaire. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse, notamment une plus grande concurrence en raison des produits importés de pays comme l’Équateur, la Colombie et les États-Unis, l’appréciation du dollar canadien, le ralentissement des exportations et l’augmentation des coûts de production.

Évolution d'un secteur

L’analyse des données du Recensement de l’agriculture au fil du temps démontre clairement que le secteur canadien de l’horticulture a considérablement évolué depuis les années 1940. Plus précisément, les secteurs qui produisent des produits de première qualité capables de faire contrepoids aux coûts de production élevés, comme la production de légumes de serre et de raisin vinicole, ont affiché une importante croissance. Le développement et la croissance de ces secteurs horticoles ont été façonnés par le climat canadien, les techniques de production agricole et la capacité des agriculteurs de soutenir la concurrence sur les marchés intérieur et international.

Note

- Le calcul du poids par hectare pour 1940-1941 est basé sur les données du Recensement de l’agriculture de 1941, qui indiquent la superficie en 1941 et la production en 1940. Le calcul du poids par hectare pour 2011 est basé sur les données sur la superficie du Recensement de l’agriculture de 2011 et la production en 2011 de l’Enquête sur les fruits et légumes.

- Date de modification :