Juristat

Les maisons d’hébergement pour victimes de violence rattachées à des communautés ou à des organisations autochtones au Canada, 2022-2023

par Ashley Maxwell

Faits saillants

- En 2022-2023, on dénombrait au Canada 96 maisons d’hébergement rattachées à des communautés ou à des organisations autochtones (des Premières Nations, des Métis ou des Inuit) — aussi appelées maisons d’hébergement autochtones dans le présent article — ayant pour mandat principal de fournir des services aux victimes de violence. Environ les trois quarts (74 %) se trouvaient dans des communautés des Premières Nations, des Métis ou des Inuit. Plus de 4 maisons d’hébergement autochtones sur 10 (42 %) étaient situées dans des réserves, et plus de la moitié (57 %) de l’ensemble des maisons d’hébergement autochtones étaient situées en milieu rural.

- La grande majorité (93 %) des maisons d’hébergement autochtones offraient de l’hébergement à court terme (pour une durée de moins de trois mois), tandis qu’une faible proportion d’entre elles (7 %) offraient de l’hébergement à long terme (pour une durée de trois mois et plus). À titre de comparaison, plus des trois quarts (77 %) des maisons d’hébergement non autochtones offraient de l’hébergement à court terme, et la proportion restante de 23 %, de l’hébergement à long terme.

- En 2022-2023, 9 707 victimes de violence ont été admises dans des maisons d’hébergement autochtones. La grande majorité d’entre elles étaient des femmes (61 %) et des enfants qui accompagnaient un adulte (38 %).

- En 2022-2023, le nombre d’admissions dans des maisons d’hébergement autochtones était 30 % plus élevé qu’en 2020-2021, au début de la pandémie de COVID-19. Le nombre d’admissions dans des maisons d’hébergement non autochtones (+34 %) a affiché une croissance similaire au cours de cette période.

- En 2022-2023, le nombre global d’admissions dans les maisons d’hébergement autochtones (-8 %) et non autochtones (-8 %) était plus faible qu’en 2017-2018, ce qui semble indiquer que le nombre d’admissions n’est toujours pas revenu à son niveau prépandémie.

- Le 13 avril 2023, le jour de l’instantané de l’enquête, 972 personnes résidaient dans des maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence. Environ la moitié (52 %) étaient des femmes, et plus de 4 personnes sur 10 (45 %) étaient des enfants qui accompagnaient un adulte.

- Le jour de l’instantané, environ 6 femmes sur 10 (61 %) qui se trouvaient dans des maisons d’hébergement autochtones, et 8 femmes sur 10 (80 %) qui se trouvaient dans des maisons d’hébergement non autochtones cherchaient à échapper à une situation de violence entre partenaires intimes. Le plus souvent, les résidentes des maisons d’hébergement autochtones ont déclaré que leur agresseur était un conjoint de fait actuel (40 %) ou un conjoint marié actuel (12 %). Environ 8 femmes sur 10 (81 %) résidant dans des maisons d’hébergement autochtones habitaient avec leur agresseur avant de chercher refuge.

- Par rapport à leur proportion au sein de l’ensemble de la population canadienne, les femmes et les enfants des Premières Nations, métis ou inuits représentaient une grande proportion des résidents des maisons d’hébergement pour victimes de violence. Le jour de l’instantané, 81 % des femmes et 57 % des enfants qui accompagnaient un adulte résidant dans des maisons d’hébergement autochtones étaient des membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuit, tout comme environ le cinquième (22 %) des femmes et le cinquième (20 %) des enfants qui accompagnaient un adulte dans des maisons d’hébergement non autochtones. En comparaison, au Canada, 5 % des femmes et 8 % des enfants sont autochtones.

- Les maisons d’hébergement autochtones ont déclaré qu’un peu plus de la moitié (52 %) des femmes qui résidaient dans leurs établissements le jour de l’instantané avaient déjà reçu leurs services au cours de l’année précédente, soit en tant que résidentes (42 %), soit dans la communauté uniquement (10 %). Les maisons d’hébergement autochtones situées en milieu urbain ont fait état d’une proportion plus élevée de clients qui avaient déjà reçu leurs services par rapport aux établissements autochtones en milieu rural.

- Le 13 avril 2023, 198 personnes se sont vu refuser l’admission par une maison d’hébergement autochtone pour victimes de violence. Pour les femmes qui se sont vu refuser l’admission, dans la majorité des cas (76 %), c’était parce que l’établissement affichait complet.

- Le jour de l’instantané en 2023, 69 % des lits dans les maisons d’hébergement autochtones à court terme étaient occupés, et 24 % de ces établissements affichaient complet. Ces proportions étaient beaucoup plus élevées que celles enregistrées le jour de l’instantané en 2021. Les maisons d’hébergement non autochtones à court terme ont également déclaré un taux d’occupation plus élevé pendant cette période (78 %).

- Selon les maisons d’hébergement qui ont pris part à l’enquête, le roulement du personnel et le manque de logements abordables à long terme étaient les difficultés les plus courantes que rencontraient les maisons d’hébergement autochtones et non autochtones ainsi que leurs résidents en 2022-2023.

Au Canada, les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuit ont une longue histoire, façonnée par diverses pratiques sociales, culturelles et politiques. Ce passé a notamment été marqué par le colonialisme et ses politiques connexes, comme le système des pensionnats et la rafle des années 1960, qui ont séparé de force les enfants autochtones de leurs familles et de leurs communautés, et qui ont interdit aux Autochtones de participer à leurs diverses pratiques culturelles et spirituelles, d’utiliser leur langue et de pratiquer leur religion (Aguiar et Halseth, 2015; Bombay et autres, 2009; Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015; Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019). Les répercussions de ces pratiques coloniales sont encore ressenties par les Autochtones et leurs communautés aujourd’hui, en raison de la perpétuation des inégalités sociales, de la défavorisation économique et de la discrimination (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019). Par exemple, des études ont montré que, comparativement aux non-Autochtones, les Autochtones sont plus susceptibles de vivre divers types d’inégalité sociale, comme l’itinérance, la pauvreté et l’instabilité financière (Chambre des communes du Canada, 2021; Patrick, 2014; Statistique Canada, 2022; Statistique Canada, 2017a; Uppal, 2022). Les Autochtones sont également plus susceptibles d’avoir un revenu et un niveau de scolarité inférieurs, de vivre dans de mauvaises conditions de logement et d’éprouver des problèmes de santé mentale et de toxicomanie (Anderson, 2017; Carrière et autres, 2018; Firestone et autres, 2015; Melvin, 2023; Melvin et Anderson, 2022; Spillane et autres, 2015; Statistique Canada, 2017b).

Les politiques et les pratiques coloniales continuent également d’avoir des répercussions sur les Autochtones, par la perpétuation de la marginalisation sociale et institutionnelle, le racisme, la discrimination et de nombreuses formes de traumatismes et de violence, y compris les traumatismes intergénérationnels et la violence fondée sur le genre (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019). Des études ont montré que les Autochtones, notamment les femmes et les filles, subissent de façon disproportionnée de nombreuses formes de violence et de victimisation comparativement aux femmes et aux filles non autochtones (Boyce, 2016; Heidinger 2022b; Heidinger, 2021; Perreault, 2022). Cela comprend la victimisation chez les enfants (Brownridge et autres, 2017; Burczycka, 2017; Cotter et Savage, 2019; Heidinger, 2022b; Perreault, 2022), la violence entre partenaires intimes et la violence fondée sur le genre (Cotter, 2021b; Heidinger, 2022b; Heidinger, 2021), ainsi que l’homicide — la forme la plus grave de violence (David et Jaffray, 2022; Sutton, 2023).

Il est important de veiller à ce que les victimes issues des nombreuses communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuit au pays aient accès à du soutien et à des services adaptés à leur culture, qui tiennent compte de leur histoire et de leur situation actuelle. Parmi ces services figurent les maisons d’hébergement pour victimes de violence, qui offrent aux personnes fuyant des situations de violence un milieu de vie sûr et sécuritaire tout en répondant à leurs besoins fondamentaux. Ces établissements offrent également différents types de soutien et de services dans la communauté. La disponibilité des services d’hébergement et l’accès à ceux-ci sont d’une grande importance pour toutes les victimes, mais particulièrement pour celles issues de communautés autochtones où persistent des problèmes de logement qui font en sorte qu’il est difficile pour elles de trouver d’autres options de logement durables, ce qui entraîne souvent une nouvelle victimisation (Chambre des communes du Canada, 2019). De plus, les victimes de violence au sein des communautés autochtones, notamment dans les régions rurales, sont susceptibles de composer avec d’autres enjeux qui peuvent rendre difficile l’obtention de soutien. Il peut s’agir de l’isolement géographique, de l’absence de confidentialité, de l’accès limité aux services téléphoniques ou à Internet, du manque de services d’urgence ou encore du manque de transport abordable ou de transport en commun qui peut rendre difficile le déplacement sécuritaire vers d’autres communautés (Chambre des communes du Canada, 2019; Nations Unies, 2019).

Le présent article de Juristat, fondé sur les données du plus récent cycle de l’Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence (EEHVV), a pour principal objet de fournir des renseignements sur les maisons d’hébergement pour victimes de violence rattachées à des communautés ou à des organisations des Premières Nations, des Métis ou des Inuit au Canada en 2022-2023 (voir l’encadré 1). L’EEHVV est un recensement de toutes les maisons d’hébergement au Canada, dont le mandat principal est de fournir des services aux victimes de violence (voir la section « Description de l’enquête »)Note .

Cet article porte sur les caractéristiques des maisons d’hébergement autochtones au Canada, notamment le nombre d’admissions annuelles et les types de services offerts aux victimes. Des renseignements supplémentaires sont également présentés au sujet des personnes qui trouvent refuge dans ces établissements pour fuir une situation de violence. Ces renseignements sont fondés sur deux périodes distinctes visées par l’EEHVV. D’une part, les données relatives aux caractéristiques des refuges sont fondées sur une période de référence de 12 mois en 2022-2023 qui a précédé la collecte des données de l’enquêteNote . D’autre part, les renseignements concernant les résidents de ces établissements reposent sur les données recueillies le jour de l’instantané de l’enquête, soit le 13 avril 2023Note . Tout au long du présent article, des comparaisons seront effectuées entre les maisons d’hébergement autochtones et les maisons d’hébergement non autochtones.

Il s’agit du troisième cycle de l’EEHVV. Dans la mesure du possible, les résultats sont comparés avec ceux des deux cycles précédents de l’enquête (2020-2021 et 2017-2018) afin de dégager les tendances globales pour les maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence au Canada. Toutefois, il convient de noter que la période de référence du cycle 2020-2021 de l’EEHVV coïncide avec le début de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, les données de ce cycle pourraient rendre compte de la façon dont les maisons d’hébergement se sont adaptées pendant cette période sans précédent, dans le contexte des diverses mesures et divers protocoles de santé instaurés au début de la pandémie pour ralentir la propagation du virus de la COVID-19. Une comparaison entre les cycles 2022-2023 et 2017-2018 de l’EEHVV permet de brosser un portrait plus représentatif de la situation des maisons d’hébergement avant la pandémie.

Cet article a été produit avec le soutien financier de Services aux Autochtones Canada.

Caractéristiques des maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence

La plupart des maisons d’hébergement autochtones fournissent un logement à court terme aux victimes de violence

En 2022-2023, 96 maisons d’hébergement rattachées à des communautés ou à des organisations autochtones et qui avaient pour mandat principal de servir les victimes de violence étaient en activité partout au CanadaNote . La majorité (74 %, soit 71 établissements) des maisons d’hébergement autochtones ont déclaré être situées dans une communauté des Premières Nations, des Métis ou des Inuit. Environ 4 établissements autochtones sur 10 (42 %, soit 40 établissements) étaient situés dans une réserve des Premières Nations, tandis que 44 % (42 établissements) appartenaient à un gouvernement ou à un conseil de bande des Premières Nations ou étaient exploités par ceux-ciNote Note . Dans l’ensemble, les maisons d’hébergement autochtones représentaient 17 % des établissements en activité au Canada en 2022-2023. En comparaison, il y avait 441 maisons d’hébergement non autochtones, lesquelles représentaient la grande majorité (79 %) des maisons d’hébergement pour victimes de violence au Canada en 2022-2023. La proportion restante de 4 % des maisons d’hébergement n’ont pu être identifiées comme étant autochtones ou non autochtones (voir l’encadré 1).

Début de l'encadré 1

Encadré 1

Définition des maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence

Aux fins du présent article, les réponses données à cinq questions de l’Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence (EEHVV) ont été utilisées pour désigner les maisons d’hébergement pour victimes de violence qui sont rattachées à des communautés ou à des organisations autochtones au Canada. Les questions sont les suivantes :

- Est-ce que votre établissement est une organisation autochtone?

- Votre établissement est-il situé dans une communauté des Premières Nations, des Métis ou des Inuit?

- Votre établissement est-il situé dans une réserve?

- Votre établissement appartient-il à un gouvernement des Premières Nations (conseil de bande)?

- Votre établissement est-il exploité par un gouvernement des Premières Nations (conseil de bande)?

Un établissement est désigné comme une maison d’hébergement autochtone s’il a répondu « oui » à au moins une de ces questions, et comme une maison d’hébergement non autochtone s’il a répondu « non » à au moins une des questions et n’a répondu « oui » à aucune des questionsNote . De plus, on a eu recours à l’imputation historique des données des cycles précédents de l’EEHVV pour désigner les maisons d’hébergement autochtones et non autochtonesNote . Les maisons d’hébergement qui n’ont pas répondu à ces questions au cours d’un des cycles ont été exclues de l’analyse dans cet article. En 2022-2023, 23 maisons d’hébergement (et 222 résidents) ont été exclus de l’analyse.

Lorsqu’on interprète les résultats présentés dans cet article, il est important de noter que les maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence ne se trouvent pas toutes dans une communauté autochtone, et que certaines sont situées en milieu urbain. En 2022-2023, 74 % des maisons d’hébergement autochtones ont déclaré, dans le cadre de l’EEHVV, être situées dans une communauté des Premières Nations, des Métis ou des Inuit. En outre, les établissements autochtones peuvent offrir des services à des personnes non autochtones, et les établissements non autochtones peuvent offrir des services à des AutochtonesNote Note . Le 13 avril 2023, 22 % des femmes résidant dans des maisons d’hébergement non autochtones étaient des membres des Premières Nations, des Métis ou des InuitNote . Les données de l’EEHVV ne permettent pas non plus d’établir de comparaison entre les groupes autochtones, à l’exception de l’information liée aux établissements situés dans des réserves et hors réserve.

La plupart (93 %, soit 89 établissements) des maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence étaient des établissements à court terme, qui offrent généralement de l’hébergement aux résidents pour une durée de moins de trois mois sous forme de lits individuels. Les établissements de ce type comprennent notamment les refuges pour victimes de violence familiale, les maisons de transition et les maisons privées qui font partie d’un réseau de maisons d’hébergement. Les sept autres maisons d’hébergement autochtones (7 %) étaient des établissements à long terme, qui offrent généralement de l’hébergement pour une durée de trois mois et plus dans des logements résidentiels comme des appartements. En comparaison, 340 (77 %) établissements non autochtones offraient de l’hébergement à court terme, alors qu’on dénombrait 101 maisons d’hébergement non autochtones à long terme, qui représentaient 23 % des établissements non autochtones.

Bien que la plupart des établissements pour victimes de violence au Canada offrent de l’hébergement à court terme, il ne faut pas négliger l’utilité et l’importance des établissements à long terme, en particulier dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuit, où les maisons d’hébergement à long terme sont moins nombreuses et où les problèmes de logement sont accrus (Maki, 2020; Maki, 2019). Comparativement aux communautés non autochtones, les communautés autochtones connaissent une pénurie de logements plus importante, et les logements offerts sont souvent de piètre qualité (Anderson, 2017; Chambre des communes du Canada, 2019; Melvin et Anderson, 2022; Sénat du Canada, 2015). Cette instabilité du logement rend plus difficile l’établissement de maisons d’hébergement à long terme dans ces localités du pays dont la tendance à l’isolement et à l’éloignement géographique complique davantage la disponibilité des services et l’accès à ceux-ci. Les maisons d’hébergement à long terme, que l’on désigne souvent comme logements de deuxième ou de troisième étape, aident davantage les victimes de violence à gagner en stabilité et en autonomie et à faire la transition vers un milieu de vie exempt de violence (Maki, 2020; Maki, 2019).

À l’instar des cycles précédents de l’EEHVV (Maxwell, 2022; Maxwell, 2020), en 2022-2023, plus de la moitié (57 %) des maisons d’hébergement rattachées à des communautés ou à des organisations autochtones au Canada étaient situées dans des régions ruralesNote . En comparaison, un peu moins de 3 maisons d’hébergement non autochtones sur 10 (29 %) étaient situées en région rurale. Environ la moitié (51 %) des maisons d’hébergement autochtones en milieu rural étaient situées dans des réserves.

Le nombre de maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence dans les provinces et territoires correspondait généralement aux régions du pays où les populations autochtones ont tendance à habiter. En 2022-2023, l’Ontario et la Colombie-Britannique comptaient le plus grand nombre de maisons d’hébergement autochtones à court terme (21 et 17 établissements, respectivement); venaient ensuite les territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), qui comptaient ensemble 12 établissements autochtones à court termeNote . Selon les données du Recensement de la population de 2021, l’Ontario et la Colombie-Britannique comptent le plus grand nombre de membres des Premières Nations, de Métis et d’Inuit parmi leurs populations respectives, mais les territoires et les provinces de l’Ouest affichent les proportions les plus élevées de population autochtone (Statistique Canada, 2022).

Plus de la moitié des maisons d’hébergement autochtones ont pour mandat de servir uniquement les femmes et les enfants

Habituellement, les activités des maisons d’hébergement pour victimes de violence ainsi que les populations qu’elles doivent servir sont régies par une politique ou un mandat général. En 2022-2023, plus de la moitié (55 %) des maisons d’hébergement autochtones et près des deux tiers (65 %) des maisons d’hébergement non autochtones ont déclaré avoir pour mandat de servir uniquement les femmes et les enfantsNote . Près de 1 maison d’hébergement autochtone sur 5 (18 %) et environ 1 maison d’hébergement non autochtone sur 10 (11 %) avaient pour mandat précis de servir des femmes seulement.

Peu de maisons d’hébergement pour victimes de violence avaient pour mandat de servir exclusivement des hommes ou des personnes d’un autre genreNote . Cependant, certains établissements incluaient ces populations dans leur mandat. Plus du cinquième des maisons d’hébergement autochtones (22 %) et des maisons d’hébergement non autochtones (23 %) ont déclaré avoir pour mandat de servir des adultes d’un autre genre, tandis que de petites proportions d’entre elles avaient pour mandat de servir des hommes (6 % et 3 %, respectivement).

Néanmoins, en dépit de leur mandat, certaines maisons d’hébergement ont admis, en 2022-2023, des personnes autres que celles prévues dans leur mandat. En 2022-2023, 25 % des maisons d’hébergement autochtones et 18 % des maisons d’hébergement non autochtones ont admis des personnes qui ne relevaient pas de leur mandat. Par exemple, 11 % des maisons d’hébergement autochtones et 6 % des maisons d’hébergement non autochtones ont admis dans leurs établissements des enfants qui accompagnaient un adulte, même si elles n’avaient pas précisément pour mandat d’admettre des enfantsNote .

Les maisons d’hébergement précisent également dans leur mandat les types de violence dont sont victimes les populations qu’elles servent. Selon les résultats de l’EEHVV, toutes les maisons d’hébergement autochtones (100 %) et la grande majorité des maisons d’hébergement non autochtones (93 %) ont déclaré avoir le mandat d’offrir des services aux victimes de divers types de violenceNote . Toutes les maisons d’hébergement autochtones (100 %) ont déclaré avoir pour mandat de servir les victimes de violence conjugale; une grande majorité d’entre elles (94 %) ont indiqué avoir pour mandat de servir les victimes d’autres formes de violence familialeNote et 89 %, les victimes d’autres formes de violence liées aux relations intimes. Des proportions plus faibles de maisons d’hébergement autochtones ont déclaré avoir pour mandat de servir les victimes de violence envers les personnes âgées (78 %) et de violence infligée par une connaissance ou un ami (64 %).

La plupart du temps, les maisons d’hébergement autochtones offrent aux victimes des services d’orientation pour la recherche de logement et des services de défense des droits

Les maisons d’hébergement pour victimes de violence fournissent plus qu’un simple espace de vie sécuritaire aux personnes victimes de violence ou qui fuient une situation de violence, en offrant divers services et programmes qui tiennent compte de la situation et des antécédents sociaux et économiques variés de leur clientèle. Le type de services offerts et leur disponibilité peuvent varier selon la taille et l’emplacement de l’établissement, et selon le type de logement fourni. En outre, les mesures de soutien et les programmes offerts peuvent également être déterminés par les besoins collectifs des populations servies par ces établissements.

Bon nombre des services que les maisons d’hébergement offrent aux victimes apportent le soutien supplémentaire qui peut s’avérer nécessaire pour quitter une situation de violence, comme de l’aide pour obtenir un autre emploi ou trouver un autre logement. L’accès à ces formes supplémentaires de soutien dans les maisons d’hébergement peut influer sur la décision d’une victime de quitter un agresseur et peut aussi l’aider à réduire le risque de retourner dans une situation de violence (Maki, 2020).

En plus d’offrir des services adaptés aux différences culturelles des populations autochtonesNote , il est important pour les maisons d’hébergement de fournir à ces populations des services qui prennent en considération les circonstances particulières qu’elles peuvent vivre, tout en tenant compte des diverses politiques et pratiques coloniales qui ont contribué à ces circonstances. Selon les résultats de l’EEHVV, la grande majorité (94 %) des maisons d’hébergement autochtones ont déclaré offrir des services adaptés aux différences culturelles des populations autochtones en 2022-2023 (tableau 1). En comparaison, un peu plus de la moitié (54 %) des maisons d’hébergement non autochtones offraient ce type de services.

En 2022-2023, la plupart des maisons d’hébergement autochtones ont déclaré offrir des services généraux aux victimes de violence, comme des services d’orientation pour la recherche de logement (95 %), des services de défense des droits (92 %) et du soutien par ligne d’écoute téléphonique (86 %). Des proportions semblables de maisons d’hébergement non autochtones ont déclaré offrir les mêmes types de services aux victimes (89 %, 93 % et 85 %, respectivement).

Les établissements autochtones étaient proportionnellement plus nombreux que les établissements non autochtones à déclarer offrir des services de soutien professionnels de traitement de la toxicomanie (41 % par rapport à 22 %) et des services d’emploi (42 % par rapport à 33 %), mais moins nombreux à déclarer offrir du counselling collectif pour les adultes (53 % par rapport à 63 %).

Admissions dans les maisons d’hébergement

Plus de 9 700 personnes ont été admises dans des maisons d’hébergement autochtones en 2022-2023

En 2022-2023, 9 707 personnes ont été admisesNote dans des maisons d’hébergement pour victimes de violence rattachées à des communautés ou à des organisations autochtones (tableau 2). Un peu plus de 6 personnes admises sur 10 (61 %) étaient des femmes. Sur une période de 12 moisNote , 5 919 femmes, 29 hommes et 35 adultes d’un autre genre ont été admis dans des maisons d’hébergement autochtones. En outre, 3 724 enfants qui accompagnaient un adulte ont été admis. En comparaison, plus de 48 700 personnes ont été admises dans des maisons d’hébergement non autochtones en 2022-2023, dont 60 % étaient des femmes.

Le nombre d’admissions dans les maisons d’hébergement autochtones et non autochtones est inférieur à celui enregistré avant la pandémie de COVID-19

En 2022-2023, le nombre d’admissions dans les maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence était 30 % supérieur à ce qu’il était au début de la pandémie de COVID-19 en 2020-2021, mais il était 8 % inférieur à ce qu’il était en 2017-2018 (graphique 1). Les maisons d’hébergement non autochtones ont enregistré une croissance semblable de leurs admissions de 2020-2021 à 2022-2023 (+34 %), ainsi qu’une diminution similaire par rapport à 2017-2018 (-8 %).

Graphique 1 début

Tableau de données du graphique 1

| Type de maison d'hébergement et résident | 2017-2018 | 2020-2021 | 2022-2023 |

|---|---|---|---|

| nombre d’admissions | |||

| Note : Une admission désigne l’acceptation officielle d’une personne par une maison d'hébergement; cette personne se voit attribuer un lit, un lit pour enfant, un berceau, une chambre à coucher, un logement comptant des chambres à coucher ou un appartement. Le nombre total d’admissions est fondé sur toutes les admissions faites au cours d’une période de référence de 12 mois et comprend les personnes qui peuvent avoir été admises plus d’une fois. Chaque séjour dans une maison d’hébergement est compté comme une admission distincte. Par exemple, pour une même personne admise dans une maison d'hébergement trois fois au cours d’une année, trois admissions seraient comptées. Les enfants qui accompagnent un adulte comprennent les enfants adultes (généralement âgés de 18 ans et plus) qui accompagnent un parent ou qui occupent le rôle d’aidant naturel, comme les enfants adultes ayant une incapacité et ceux qui sont chargés de prendre soin d’un parent victime de violence. Les maisons d'hébergement sont définies en fonction de la durée prescrite du séjour, peu importe la pratique. Les maisons d’hébergement à court terme comprennent les établissements dont la durée de séjour prévue est inférieure à trois mois et qui fournissent habituellement des lits individuels aux résidents, par opposition à des appartements ou à des logements. Les maisons d’hébergement à long terme comprennent les établissements dont la durée de séjour prévue est de trois mois ou plus et qui fournissent habituellement des logements résidentiels (p. ex. des appartements) aux résidents. Les maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence désignent les refuges qui relèvent d’une organisation autochtone, qui sont situés dans une communauté autochtone ou dans une réserve, ou qui appartiennent à un gouvernement des Premières Nations (conseil de bande) ou qui sont exploités par celui-ci.

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence. |

|||

| Maisons d’hébergement à court terme | |||

| Adultes | 6 024 | 4 759 | 5 880 |

| Enfants qui accompagnent un adulte | 3 757 | 2 420 | 3 560 |

| Total | 9 781 | 7 179 | 9 440 |

| Maisons d’hébergement à long terme | |||

| Adultes | 696 | 187 | 103 |

| Enfants qui accompagnent un adulte | 47 | 112 | 164 |

| Total | 743 | 299 | 267 |

| Total des maisons d’hébergement | |||

| Adultes | 6 720 | 4 946 | 5 983 |

| Enfants qui accompagnent un adulte | 3 804 | 2 532 | 3 724 |

| Total | 10 524 | 7 478 | 9 707 |

Graphique 1 fin

La baisse globale du nombre d’admissions dans les maisons d’hébergement pour victimes de violence en 2020-2021 est probablement attribuable à la pandémie de COVID-19 et à ces effets sur ces types d’établissements, ce qui ne rend pas nécessairement compte d’une diminution des besoins des victimes en la matière (Ibrahim, 2022; Maxwell, 2022). Au cours de cette période, de nombreuses mesures ont été instaurées dans les maisons d’hébergement afin de protéger la santé et la sécurité du personnel et des résidents et de prévenir la propagation du virus de la COVID-19. Parmi celles-ci figurent la modification physique des espaces d’hébergement et l’adoption de protocoles de protection de la santé ou de pratiques de nettoyage plus stricts. Lors de l’EEHVV de 2020-2021, plus de 6 maisons d’hébergement autochtones sur 10 (65 %) et une proportion semblable de maisons d’hébergement non autochtones (61 %) ont déclaré avoir réduit le nombre total de lits ou d’unités dans leurs établissements en raison de la pandémie, tandis que près de la moitié des maisons d’hébergement autochtones (46 %) et non autochtones (47 %) ont indiqué que les mesures de distanciation physique avaient eu des répercussions sur leur capacité d’hébergement maximale (Maxwell, 2022). En outre, d’autres recherches menées au cours de cette période ont indiqué que certaines victimes de violence se montraient réticentes à demander de l’aide au début de la pandémie pour diverses raisons, comme la crainte de contracter la COVID-19, la confusion liée à la disponibilité et à l’accessibilité des maisons d’hébergement, et des préoccupations attribuables à d’autres facteurs de stress liés à la pandémie, comme la perte d’un emploi et la fermeture d’écoles (Hébergement femmes Canada, 2020; Moffitt et autres, 2020; Trudell et Whitmore, 2020).

Presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont enregistré une augmentation globale des admissions dans les maisons d’hébergement autochtones de 2020-2021 à 2022-2023, à l’exception de l’Alberta (-12 %) et de la Colombie-Britannique (-8 %), qui ont affiché des baisses. Ce sont les maisons d’hébergement autochtones du Québec qui ont enregistré la plus forte hausse du nombre d’admissions (+121 %). Dans l’ensemble, les admissions dans les maisons d’hébergement non autochtones ont également augmenté dans la plupart des provinces du pays, sauf dans les territoires (-61 %) et en Saskatchewan (-2 %).

Les maisons d’hébergement autochtones et non autochtones ont enregistré une hausse des admissions globales dans les établissements à court terme en 2022-2023 par rapport à la période marquant le début de la pandémie de COVID-19, en 2020-2021. Dans l’ensemble, il y a eu 31 % plus d’admissions dans les établissements autochtones à court terme en 2022-2023 qu’en 2020-2021, et 35 % plus d’admissions dans les établissements non autochtones à court terme (tableau 3). En revanche, les constatations liées aux établissements à long terme étaient différentes. En 2022-2023, il y a eu 11 % moins d’admissions dans les établissements autochtones à long terme qu’en 2020-2021, tandis que les établissements non autochtones à long terme ont enregistré une augmentation de 23 % des admissions.

Le nombre d’admissions d’enfants accompagnant un adulte dans les maisons d’hébergement autochtones affiche une forte croissance

En 2022-2023, la hausse globale des admissions dans les maisons d’hébergement autochtones et non autochtones était principalement attribuable à l’augmentation du nombre d’admissions de femmes (+22 % et +34 %, respectivement) qui, dans l’ensemble, constituent la majorité des admissions dans les établissements d’hébergement pour victimes de violence. Comparativement à 2020-2021, il y a également eu une forte augmentation du nombre d’enfants accompagnant un adulte dans les maisons d’hébergement (+47 % et +36 %, respectivement). Cela dit, les admissions de femmes et d’enfants accompagnant un adulte dans les maisons d’hébergement autochtones étaient plus faibles en 2022-2023 qu’en 2017-2018, en baisse de 12 % et de 2 %, respectivement.

À l’inverse, il y a eu un recul du nombre d’hommes admis dans les établissements en 2022-2023, en particulier dans les maisons d’hébergement autochtones, où 29 hommes ont été admis en 2022-2023, comparativement à 59 hommes en 2020-2021 (-51 %). Cependant, les maisons d’hébergement autochtones ont admis plus de deux fois plus (+119 %) d’adultes d’un autre genre dans leurs établissements en 2022-2023 comparativement à 2020-2021 (35 admissions par rapport à 16).

Profil des maisons d’hébergement et de leurs résidents

La majorité des résidents de maisons d’hébergement autochtones et non autochtones pour victimes de violence sont des femmes et des enfants qui accompagnent un adulte

Le jour de l’instantané de l’enquête, soit le 13 avril 2023Note , 972 personnes résidaient dans des maisons d’hébergement pour victimes de violence rattachées à des communautés ou à des organisations autochtones, un nombre beaucoup plus élevé (+83 %) que celui enregistré le jour de l’instantané en 2021 (532) (tableau 4). La quasi-totalité (97 %) des résidents des maisons d’hébergement autochtones dénombrés le 13 avril 2023 étaient des femmes et des enfants qui accompagnaient un adulte; plus précisément, 507 femmes (52 %) et 439 enfants (45 %) y résidaient. Ce nombre était aussi plus élevé (+28 %) que celui observé le jour de l’instantané en 2018 pour les maisons d’hébergement autochtones, quand 758 résidents ont été dénombrés.

Les femmes et les enfants qui accompagnaient un adulte représentaient également la quasi-totalité (99 %) des résidents des maisons d’hébergement non autochtones le jour de l’instantané en 2023. Le 13 avril 2023, 6 387 personnes résidaient dans des établissements non autochtones, dont plus de la moitié (53 %) étaient des femmes. Il s’agit d’une augmentation (+37 %) par rapport au nombre enregistré le jour de l’instantané en 2021, et d’un nombre légèrement supérieur (+4 %) à celui observé le jour de l’instantané en 2018.

Les maisons d’hébergement à court terme et à long terme pour victimes de violence ont indiqué que la plupart de leurs résidents étaient des femmes et des enfants qui accompagnaient un adulte. La tendance était semblable pour les maisons d’hébergement en milieu rural et en milieu urbain ainsi que pour les établissements situés dans des réserves et hors réserve.

Le jour de l’instantané, environ 9 résidents de maisons d’hébergement autochtones (89 %) et non autochtones (91 %) sur 10 se trouvaient dans ces établissements pour cause de violence. Si le mandat général des maisons d’hébergement pour victimes de violence détermine les segments de la population qu’elles doivent servir, toutes les personnes qui résident dans leurs établissements ne fuient pas une situation de violence. Il arrive que certaines personnes cherchent refuge pour d’autres raisons, que ce soit pour obtenir des services d’intervention en situation de crise ou de l’aide d’urgence, ou en raison du nombre limité d’endroits en mesure de répondre à leurs besoins au sein de leur communauté. C’est peut-être plus particulièrement le cas dans les communautés autochtones, qui comptent généralement moins de ressources d’hébergement que les communautés non autochtones (Chambre des communes du Canada, 2019). De plus, les victimes de violence peuvent subir d’autres types d’inégalités sociales et de désavantages, comme la pauvreté et l’itinérance. De telles circonstances peuvent coïncider avec la violence ou découler du fait d’avoir quitté une situation de violence (Maki, 2020).

Dans l’analyse qui suit, l’accent sera mis sur les personnes qui résidaient dans des maisons d’hébergement le 13 avril 2023 (jour de l’instantané de l’enquête) pour des raisons de violence.

Dans l’ensemble, 8 femmes sur 10 résidant dans des maisons d’hébergement autochtones sont membres des Premières Nations, métisses ou inuites

Environ 4 maisons d’hébergement autochtones sur 10 (42 %) n’ont pas fourni de renseignements sur l’identité autochtone de leurs résidents le jour de l’instantané de l’EEHVV. Toutefois, l’analyse de celles qui l’ont fait semble indiquer que, comparativement à leur proportion au sein de la population canadienne, les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuit étaient surreprésentés parmi les résidents de maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence le 13 avril 2023. Selon les résultats de l’enquête, les femmes autochtones représentaient 81 % des résidents des maisons d’hébergement autochtones le jour de l’instantané, une proportion plus élevée que celles enregistrées lors des deux cycles précédents de l’enquête (60 % en 2021 et 70 % en 2018 dans les maisons d’hébergement autochtones) (Maxwell, 2022; Maxwell, 2020). En outre, les femmes autochtones étaient surreprésentées dans les maisons d’hébergement non autochtones (22 % des résidents)Note . En comparaison, les femmes autochtones représentent 4,7 % des femmes au sein de la population canadienneNote .

Les enfants autochtones étaient aussi surreprésentés parmi les résidents des maisons d’hébergement pour victimes de violence le jour de l’instantané, comparativement à leur proportion au sein de la population canadienne. Les enfants des Premières Nations et les enfants métis ou inuits représentaient 57 % des enfants dans les maisons d’hébergement autochtones et 20 % des enfants dans les maisons d’hébergement non autochtones. En comparaison, les enfants autochtones représentent 8,2 % des enfants au sein de la population canadienneNote .

En général, les femmes autochtones étaient plus nombreuses dans les maisons d’hébergement pour victimes de violence situées en milieu rural qu’en milieu urbain. Le jour de l’instantané, 89 % des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones en milieu rural étaient autochtones, comparativement à 78 % des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones en milieu urbain. En outre, la proportion de femmes autochtones résidant dans des maisons d’hébergement non autochtones était plus élevée en milieu rural (34 %) qu’en milieu urbain (20 %).

Les maisons d’hébergement autochtones situées dans des réserves comportaient également une proportion plus élevée de résidents autochtones que les établissements situés hors réserve. En effet, 92 % des résidentes d’établissements autochtones situés dans des réserves étaient autochtones, comparativement à 72 % des résidentes d’établissements autochtones situés hors réserve.

La plupart des femmes résidant dans des établissements d’hébergement autochtones et non autochtones y sont pour échapper à la violence entre partenaires intimes

Les données déclarées par la police et les données autodéclarées ont toujours montré que la violence entre partenaires intimesNote est l’une des formes de victimisation les plus répandues au Canada, qui touche de façon disproportionnée certaines populations (Cotter, 2021b; Heidinger, 2021; Savage, 2021b). Les femmes ont tendance à subir les formes les plus graves de ce type de violence, y compris les agressions physiques et sexuelles (Burczycka, 2019; Burczycka, 2016). Dans certaines situations, la violence entre partenaires intimes mène également à des homicides (David et Jaffray, 2022). Les femmes autochtones, en particulier, sont plus susceptibles d’être touchées par la violence entre partenaires intimes (Boyce, 2016; Burczycka, 2016; Heidinger, 2022b; Heidinger, 2021) et d’être victimes d’homicides découlant de ce type de violence (David et Jaffray, 2022; Sutton, 2023). Cette situation est attribuable aux répercussions intergénérationnelles des politiques et des pratiques coloniales (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019).

Le jour de l’instantané de l’enquête, environ 6 femmes sur 10 (61 %) dans des maisons d’hébergement autochtones et 8 femmes sur 10 (80 %) dans des maisons d’hébergement non autochtones échappaient à la violence aux mains d’un partenaire intime, actuel ou ancien (graphique 2). Plus précisément, elles cherchaient le plus souvent un refuge en raison de la violence infligée par un conjoint de fait actuel (40 % des résidentes d’établissements autochtones et 34 % des résidentes d’établissements non autochtones). La violence infligée par un conjoint marié actuel venait au deuxième rang des raisons pour lesquelles les femmes résidaient dans une maison d’hébergement (12 % et 21 %, respectivement). Enfin, une petite proportion de résidentes cherchaient à échapper à une situation de violence infligée par un partenaire amoureux actuel (2 % et 6 %, respectivement) ou un ex-partenaire amoureux (2 % et 3 %, respectivement)Note .

Graphique 2 début

Tableau de données du graphique 2

| Lien de l’agresseur avec la victime | Maisons d’hébergement autochtones | Maisons d’hébergement non autochtones |

|---|---|---|

| pourcentage | ||

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence. |

||

| Conjointe de fait ou conjoint de fait actuel | 40 | 34 |

| Conjointe ou conjoint marié actuel | 12 | 21 |

| Ex-conjointe de fait ou ex-conjoint de fait | 4 | 9 |

| Ex-conjointe ou ex-conjoint marié | 1 | 5 |

| Partenaire amoureux actuel | 2 | 6 |

| Ex-partenaire amoureux | 2 | 3 |

| Autre partenaire intime | 0 | 1 |

| Membre de la famille Tableau de données du graphique 2 Note 1 | 8 | 7 |

| Autre lien Tableau de données du graphique 2 Note 2 | 4 | 3 |

| Lien inconnu | 26 | 11 |

Graphique 2 fin

Les maisons d’hébergement ont également déclaré que certaines résidentes cherchaient refuge en raison de violences qu’elles subissaient aux mains d’une personne autre qu’un partenaire intime. Le jour de l’instantané de l’enquête, 8 % des femmes résidant dans des établissements autochtones et 7 % des femmes résidant dans des établissements non autochtones avaient échappé à des violences infligées par un parent, un frère ou une sœur ou un membre de la famille élargie.

Dans le cadre de l’EEHVV, on a également demandé aux maisons d’hébergement si leurs résidentes vivaient avec l’agresseur avant de chercher refuge dans leurs établissements. Le jour de l’instantané, plus de 8 femmes sur 10 (81 %) résidant dans des maisons d’hébergement autochtones et environ les deux tiers (63 %) de celles résidant dans des établissements non autochtones vivaient avec leur agresseur avant de chercher refuge. Ces résultats sont comparables à ceux de l’étude sur la violence entre partenaires intimes déclarée par la police, qui a révélé que les victimes de ce type de violence vivent souvent dans un logement qu’elles partagent avec leur agresseur (Burczycka, 2019). D’autres études ont également révélé qu’il peut être plus difficile d’échapper à une relation de violence si une victime partage un domicile avec son agresseur (Anderson et Saunders, 2003).

Les femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones et non autochtones sont le plus souvent victimes de violence émotive ou psychologique

Les maisons d’hébergement pour victimes de violence ont déclaré que les femmes hébergées dans leurs établissements le jour de l’instantané avaient été victimes de nombreuses formes de violence. Selon les résultats de l’EEHVV, la violence émotive ou psychologique (57 %) avait été la forme de violence le plus souvent subie par les résidentes d’établissements autochtones, suivie de la violence physique (53 %) (tableau 5)Note . Les femmes résidant dans des maisons d’hébergement non autochtones le jour de l’instantané étaient elles aussi le plus souvent victimes de violence émotive ou psychologique (85 %) et de violence physique (74 %).

Selon les déclarations des maisons d’hébergement, les établissements autochtones comptaient une moins grande proportion de femmes à avoir connu certaines formes de violence que les établissements non autochtones; c’était le cas pour de nombreux types particuliers de violence. Par exemple, le quart (26 %) des femmes résidant dans des établissements autochtones ont été victimes d’exploitation financière, comparativement à un peu plus de la moitié (52 %) des femmes résidant dans des établissements non autochtones. Par ailleurs, le quart des femmes vivant dans des établissements autochtones ont été victimes de harcèlement (25 %) et environ le cinquième (18 %) ont été victimes de violence sexuelle, comparativement à environ le tiers des femmes hébergées dans des établissements non autochtones (32 % et 35 %, respectivement).

Tout comme l’indiquent les cycles précédents de l’EEHVV (Maxwell, 2022; Maxwell, 2020), le jour de l’instantané, une faible proportion de résidentes de maisons d’hébergement autochtones (4 %) et non autochtones (6 %) ont été victimes de violence liée à la traite des personnes. Selon d’autres études sur la traite des personnes, les femmes et les filles autochtones courent un risque accru de subir cette forme de violence et d’être victimes d’exploitation sexuelle (Association des femmes autochtones du Canada, 2023; Chambre des communes du Canada, 2018; Sécurité publique Canada, 2020; Sécurité publique Canada, 2019; Sethi, 2007). Selon les conclusions de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ce fait est attribuable aux conséquences des politiques et des pratiques coloniales qui perpétuent la défavorisation économique, le racisme, la discrimination et les mauvais traitements. Ces politiques et pratiques ont également entraîné une vulnérabilité accrue à diverses formes de victimisation, comme la traite des personnes (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019).

Les trois quarts environ des femmes admises dans des maisons d’hébergement autochtones et non autochtones sont accompagnées de leurs enfants

Le jour de l’instantané de l’enquête, plus de 7 femmes sur 10 résidant dans des maisons d’hébergement autochtones (75 %) et non autochtones (72 %) pour victimes de violence avaient des responsabilités parentalesNote . Les maisons d’hébergement autochtones ont déclaré que 74 % des résidentes qui avaient des responsabilités parentales ont été admises avec un ou plusieurs de leurs enfants, tandis que 26 % ont été admises sans leurs enfantsNote . Des proportions semblables ont été observées chez les femmes ayant des responsabilités parentales qui résidaient dans des établissements non autochtones (75 % et 25 %, respectivement).

Les femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones et non autochtones protègent le plus souvent leurs enfants contre l’exposition à la violence

Les femmes qui ont des responsabilités parentales peuvent chercher refuge pour fuir une situation de violence dont elles veulent protéger leurs enfants. Selon des données récentes sur la victimisation autodéclarée, plus de 1 personne sur 4 (27 %) au Canada a fait l’objet de victimisation pendant l’enfance, ce qui comprend la violence physique ou sexuelle (Heidinger, 2022a), tandis qu’environ 1 personne sur 5 (21 %) a été témoin de violence à la maison aux mains d’un parent ou d’un tuteur pendant l’enfance (Cotter, 2021a). Ces expériences de la violence étaient plus courantes chez les Autochtones que chez les non-Autochtones, et plus susceptibles de se répéter (Perreault, 2022). En outre, selon les données récentes déclarées par la police, environ le tiers (32 %) des incidents de violence visant des enfants et des jeunes et qui ont été portés à l’attention de la police ont été commis par un membre de la famille, le plus souvent un parent (Conroy, 2021).

L’EEHVV a également permis de recueillir des renseignements sur les formes de violence contre lesquelles les résidents de maisons d’hébergement protégeaient leurs enfants le jour de l’instantané. Les maisons d’hébergement autochtones ont indiqué que la majorité des femmes ayant des responsabilités parentales lors de leur admission dans leurs établissements protégeaient leurs enfants contre l’exposition à la violence (85 %) (graphique 3)Note Note . Les femmes admises dans les établissements non autochtones protégeaient également plus couramment leurs enfants contre cette forme de violence (76 %). Un peu moins de la moitié (47 %) des résidentes d’établissements autochtones cherchaient refuge pour protéger leurs enfants contre la violence émotive ou psychologique, tandis que 33 % cherchaient refuge pour les protéger contre la violence physique. En comparaison, les maisons d’hébergement non autochtones ont indiqué que parmi leurs résidentes ayant des responsabilités parentales, environ 7 femmes sur 10 (68 %) cherchaient à protéger leurs enfants contre la violence émotive ou psychologique, tandis qu’un peu moins de la moitié (47 %) cherchaient à protéger leurs enfants contre la violence physique.

Graphique 3 début

Tableau de données du graphique 3

| Forme de violence | Maisons d’hébergement autochtones | Maisons d’hébergement non autochtones |

|---|---|---|

| pourcentage | ||

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence. |

||

| Exposition à la violence | 85 | 76 |

| Violence émotive ou psychologique | 47 | 68 |

| Violence physique | 33 | 47 |

| Négligence | 13 | 23 |

| Violence sexuelle | 9 | 8 |

| Harcèlement | 12 | 10 |

| Autre forme de violence Tableau de données du graphique 3 Note 1 | 0 | 5 |

Graphique 3 fin

Près de 6 femmes sur 10 résidant dans des maisons d’hébergement autochtones sont âgées de 18 à 34 ans

Les recherches ont toujours montré que les jeunes sont souvent associés à un risque plus élevé de victimisation avec violence (Conroy et Cotter, 2017; Cotter et Savage, 2019; Perreault, 2015; Savage, 2021b), surtout parmi des populations particulières, comme les femmes et les filles autochtones (Boyce, 2016). Elles ont également révélé que certains types de violence, comme la violence entre partenaires intimes, sont plus susceptibles de concerner les personnes jeunes (Burczycka, 2019; Cotter, 2021b; Savage, 2021b).

Dans l’ensemble, les femmes admises dans les établissements autochtones étaient plus jeunes que celles admises dans les établissements non autochtones. Le jour de l’instantané de l’enquête, près de 6 femmes sur 10 (58 %) résidant dans des maisons d’hébergement autochtones étaient âgées de 18 à 34 ans, comparativement à un peu moins de la moitié (48 %) des femmes résidant dans des établissements non autochtonesNote . Plus précisément, 14 % des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones étaient âgées de 18 à 24 ans, 21 % de 25 à 29 ans, et 23 % de 30 à 34 ans. Environ 1 femme sur 5 (19 %) résidant dans des établissements autochtones était âgée de 35 à 44 ans.

La grande majorité des enfants qui, le jour de l’instantané, résidaient dans des établissements autochtones et non autochtones pour victimes de violence avaient moins de 12 ans (80 % et 78 %, respectivement). Ces proportions correspondaient aux résultats de l’enquête de 2020-2021 (Maxwell, 2022) et étaient semblables pour les garçons et les filles.

Environ le quart des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones et non autochtones ont signalé des incidents de violence à la police

On a demandé aux maisons d’hébergement si les femmes résidant dans leurs établissements le jour de l’instantané avaient signalé à la police les incidents de violence qui les avaient menées à chercher refuge. Selon les résultats de l’EEHVV, environ le quart des femmes résidant dans des établissements autochtones et non autochtones avaient signalé à la police les incidents de violence dont elles avaient été victimes (26 % et 27 %, respectivement)Note . Ces résultats diffèrent de ceux des cycles précédents de l’enquête, où la proportion de femmes ayant signalé un incident de violence à la police était plus élevée dans les maisons d’hébergement autochtones que dans les établissements non autochtones (Maxwell, 2022; Maxwell, 2020)Note .

Pour les établissements autochtones en particulier, de légères différences ont été enregistrées dans les proportions de signalements d’incidents à la police entre les établissements en milieu rural (29 %) et les établissements en milieu urbain (25 %). En revanche, il y avait des différences notables entre les établissements situés dans des réserves et ceux situés hors réserve. Au total, 15 % des résidentes de maisons d’hébergement dans des réserves ont signalé des incidents de violence à la police, comparativement à plus du double (35 %) pour les femmes hébergées dans des établissements hors réserve.

Pourtant, malgré des proportions semblables de signalements à la police, la proportion de femmes qui ont vu des accusations être portées contre le suspect était plus faible dans les établissements autochtones que dans les établissements non autochtones. Selon les résultats de l’EEHVV, 7 % des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones et 14 % des femmes hébergées dans des établissements non autochtones ont vu des accusations portées contre les auteurs de la violenceNote . Les maisons d’hébergement autochtones ont également déclaré qu’une plus petite proportion (8 %) de femmes vivant dans leurs établissements avaient obtenu une ordonnanceNote visant à éloigner l’agresseur, comme un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou une ordonnance de restriction, comparativement aux maisons d’hébergement non autochtones (15 %)Note .

Ces constatations donnent à penser que certaines victimes autochtones de violence ou de mauvais traitements font moins confiance aux forces de l’ordre pour prendre des mesures officielles à l’égard de leur agresseur par l’entremise du système de justice pénale. Des études ont révélé que, chez les Premières Nations, les Métis et les Inuit, le degré de confiance à l’égard de la police est globalement moins élevé comparativement à la population non autochtone, et que le rendement de la police et du système de justice pénale en général est perçu de façon négative (Cotter, 2022). Cet état de fait est lié aux répercussions intergénérationnelles des politiques et des pratiques coloniales, ainsi qu’au racisme systémique, à la violence policière et au profilage dont sont responsables le gouvernement et ses institutions, et qui continuent d’avoir une incidence sur les populations autochtones du Canada à ce jour (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019).

Environ 1 femme sur 10 résidant dans une maison d’hébergement autochtone a une incapacité

Des études indiquent que les personnes ayant une incapacité courent un risque accru de faire l’objet de victimisation avec violence comparativement aux personnes n’ayant pas d’incapacité (Burczycka, 2018; Conroy et Cotter, 2017; Cotter, 2021a; Cotter, 2018; Perreault, 2022; Perreault, 2015; Savage, 2021a). Elles sont également plus susceptibles d’être victimes de types particuliers de violence, comme la violence entre partenaires intimes (Savage, 2021a), et sont généralement plus susceptibles d’être victimes de ce type de violence si elles appartiennent en outre à d’autres groupes de la population, comme les jeunes femmes et les Autochtones (Heidinger, 2022b; Heidinger, 2021; Perreault, 2020; Savage, 2021b). Les personnes ayant une incapacité ont tendance à dépendre davantage de leur agresseur pour obtenir de l’aide et des soins, ce qui les rend plus vulnérables à la victimisation.

Le jour de l’instantané de l’EEHVV, environ 1 résidente sur 10 (11 %) dans les maisons d’hébergement autochtones avait une incapacité, une proportion légèrement inférieure à celle enregistrée pour les résidentes des maisons d’hébergement non autochtones (13 %)Note . De plus, environ 1 enfant sur 11 résidant dans une maison d’hébergement autochtone (9 %) ou non autochtone (7 %) avait une incapacité.

Au chapitre de l’accessibilité, plus de 8 maisons d’hébergement autochtones sur 10 (82 %) et un peu moins des trois quarts (73 %) des maisons d’hébergement non autochtones ont déclaré être partiellement ou entièrement accessibles aux personnes en fauteuil roulant en 2022-2023Note . Plus précisément, la plupart des maisons d’hébergement à court terme ont déclaré être accessibles aux personnes en fauteuil roulant (82 % des établissements autochtones et 81 % des établissements non autochtones). En revanche, bien que la plupart (86 %) des maisons d’hébergement autochtones à long terme aient déclaré être accessibles aux personnes en fauteuil roulant, ce n’était le cas que pour la moitié (50 %) des établissements non autochtones à long terme. En outre, les maisons d’hébergement autochtones situées dans des réserves (90 %) étaient plus susceptibles que celles situées hors réserve (76 %) de déclarer être accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Une plus faible proportion d’établissements autochtones que d’établissements non autochtones ont déclaré offrir des services d’accessibilité, notamment aux personnes ayant une incapacité liée à la mobilité (13 %), une incapacité visuelle (13 %) ou un trouble auditif (18 %) (tableau 1). En revanche, de plus grandes proportions d’établissements non autochtones ont déclaré offrir ces services aux populations vulnérables (20 %, 22 % et 27 %, respectivement).

Les maisons d’hébergement autochtones comptent une plus forte proportion de clients y ayant déjà reçu des services que les maisons d’hébergement non autochtones

Certaines victimes de violence ont parfois de la difficulté à échapper de façon permanente à une situation de violence en raison du lien qu’elles ont avec leur agresseur et de leur dépendance à son égard, surtout si des enfants font partie du ménage, et si elles se trouvent en situation de dépendance économique (Chambre des communes du Canada, 2019). Par conséquent, les victimes peuvent avoir besoin des ressources qui leur sont destinées, comme les maisons d’hébergement qui existent dans leur communauté, et y recourir à de nombreuses occasions, avant de pouvoir échapper complètement aux mauvais traitements qu’elles subissent (Burczycka, 2016).

Selon les données de l’EEHVV, en 2022-2023, la grande majorité des maisons d’hébergement ont déclaré permettre le retour de clients ayant déjà reçu leurs services (98 % des établissements autochtones et 93 % des établissements non autochtones)Note . Le jour de l’instantané, plus de la moitié (52 %) des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones avaient reçu les services du même établissement plus d’une fois au cours de l’année précédente, soit le double de la proportion déclarée pour les femmes résidant dans des maisons d’hébergement non autochtones (26 %)Note . Plus précisément, 42 % des femmes hébergées dans un établissement autochtone avaient déjà reçu des services en tant que résidentes, tandis que 10 % avaient reçu des services dans la communauté uniquementNote . Une proportion plus élevée de résidentes des maisons d’hébergement autochtones situées dans des réserves (66 %) avaient déjà reçu des services de leurs établissements, par rapport aux résidentes des maisons d’hébergement situées hors réserve (40 %). On ignore si les proportions de 17 % des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones et de 28 % des femmes résidant dans des maisons d’hébergement non autochtones avaient déjà reçu des services de ces établissements.

Des différences ont été observées dans la proportion de résidents qui avaient déjà reçu des services, selon que l’établissement était situé en milieu urbain ou rural. Le 13 avril 2023, plus de la moitié (56 %) des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones en milieu urbain avaient déjà reçu des services de l’établissement : 44 % avaient reçu des services à titre d’anciennes résidentes, tandis que 13 % avaient reçu des services dans la communauté uniquement. En revanche, 42 % des femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones situées en milieu rural avaient déjà reçu des services du même établissement (38 % étaient d’anciennes résidentes et 4 % avaient reçu des services dans la communauté uniquement). Ces constatations diffèrent de celles du dernier cycle de l’EEHVV de 2020-2021 : les maisons d’hébergement autochtones en milieu rural avaient alors déclaré une proportion plus élevée de clients ayant déjà reçu leurs services par rapport aux établissements autochtones en milieu urbain (52 % par rapport à 28 %) (Maxwell, 2022).

Dans le cas des maisons d’hébergement non autochtones, la proportion de clients ayant déjà reçu des services était plus élevée dans les établissements en milieu rural qu’en milieu urbain. Environ 4 femmes sur 10 (41 %) résidant dans des maisons d’hébergement non autochtones en milieu rural étaient des clientes ayant déjà reçu des services, par rapport à environ le quart (23 %) des femmes résidant dans des maisons d’hébergement non autochtones en milieu urbain. Cette différence est probablement attribuable au fait qu’il est plus difficile pour les victimes de trouver d’autres conditions de vie dans les régions rurales et les petites communautés en raison d’un manque de logements et d’infrastructures. En outre, dans les régions urbaines et les grandes villes, les victimes peuvent obtenir de l’aide auprès d’un nombre souvent plus grand d’établissements.

Environ 1 établissement autochtone sur 4 a déclaré avoir refusé des demandes d’hébergement le jour de l’instantané, la majorité venant de femmes cherchant refuge en région urbaine

Le 13 avril 2023, environ le quart (26 %) des maisons d’hébergement autochtones et un peu plus du tiers (35 %) des maisons d’hébergement non autochtones ont déclaré avoir refusé d’héberger des personnes dans leurs établissements. Le jour de l’instantané de l’enquête, 198 personnes se sont vu refuser l’admission dans une maison d’hébergement autochtone et 697 personnes se sont vu refuser l’admission dans une maison d’hébergement non autochtone. La plupart des personnes qui se sont vu refuser l’admission dans les deux types de maisons d’hébergement étaient des femmes (82 % dans le cas des établissements autochtones, et 74 % dans celui des établissements non autochtones). Dans la majorité des cas, les maisons d’hébergement autochtones ou non autochtones qui ont refusé des admissions étaient situées en milieu urbain (83 % et 91 %, respectivement), où les taux d’occupation sont plus élevés, dans l’ensemble, que dans les établissements situés en milieu rural.

Dans le cas des maisons d’hébergement autochtones en particulier, le nombre de personnes qui se sont vu refuser l’admission le jour de l’instantané en 2023 a augmenté de 153 (+340 %) par rapport au jour de l’instantané en 2021. Alors que la pandémie de COVID-19 a empêché de nombreux établissements d’offrir toute la gamme de leurs services et d’accepter toutes les victimes de mauvais traitements qui cherchaient un refuge, elle a peut-être aussi nui à la volonté des victimes d’échapper à leur agresseur en se réfugiant dans une maison d’hébergement. Comme il a été mentionné précédemment, les admissions dans les maisons d’hébergement ont diminué au début de la pandémie (Maxwell, 2022), tout comme le nombre de victimes à qui l’admission a été refusée.

Le jour de l’instantané, le fonctionnement à capacité maximale des refuges était la principale raison des refus d’admission (76 % dans le cas des établissements autochtones, et 84 % dans le cas des établissements non autochtones)Note . Certaines maisons d’hébergement autochtones ont déclaré avoir refusé l’admission de femmes en raison de problèmes de sécurité (7 %), une personne pouvant par exemple figurer sur une liste d’interdictions d’admission ou de mises en garde; en raison de problèmes de transport (6 %); ou parce que le type de violence subie par la victime ne relevait pas du mandat de la maison d’hébergement (6 %). Il convient de noter que les maisons d’hébergement autochtones n’ont pas déclaré la raison justifiant le refus d’admission pour 33 % des femmes, tandis que les maisons d’hébergement non autochtones n’ont pas déclaré la raison justifiant le refus d’admission pour 7 % des femmes.

On ne sait pas où la plupart des femmes vont après avoir quitté les maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence

Le 13 avril 2023, on a aussi demandé le nombre de personnes qui quittaient les maisons d’hébergement pour victimes de violence. À cette date, 145 personnes avaient quitté des maisons d’hébergement autochtones, et 131 personnes avaient quitté des maisons d’hébergement non autochtonesNote . La grande majorité (82 %) des personnes qui avaient quitté des maisons d’hébergement autochtones étaient des femmes, par rapport à un peu moins de 6 personnes sur 10 (57 %) pour les maisons d’hébergement non autochtones. Une grande proportion des départs des maisons d’hébergement autochtones et non autochtones ont eu lieu en région urbaine (66 % et 79 %, respectivement).

On ne sait pas où la grande majorité (96 %) des femmes ayant quitté les maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence le 13 avril 2023 sont allées après leur départ.

Environ 4 femmes sur 10 résidant dans des maisons d’hébergement autochtones ont des antécédents d’itinérance

Il existe un lien entre la violence — particulièrement la violence entre partenaires intimes — et l’itinérance (Meyer, 2016; Sullivan et autres, 2019; Yakubovich et Maki, 2021). Des études révèlent que le manque de logements de rechange et le risque d’itinérance peuvent souvent dissuader les victimes de quitter une situation de violence (Hébergement femmes Canada, 2020). Ces facteurs peuvent être une source de dissuasion accrue pour les personnes qui sont parents, car les victimes ayant des enfants pourraient ne pas vouloir quitter leur milieu de vie violent et risquer de se retrouver sans abri (Saunders, 2020).

Le jour de l’instantané de l’enquête, près de 4 femmes sur 10 (38 %) résidant dans des établissements autochtones et un peu moins du tiers (31 %) de celles résidant dans des établissements non autochtones avaient des antécédents d’itinéranceNote , ce qui signifie qu’elles avaient été sans abri à un moment donné de leur vie avant de chercher refuge dans un établissement d’hébergement pour victimes de violenceNote Note . Les maisons d’hébergement autochtones ont également indiqué que plus de 3 enfants sur 10 (31 %) parmi leurs résidents avaient déjà été sans abri; parmi les résidents des établissements non autochtones, la proportion correspondante était d’un peu plus de 1 enfant sur 5 (22 %). Ces résultats concordent avec ceux d’autres études qui ont révélé que les Autochtones sont plus susceptibles que les non-Autochtones d’avoir déjà vécu l’itinérance (Uppal, 2022). Cette situation est souvent attribuable aux effets intergénérationnels des politiques et des pratiques coloniales qui se répercutent sur différentes sphères d’activité, comme l’emploi et le milieu de travail, l’éducation ainsi que le marché de l’habitation (Belanger et autres, 2012; Leach, 2010).

Les maisons d’hébergement autochtones ont indiqué qu’environ la moitié des femmes résidant dans des établissements en milieu rural (52 %) et dans des établissements hors réserve (48 %) avaient des antécédents d’itinérance, comparativement à des proportions plus faibles dans les établissements en région urbaine (32 %) et dans ceux situés dans des réserves (24 %).

Les femmes résidant dans des maisons d’hébergement autochtones et non autochtones se présentent souvent d’elles-mêmes à l’établissement, sans recommandation

Le jour de l’instantané de l’enquête, les femmes qui résidaient dans des maisons d’hébergement à court terme pour victimes de violence s’étaient le plus souvent présentées d’elles-mêmes à l’établissement, sans recommandation. Les maisons d’hébergement autochtones à court terme ont déclaré que 58 % de leurs résidentes s’étaient présentées d’elles-mêmes, tandis que les établissements non autochtones à court terme ont déclaré la même chose pour 44 % de leurs résidentes. De plus petites proportions de résidentes dans des établissements autochtones à court terme ont été aiguillées par des hôpitaux ou des fournisseurs de soins de santé (11 %), par la police (10 %) ou par une organisation autochtone (9 %).

Les maisons d’hébergement autochtones à long terme pour victimes de violence ont indiqué que les femmes admises dans leurs établissements s’étaient le plus souvent présentées d’elles-mêmes (47 %), ou qu’elles avaient été aiguillées par un autre établissement d’hébergement pour victimes de violence (19 %). Les maisons d’hébergement non autochtones à long terme ont déclaré qu’il s’agissait également des sources de référence les plus courantes pour leurs résidentes (29 % et 37 %, respectivement).

Durée moyenne du séjour et occupation de l’établissement

Environ 3 maisons d’hébergement autochtones et non autochtones à court terme sur 10 déclarent une durée moyenne de séjour de trois mois et plus

Comme il a été mentionné précédemment, les activités des maisons d’hébergement pour victimes de violence sont régies par un mandat général qui détermine notamment les populations qu’elles doivent servir, ainsi que la durée pendant laquelle les personnes peuvent utiliser leurs services. La durée prévue des séjours varie selon que l’établissement a le mandat d’offrir de l’hébergement à court terme (pour une durée de moins de trois mois) ou à long terme (pour une durée de trois mois et plus) aux victimes.

Toutefois, le petit nombre de maisons d’hébergement à long terme pour victimes de violence au Canada, en particulier dans certains endroits au pays, comme les communautés autochtones, peut exercer une pression sur les établissements d’hébergement à court terme. Ceux-ci pourraient devoir aider les victimes à la recherche d’hébergement à long terme. Une telle situation peut également survenir s’il y a une pénurie de logements et d’autres problèmes liés à ce secteur, et si les victimes n’ont nulle part ailleurs où aller (Maki, 2020; Maki, 2019). Par conséquent, certaines victimes finissent par rester plus longtemps dans des établissements à court terme.

En 2022-2023, la plupart des maisons d’hébergement à court terme pour victimes de violence au Canada ont indiqué que la durée moyenne du séjour des résidents dans leurs établissements se situait dans la période prescrite de trois mois, ce qui correspond à ce qui a été déclaré lors des cycles précédents de l’EEHVV (Maxwell, 2022; Maxwell, 2020). Environ 7 maisons d’hébergement autochtones et non autochtones à court terme sur 10 (71 % dans les deux cas) ont déclaré des séjours d’une durée de moins de trois mois en moyenne (graphique 4). À l’inverse, 29 % des maisons d’hébergement autochtones et non autochtones à court terme ont déclaré que la durée moyenne des séjours était de trois mois et plus.

Graphique 4 début

Tableau de données du graphique 4

| Type de maison d’hébergement | Moins de 1 mois | 1 mois à moins de 3 mois | 3 mois et plus |

|---|---|---|---|

| pourcentage | |||

| Note : Les maisons d’hébergement sont définies en fonction de la durée prescrite du séjour, peu importe la pratique. Les maisons d’hébergement à court terme sont les établissements dont la durée de séjour prévue est inférieure à trois mois et qui fournissent habituellement des lits individuels aux résidents, par opposition à des appartements ou à des logements distincts. Les maisons d’hébergement autochtones pour victimes de violence désignent les refuges qui relèvent d’une organisation autochtone, qui sont situés dans une communauté autochtone ou dans une réserve, ou qui appartiennent à un gouvernement des Premières Nations (conseil de bande) ou qui sont exploités par celui-ci. La somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100 en raison de l’arrondissement.

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence. |

|||

| Maisons d’hébergement autochtones |

22 | 48 | 29 |

| Maisons d’hébergement non autochtones |

19 | 52 | 29 |

Graphique 4 fin

Les maisons d’hébergement autochtones situées dans des réserves et celles situées hors réserve ont déclaré des durées moyennes de séjour similaires pour les résidents de leurs établissements. Environ 3 établissements sur 10 à court terme situés dans des réserves (30 %) et hors réserve (29 %) ont indiqué des séjours moyens de trois mois et plus.

Cependant, les maisons d’hébergement situées en région urbaine ont déclaré des durées moyennes de séjour plus longues que celles situées en région rurale. Environ le tiers (32 %) des maisons d’hébergement autochtones à court terme situées en région urbaine ont indiqué des durées moyennes de séjour de trois mois et plus, comparativement à 27 % des maisons d’hébergement autochtones à court terme situées en région rurale. De manière similaire, la durée moyenne des séjours était plus longue dans les établissements non autochtones à court terme situés en milieu urbain que dans ceux situés en milieu rural, 32 % des établissements en milieu urbain ayant déclaré des séjours moyens de trois mois et plus, comparativement à 22 % des établissements en milieu rural.

Le fait que la durée moyenne des séjours est plus longue dans les maisons d’hébergement à court terme en région urbaine que dans celles en région rurale est probablement lié au manque de logements abordables à acheter ou à louer dans de nombreuses régions urbaines du pays (Chambre des communes du Canada, 2019; Homeless Hub, 2018; Kirkby et Mettler, 2016). Ces circonstances peuvent également contribuer à accroître le risque de nouvelle victimisation, car une victime pourrait être forcée de retourner dans une situation de violence si elle n’a pas accès à une maison d’hébergement à long terme ou à d’autres options de logement (Chambre des communes du Canada, 2019).

Le jour de l’instantané, environ 7 lits sur 10 dans des maisons d’hébergement autochtones à court terme étaient occupés

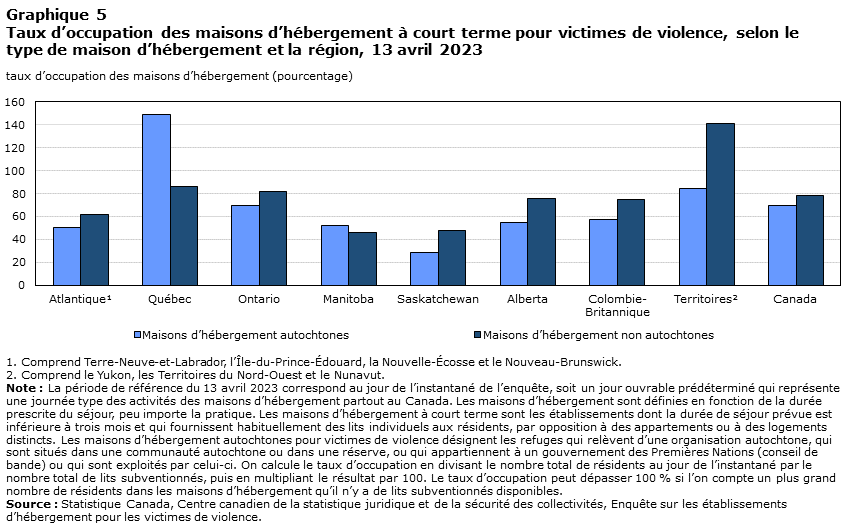

En 2022-2023, on dénombrait 1 250 lits subventionnésNote dans les 89 maisons d’hébergement autochtones à court terme pour victimes de violence alors en activité au Canada. En outre, il y avait 59 unités financéesNote réparties entre 7 maisons d’hébergement autochtones à long terme. Le jour de l’instantané de l’enquête, le 13 avril 2023, environ 7 lits sur 10 (69 %) dans les maisons d’hébergement autochtones à court terme étaient occupés; environ le quart de ces établissements (24 % ou 21 établissements) affichaient complet, c’est-à-dire que leur taux d’occupation était d’au moins 90 % (graphique 5; tableau 6)Note . En comparaison, un peu plus des trois quarts (78 %) des lits dans les 340 maisons d’hébergement non autochtones à court terme étaient occupés le jour de l’instantané, 36 % (ou 122 établissements) de l’ensemble de ces établissements ayant déclaré afficher complet.

Graphique 5 début

Tableau de données du graphique 5

| Région | Maisons d’hébergement autochtones | Maisons d’hébergement non autochtones |

|---|---|---|

| Taux d'occupation des maisons d'hébergement (pourcentage) | ||

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence. |

||

| Atlantique Tableau de données du graphique 5 Note 1 | 50 | 61 |

| Québec | 149 | 86 |

| Ontario | 70 | 82 |

| Manitoba | 52 | 46 |

| Saskatchewan | 29 | 48 |

| Alberta | 54 | 76 |

| Colombie- Britannique |

57 | 75 |

| Territoires Tableau de données du graphique 5 Note 2 | 85 | 141 |

| Canada | 69 | 78 |

Graphique 5 fin

Les taux d’occupation déclarés le jour de l’instantané en 2023 étaient beaucoup plus élevés que ceux déclarés le jour de l’instantané en 2021, quand 41 % des lits dans les maisons d’hébergement autochtones à court terme étaient occupés, et 12 % de ces établissements affichaient complet (Maxwell, 2022). Cependant, les taux d’occupation relevés le jour de l’instantané en 2023 se rapprochaient davantage des taux de l’instantané enregistrés en 2018, quand 75 % des lits dans les maisons d’hébergement autochtones à court terme étaient occupés et environ le tiers (34 %) des établissements affichaient complet (Maxwell, 2020).